多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

寻蒙之旅:红绸含舞,马头衔音

发布时间:2024-08-24 关注: 一键复制网址

56片花瓣构成一枝耀丽奇艳的花,56种文化组成瑰丽多彩的中华文化。红绸挥舞,舞动多情安代;马头穿弦,弦起悠扬琴音。游牧草原的蒙古文化,作为紧紧相拥的石榴籽中的一籽,也是一朵娇艳的“奇葩”。

安代舞和马头琴作为蒙古文化的璀璨明珠,其蕴藉的历史和饱含的情义,如同一段段隽永的诗篇,静候览阅。为揭开这些诗篇的神秘面纱,华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团于8月20日至21日前往“中国安代艺术之乡”库伦旗开展为期两天的参访学习。

随心而动安代舞

甩巾踏步,红绸飘动。20日上午,团队成员前往库伦旗博物馆学习安代舞的历史文化。

库伦旗博物馆设有六个展厅,分别是库伦旗历史文化展厅、非物质文化遗产展厅、文史资料展厅、民族团结进步展厅和科技展厅。在会馆人员的介绍下,团队成员自主参访非物质文化遗产展厅“共同的瑰宝”。

安代红火,世代传承。在展厅上,团队成员了解到安代舞的起源传说、历史脉络、基本动作和发展现状。看完安代舞的源起故事,文法学院社会学2202班的冯璐瑶说:“安代舞兴于治愈怪病的伟力,但我觉得更打动人的是它的即兴色彩和奔放自由。” 安代舞历年来所获荣誉 李明轩摄

安代舞历年来所获荣誉 李明轩摄

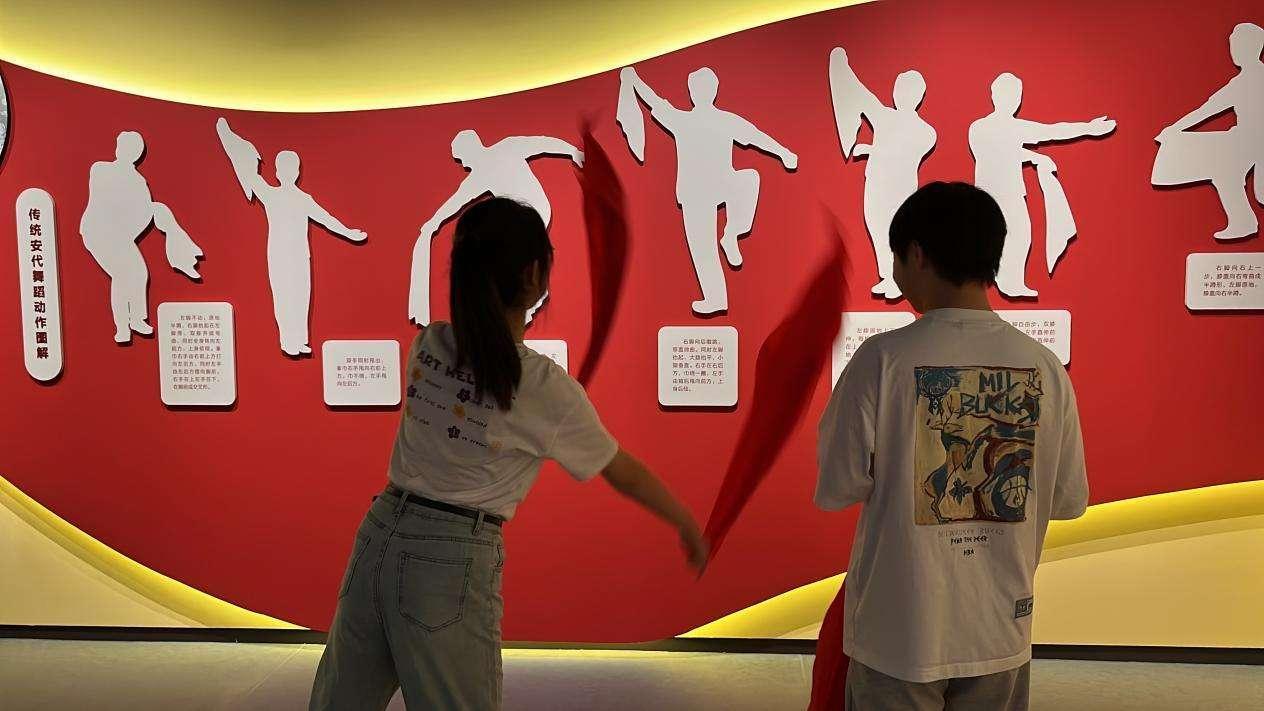

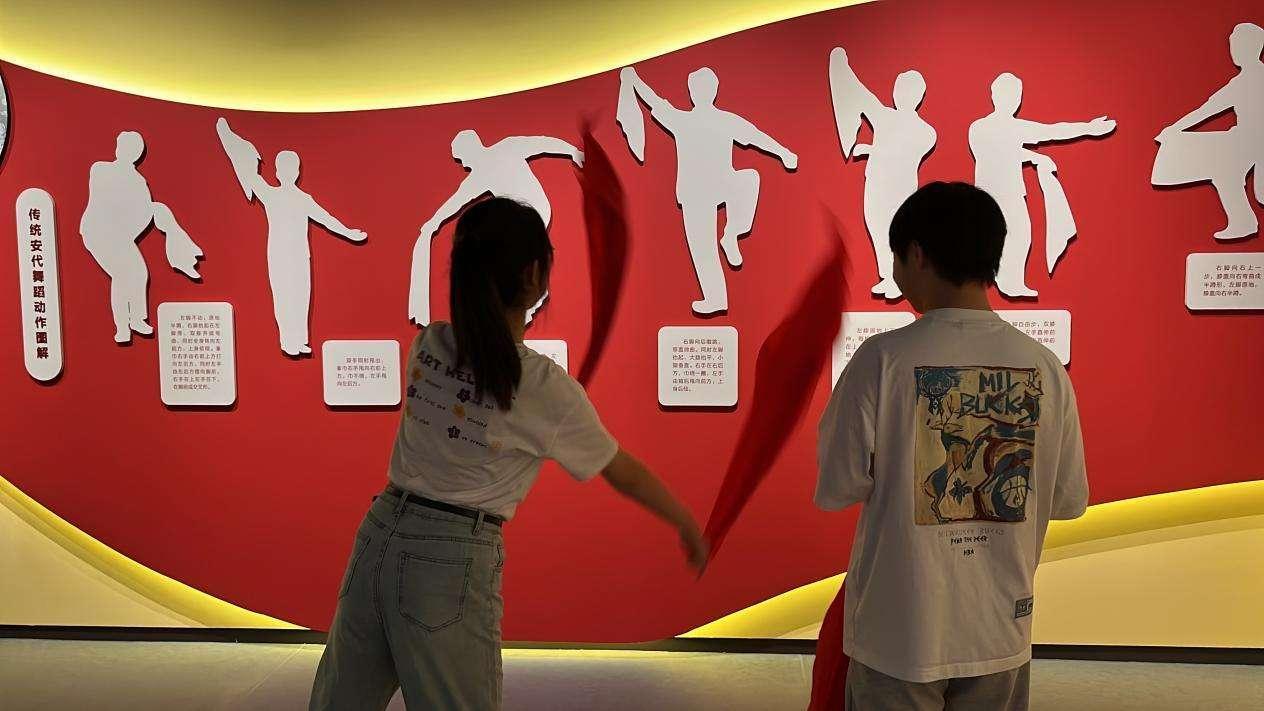

途径基本动作的讲解图示时,文法学院社会学2203班的高靖冉不由自主地开始模仿,手持红绸,左挥右舞。看到团队成员被安代舞的舞姿舞步吸引,生于库伦的文法学院社会工作2202班李明轩颇为感慨:“看到本民族的文化被学习、被喜爱,自豪感油然而生。”

团队成员李明轩向谢士广介绍安代舞动作 常宸溪摄

团队成员李明轩向谢士广介绍安代舞动作 常宸溪摄

展厅末端写着一段结束语——中华各族儿女以博纳众长的胸襟,绘就了多姿多彩、意蕴深厚的非遗画卷。文法学院社会学类2302李嘉霖说:“其华灼灼的安代舞,承托着民族文化的丰富内涵,展现着荟萃熔融的文化风貌,彰显着地域文化的特色魅力。”

意阔情深马头琴

琴韵悠扬,风起云长。21日上午,团队成员前往安克尔马头琴培训班体验学习马头琴。

走进训练室,琴声激昂。席海峰老师拿出马头琴,介绍说:“马头琴的历史悠久,是蒙古族的代表性乐器,因琴杆上端雕有马头而得名,主要由琴头、琴杆和琴弦组成。” 席海峰老师在讲解马头琴知识 李明轩摄

席海峰老师在讲解马头琴知识 李明轩摄

在席海峰老师的指导下,团队成员开始试琴,端坐于板凳之上,将琴箱夹于两腿中间,琴杆偏向左侧。。文法学院社会工作2202班的常宸溪右手执弓,用虎口夹住弓柄,同时将食指、中指放在弓杆上,以无名指和小指控制弓毛,在席老师的辅助下,拉动琴弓,奏响琴弦。常宸溪说:“拉琴时大开大合,琴声悠扬不绝,就像置于草原之上,倾身与马儿低语。” 团队成员张述鹏在体验学习马头琴 李明轩摄

团队成员张述鹏在体验学习马头琴 李明轩摄

为了完整展示马头琴的魅力,席海峰老师亲自上阵,带着两名学生,为团队成员表演了一首慷慨深沉的《白马》。“我学莫林胡尔(马头琴)已有3、4年,”学生之一的永胜说,“我很喜欢弹奏马头琴时的感觉。” 席海峰老师带领学生演奏《白马》 李明轩摄

席海峰老师带领学生演奏《白马》 李明轩摄

谈到学习马头琴的原因,席海峰回忆道:“一开始只是为了养家糊口,时间久了,就爱了。”

培训班的墙上写着一句话——理想的琴,须拨动奋斗的弦,才能奏出美丽动听的乐章。文法学院社会工作2202班的张述鹏说:“民族的瑰宝,历史的遗珠,谋生也好,修身也罢,总得需要人传承下去。”

红绸含舞,马头衔音。蒙古的舞与琴,生于几百年前,一直流传至今。通过这次寻蒙之旅,团队成员意识到,优秀的文化,越是民族的,越是世界的。

文字|华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团 谢士广

图片|华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团 李明轩 常宸溪

安代舞和马头琴作为蒙古文化的璀璨明珠,其蕴藉的历史和饱含的情义,如同一段段隽永的诗篇,静候览阅。为揭开这些诗篇的神秘面纱,华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团于8月20日至21日前往“中国安代艺术之乡”库伦旗开展为期两天的参访学习。

随心而动安代舞

甩巾踏步,红绸飘动。20日上午,团队成员前往库伦旗博物馆学习安代舞的历史文化。

库伦旗博物馆设有六个展厅,分别是库伦旗历史文化展厅、非物质文化遗产展厅、文史资料展厅、民族团结进步展厅和科技展厅。在会馆人员的介绍下,团队成员自主参访非物质文化遗产展厅“共同的瑰宝”。

张述鹏和常宸溪在了解安代舞 李明轩摄

安代红火,世代传承。在展厅上,团队成员了解到安代舞的起源传说、历史脉络、基本动作和发展现状。看完安代舞的源起故事,文法学院社会学2202班的冯璐瑶说:“安代舞兴于治愈怪病的伟力,但我觉得更打动人的是它的即兴色彩和奔放自由。”

安代舞历年来所获荣誉 李明轩摄

安代舞历年来所获荣誉 李明轩摄途径基本动作的讲解图示时,文法学院社会学2203班的高靖冉不由自主地开始模仿,手持红绸,左挥右舞。看到团队成员被安代舞的舞姿舞步吸引,生于库伦的文法学院社会工作2202班李明轩颇为感慨:“看到本民族的文化被学习、被喜爱,自豪感油然而生。”

团队成员李明轩向谢士广介绍安代舞动作 常宸溪摄

团队成员李明轩向谢士广介绍安代舞动作 常宸溪摄展厅末端写着一段结束语——中华各族儿女以博纳众长的胸襟,绘就了多姿多彩、意蕴深厚的非遗画卷。文法学院社会学类2302李嘉霖说:“其华灼灼的安代舞,承托着民族文化的丰富内涵,展现着荟萃熔融的文化风貌,彰显着地域文化的特色魅力。”

意阔情深马头琴

琴韵悠扬,风起云长。21日上午,团队成员前往安克尔马头琴培训班体验学习马头琴。

走进训练室,琴声激昂。席海峰老师拿出马头琴,介绍说:“马头琴的历史悠久,是蒙古族的代表性乐器,因琴杆上端雕有马头而得名,主要由琴头、琴杆和琴弦组成。”

席海峰老师在讲解马头琴知识 李明轩摄

席海峰老师在讲解马头琴知识 李明轩摄在席海峰老师的指导下,团队成员开始试琴,端坐于板凳之上,将琴箱夹于两腿中间,琴杆偏向左侧。。文法学院社会工作2202班的常宸溪右手执弓,用虎口夹住弓柄,同时将食指、中指放在弓杆上,以无名指和小指控制弓毛,在席老师的辅助下,拉动琴弓,奏响琴弦。常宸溪说:“拉琴时大开大合,琴声悠扬不绝,就像置于草原之上,倾身与马儿低语。”

团队成员张述鹏在体验学习马头琴 李明轩摄

团队成员张述鹏在体验学习马头琴 李明轩摄为了完整展示马头琴的魅力,席海峰老师亲自上阵,带着两名学生,为团队成员表演了一首慷慨深沉的《白马》。“我学莫林胡尔(马头琴)已有3、4年,”学生之一的永胜说,“我很喜欢弹奏马头琴时的感觉。”

席海峰老师带领学生演奏《白马》 李明轩摄

席海峰老师带领学生演奏《白马》 李明轩摄谈到学习马头琴的原因,席海峰回忆道:“一开始只是为了养家糊口,时间久了,就爱了。”

培训班的墙上写着一句话——理想的琴,须拨动奋斗的弦,才能奏出美丽动听的乐章。文法学院社会工作2202班的张述鹏说:“民族的瑰宝,历史的遗珠,谋生也好,修身也罢,总得需要人传承下去。”

红绸含舞,马头衔音。蒙古的舞与琴,生于几百年前,一直流传至今。通过这次寻蒙之旅,团队成员意识到,优秀的文化,越是民族的,越是世界的。

文字|华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团 谢士广

图片|华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团 李明轩 常宸溪

作者:谢士广 来源:华中农业大学文法学院寻蒙之旅暑期社会实践团

扫一扫 分享悦读

- 宁财学子“三下乡”:特色课程,守护候鸟

- 08-24

- 建茶乡新貌,始振兴之路

- 8月15日至22日,华中农业大学工学院赴湖北省恩施州建始县暑期社会实践团赴建始县马坡村开展社会实践活动,深入探寻建始县马坡村茶旅融

- 08-24

- 南京牛首山:自然与文化的和谐交响

- 社会实践

- 08-24

- 暑期个人社会实践报告——探索社区环保行动的力量

- 08-24

- 传承红色基因,共话长征精神——访红军后代刘年发先生及其家人

- 在历史的长河中,红军长征以其无与伦比的英雄气概和艰苦卓绝的斗争精神,成为了中华民族宝贵的精神财富。近日,红迹实践队有幸采访到了

- 08-24

- 云端忆红史,共筑青春梦:红迹实践队与星火支教队共同开展网上红色教育课

- 8月18日,红迹实践队与星火支教队携手合作,通过线上平台开展一场别开生面的红色宣传教育活动,旨在弘扬革命精神,传承红色基因,让更

- 08-24

- 探索地质奥秘,传承历史智慧

- 08-24

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台