第二站 | 习非遗文化,承华夏之美

正

字

戏

中国非物质文化遗产,

凝聚了中华五千年文化的独特魅力,

现在,

请跟随我们的脚步,

一起揭开正字戏的神秘面纱!

正字戏本名正音戏,用中州官话唱念,

是一个多声腔的古老稀有剧种。

明初南戏的一支传入粤东,形成正字戏,

主要扎根于海陆丰两县,

后传播到港澳台及东南亚等地。

明宣德七年(1432年),有手抄剧本《刘希必金钗记》,该本锣鼓谱的记音标识与正字戏文戏的锣鼓经基本一致,其中有丑饰婆、净饰配角插科打诨的表演,正字戏的表演也有这种例规,所以正字戏的来源与南戏有关。清朝中叶,正字戏在潮州一带演出甚为活跃,清末民初,后偏处海丰、陆丰两县以演出提纲戏维持。正生郑乃二遗留的“宣统元年岁次己酉二月十五日置”的提纲戏集载有十多个剧目,多为“三国戏”。民国以后,正字戏已不如前期昌盛,虽以锣鼓喧阗、弓马武术的提纲戏为号召,午夜串演潮音戏吸引观众。建国后,正字戏在当地人民政府扶持下恢复了专业剧团,进行“改戏、改人、改制”的工作。

2006年6月被中华人民共和国国务院公布

列入首批国家级非物质文化遗产名录;

2007年11月被广东省人民政府公布

列入省级非物质文化遗产名录

传承保护

深扎根

台上一分钟,台下十年功。

舞台的背后,

绝对的汗水与努力!

因为他们

心怀对正字戏的热爱和热忱,

所以让我们

欣赏到了一折又一折的绝代剧目。

敢创新

执创新之笔,谱变通之曲。

每一代传承都有自己的时代背景和社会环境,

因此,我们也会格外注重与时俱进,

结合现代观众的审美需求,

变服装,借技术,新传播

让正字戏这一古老艺术形式焕发新的生命力

传下去

弦歌不辍,薪火相传

一同携手

走出当地,走向世界

调研队员心得

穿上特制的戏服,抚摸袖口的花纹,代入曲中的角色,一颦一笑,举手投足间感受非遗文化的魅力。稀松平常的动作,需要日复一日的定型;精彩的武打动作或唱腔,需要反复打磨与积累。观正字戏,画脸谱,舞水袖,走步法。我们从中体会到正字戏传承人们的努力与坚持,感受到非遗文化正字戏传承下来的来之不易。通过这次调研,我们想让更多的人了解到正字戏,甚至能够喜欢并亲身去体验、希望传承的火炬不灭!

调研队员心得

在一楼练习室,传承人为我们演示水袖表演,并告知精彩舞台需长期练习。接着一位男师傅在舞台上练习步法吸引了我们,他持续绕圈保持同一姿态。我们十分感兴趣并尝试,仅仅不到 5 分钟,我们便累得气喘吁吁。传承人们日复一日练习,着实令人佩服,我深感他们对文化的热爱。此次调研,我学到正字戏历史知识,感受其文化内涵与魅力,丰富了文化体验,有了更深刻理解。我觉得正字戏应获得更多关注,发挥独特文化魅力。

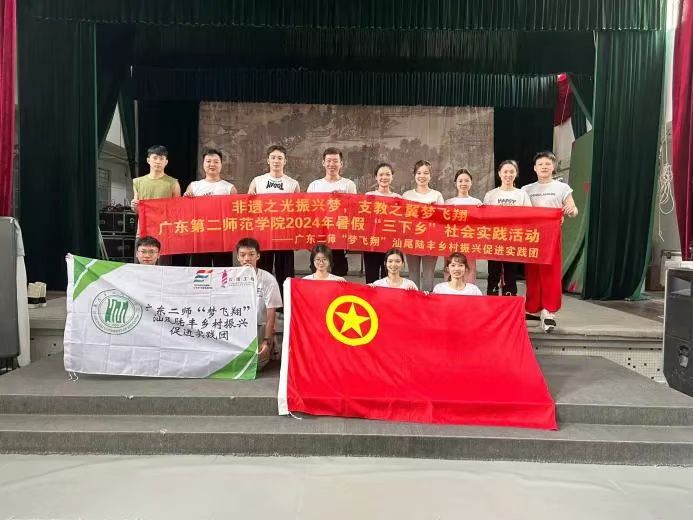

实践成员合照

梦飞翔服务队

- 寻迹电商经济下的“陇上江南”实践队追寻红色足迹,厚植革命文化

- 匆匆90年,时光并未远离我们太远,我们来到甘肃的这片土地,追忆者革命先辈的血与火的红色事迹;一步一步探寻长征文化。

- 08-21

- 青春绿动高西沟:长安大学学子"三下乡",见证生态治理的绿色样板

- 2024年7月14日,长安大学赴陕西四地“传承红色魂·探访三秦地”暑期社会实践队深入米脂县高西沟村,开展了一场集生态教育、文化传承与

- 08-21

- 支教贰篇 | 用爱灌溉,静待花开

- 用爱灌溉

静等花开 - 08-21

- 深挖海洋生态潜能,加快数字海洋赋能

- 中国青年网日照7月27日电(通讯员 张皋荣)在“双碳”背景下,为了解日照当地特色海洋产品的数字化发展进程和生态海洋的打造程度,探究

- 08-21

- 建宜居环境,助文旅发展

- 中国青年网日照7月30日电(通讯员 李怡峥)在发展海洋文旅过程中,生态宜居属于关键环节。为全面了解日照市在宜居环境建设和生态环境保

- 08-21

- 海洋生态为文旅添彩,文旅发展促生态长青

- 中国青年网日照7月30日电(通讯员 路昕颐)为探索海洋生态保护与海洋文旅发展之间的关系,促进生态环境的长期保护与可持续发展,以实际

- 08-21

- 第二站 | 习非遗文化,承华夏之美

- 正字戏

- 08-21

- 兰州交通大学“定西土豆科技田畴,薯种改良引领潮流”实践团走进定西

- 2024年7月6日至7月12日期间,兰州交通大学“定西土豆科技田畴,薯种改良引领潮流”乡村振兴促进团积极响应国家乡村振兴战略,科技兴农

- 08-20

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台