多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

地域寻宝:非遗技艺助力古镇发展,古镇繁荣彰显非遗魅力

发布时间:2024-08-10 关注: 一键复制网址

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,地域寻宝特攻队永泰小分队于2024年8月8日再赴嵩口古镇挖掘古镇非遗技艺的旅游资源。

(图1:拿着自制的明信片与游客合影 鄢玲老师摄)

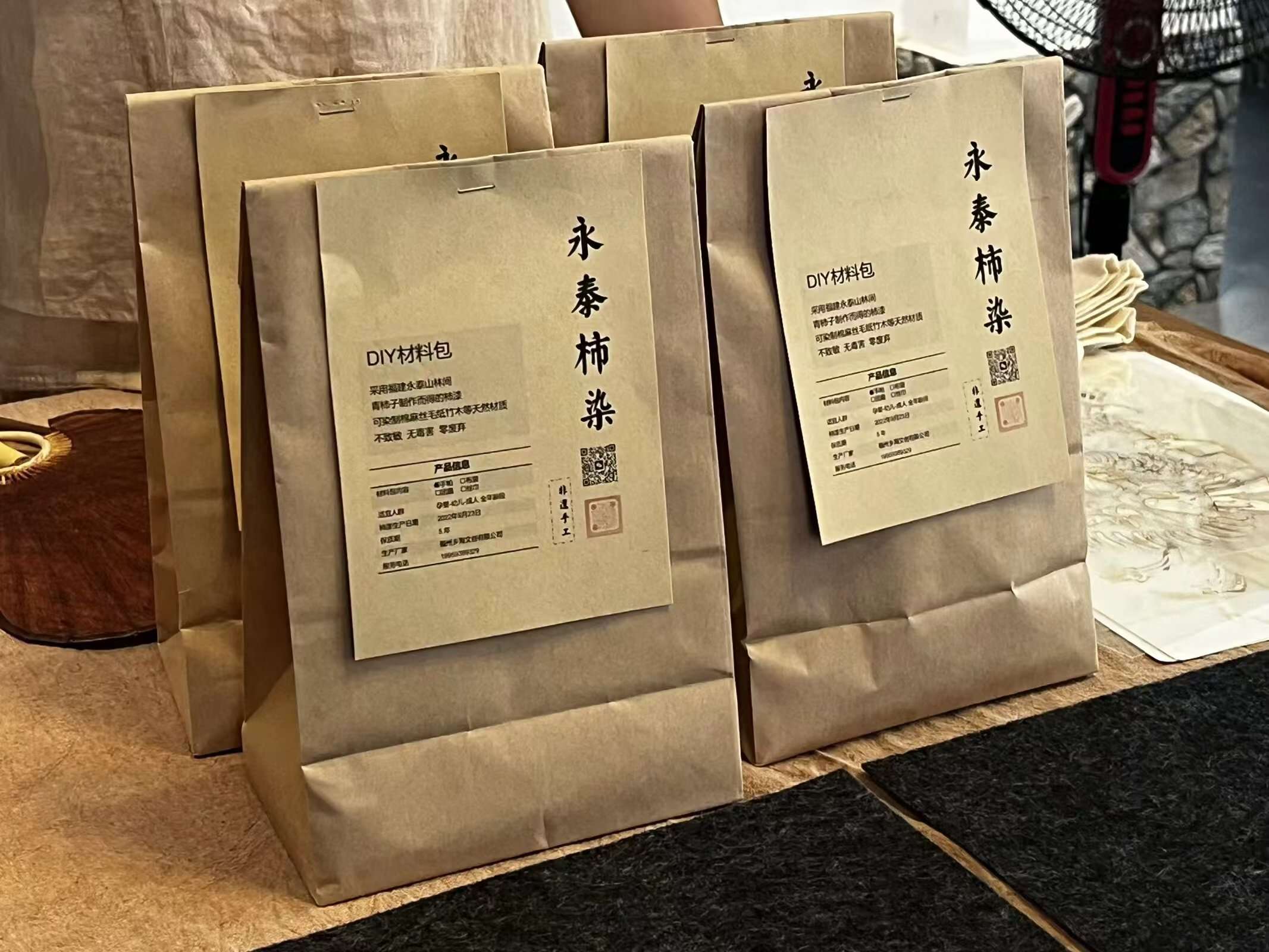

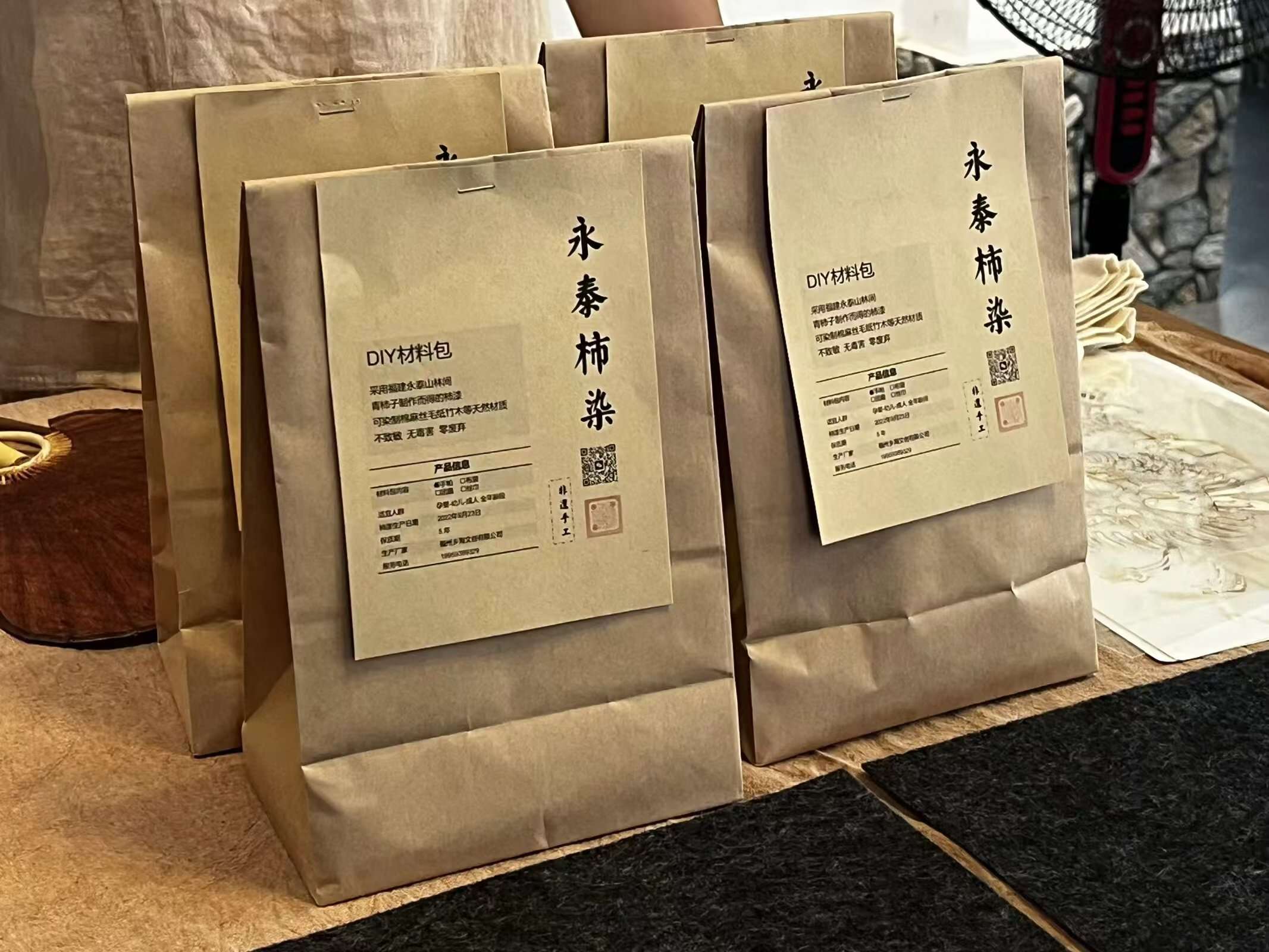

柿染作为永泰县非物质文化遗产之一,是草木染工艺的一种。所谓柿染,就是用青柿子的汁通过发酵后,对棉麻丝毛、竹木皮纸等天然材质进行染色,它具有独特的防水、防晒功效。可以用于生活日用品、服装、饰品等领域。

(图2柿染材料包 苏雪倩摄)

实践队有幸邀请到柿染项目负责人吴婧老师担任指导,带领队员们进行柿染实践。在柿染体验中,队员们亲自使用柿漆作画,将雕刻好的模具铺展在布面上,并耐心地用毛刷蘸取染液,少量多次地反复刷涂。在这一过程中,队员们切实领悟到工匠精神是一种对工作的执着和专注,是对细节的极致追求,是一种不断超越自我的精神境界。

(图3团队成员在吴婧老师的指导下进行柿染体验 鄢玲老师摄)

在采访中,吴婧老师说道,为了提高柿染技艺的知名度、让更多的人参与进来,她自己曾和工作伙伴们一起举办开展过相关的艺术节、走秀等活动。尽管她为此付出了诸多努力,但该技艺的推广仍面临着设计加工能力欠缺、场地有限、无法祛除染料的味道等诸多问题。地域寻宝特攻队已与吴婧老师达成初步合作。利用本专业的优势,团队成员能帮助她翻译国外更为精进的制作柿漆的流程视频和相关文字资料。此外,团队成员还可以设计与当地其他非遗特色相结合的模具图案以及通过自媒体进行柿染相关的宣传。

(图4吴婧老师在接受采访 苏雪倩摄)

随后,团队成员走进古镇直街拐角处的林记竹艺店,探访第二批永泰县非物质文化遗产项目(竹编制作技艺)代表性传承人林登炎老先生。林登炎老先生热情地接待了团队成员,并与队员们进行了深入的交流。他自豪地说:“店里的竹编作品,90%都是我亲手制作的。”边说边娴熟地将竹条编织成梅花的形状。

(图5林登炎老先生在编织竹编艺品 苏雪倩摄)

“近年来,传统手艺逐渐贬值,许多同行纷纷转行,唯有我坚守至今。”林登炎老先生感慨道。为了让竹编手艺不被时代的洪流所埋没,林登炎老先生还与研学机构合作,给小朋友们教授简单的手工竹编课程。“从19岁开始学习这门手艺,未曾想,70多岁的自己依然与竹条为伴。”林登炎老先生的眼里依旧充满着对竹编的热爱。

(图6林登炎老先生在接受采访 陈颖岭摄)

(图6林登炎老先生在接受采访 陈颖岭摄)最后,团队成员步入嵩口民俗博物馆进行参观。这里90%以上的物件都是由群众无偿捐赠、提供。馆中陈列农耕物品、嵩口古镇珍贵历史文物和相关文物、民俗等摄影作品,突出农耕文明、古镇历史风貌以及乡土特色文化等主题。

在博物馆一楼,还有一块与众不同的区域。这里写着爱心代售,博物馆也积极落实精准扶贫工作。嵩口镇的困难家庭可以通过这个爱心代售窗口,在平时闲暇时间可以做些手工竹制品在这寄售,帮助减轻家庭负担。

在博物馆一楼,还有一块与众不同的区域。这里写着爱心代售,博物馆也积极落实精准扶贫工作。嵩口镇的困难家庭可以通过这个爱心代售窗口,在平时闲暇时间可以做些手工竹制品在这寄售,帮助减轻家庭负担。

(图7馆内爱心代售一角 陈颖岭摄)

在这次调研中,团队成员发现嵩口古镇通过创新性发展文化旅游、传统手工艺、传统文化展示展演等产业,激发非物质文化遗产的活力,打造民俗博物馆等文化阵地,在传承优秀传统文化中重塑本地人的文化自信, 赋予古镇新的生机。嵩口古镇成功探索出一条文化赋能乡村振兴的新路径,为其他古镇的保护与发展提供了有益的借鉴。

作者:地域寻宝特攻队 陈颖岭 来源:厦门大学嘉庚学院

扫一扫 分享悦读

- 地域寻宝:非遗技艺助力古镇发展,古镇繁荣彰显非遗魅力

- 为贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,厦门大学嘉庚学院暑期三下乡重点团队地域寻宝特攻队于2024年8月8日赴嵩口古

- 08-10

- 冶金学子高校行:启迪智慧,共筑科技梦想之旅

- 08-10

- 舞动的团结,歌颂的中华

- 在多民族共融的中华大地上,“红籽同心,文脉共铸”实践团带领学员踏上探寻民族团结的征途。此次活动旨在通过深入体验与欣赏新疆歌舞,

- 08-10

- 文艺之光:共绘民族团结的和谐画卷

- 2024年7月16日,“红籽同心,文脉共铸”实践团举行一场以“红籽同心暖中华,文脉共铸谱华章”为主题的文艺晚会,旨在通过丰富多彩的文

- 08-10

- 三下乡破冰班会,共绘多彩文化梦

- 在晨曦初照的乡村,一场破冰班会,如画卷般缓缓展开。此次活动聚焦于青年的社会责任与文化认同,旨在通过深入民族地区,促进不同民族间

- 08-10

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台