多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

览枣园风光,赏昔日街景

发布时间:2024-08-01 关注: 一键复制网址

为了学习红色精神,了解革命先辈们的时代背景。长安大学赴陕西延安“红韵延河畔·筑梦新时代” 暑期社会实践队在七月十七日前往枣园革命旧址和延安1938街区进行参观与学习。

图为“枣园”石碑七月十七日下午,我们到达了枣园革命旧址。放眼望去,枣园中满是翠绿。在曾经的枣园中居住着毛泽东,周恩来,彭德怀等革命领袖,而这里也曾经是中共中央书记处。枣园虽然不大,却处处透露着生机。枣树和松树在这里矗立着。走进枣园,最先看到的便是那条著名的“幸福渠”,“幸福渠”连接着百姓们的幸福,有了这条渠,枣园的旱地摇身一变成了水浇地,而百姓们的庄稼也自然连年丰收,所以称它为“幸福渠”。它不仅是当时边区政府兴修水利所取得的成果,也象征了中共一贯“为人民服务“的伟大精神。

“水能载舟,亦能覆舟”,中国共产党的成功离不开群众们的支持,而群众们的支持又源于共产党所作出的贡献。在当时的革命道路上,方向是经常发生变化的,但伟大的革命领袖们始终坚持与人民站在一起。他们总是将自己无私地奉献给人们,这座枣园就是最好的佐证,也是在这座枣园中,毛泽东主席发表了《为人民服务》来追悼为了人民利益而牺牲的张思德烈士,将人民放在心中的人,人民自然会将他高高捧起。革命先烈们无私奉献,人民会记住他们,历史会记住他们。

再往枣园里走进一些,便可以看到毛泽东主席等人的雕塑。我们实践队在雕塑下合影留念,并进行了宣讲。望着他们所看向的方向,继承着他们的意志。人总会逝去,但人们的精神如同柴薪所点燃的火焰,生生不息。在毛泽东等人的故居中,我看到了他们使用的日常用品,物品已经破旧不堪,但他们的精神和思想却永远熠熠生辉。

图为五大书记雕塑枣园不大,但枣园中的一草一木却见证了那段艰苦奋斗的岁月,一砖一瓦都在向我们倾诉着那时的条件的艰苦。时光荏苒,先辈们用努力和汗水为我们争取到了一个美好的今天。而如今的我们站在此处,回忆着过去的岁月,也展望着充满无限可能的未来。我们应当继承先辈们的意志,以为人民服务为己任,不忘初心,砥砺前行。

出了枣园,旁边便是延安1938街区,在街区中,我能感受到延安所特有的地区文化。一进入街区,就能看到琳琅满目的延安特产。而除去当地的美食,最令我震撼的便是那里的安塞腰鼓和秦腔。一位叔叔用浑厚的声音歌唱着,嘶喊着,搭配上激烈的鼓点,不需要任何的扩音设施,声音便可响彻整个街区。这应该就是这里人们所表达生命最直接,最朴素的方式。除此之外,我通过街区中的装饰与各式各样的商品对这座城市有了更深的了解。延安是革命圣地,但在革命圣地之前,它也是一座立于黄土高原之上的坚韧的城市。这里气候干燥,常年干旱,就连土地也是最贫瘠的黄土地。然而这里的人们却从来没有放弃或是选择离开。这里的人们靠着自己的力量改善着这片土地,寻找着能在此处茁壮生长的作物,农民们靠天吃饭,却从来不听天由命。而这种艰苦奋斗,自力更生的精神与中国共产党的精神是那么的接近。我想,这可能正是延安精神的由来吧。这里的人们,从一开始就在坚持着艰苦奋斗,坚持着“自己动手,丰衣足食”。不是所有的地区都能成为革命圣地,但延安一定可以,这座坐落于黄土高原上的城市,将会带着它的坚韧,将同样坚韧的革命精神传承下去。

图为“枣园”石碑

“水能载舟,亦能覆舟”,中国共产党的成功离不开群众们的支持,而群众们的支持又源于共产党所作出的贡献。在当时的革命道路上,方向是经常发生变化的,但伟大的革命领袖们始终坚持与人民站在一起。他们总是将自己无私地奉献给人们,这座枣园就是最好的佐证,也是在这座枣园中,毛泽东主席发表了《为人民服务》来追悼为了人民利益而牺牲的张思德烈士,将人民放在心中的人,人民自然会将他高高捧起。革命先烈们无私奉献,人民会记住他们,历史会记住他们。

再往枣园里走进一些,便可以看到毛泽东主席等人的雕塑。我们实践队在雕塑下合影留念,并进行了宣讲。望着他们所看向的方向,继承着他们的意志。人总会逝去,但人们的精神如同柴薪所点燃的火焰,生生不息。在毛泽东等人的故居中,我看到了他们使用的日常用品,物品已经破旧不堪,但他们的精神和思想却永远熠熠生辉。

图为五大书记雕塑

出了枣园,旁边便是延安1938街区,在街区中,我能感受到延安所特有的地区文化。一进入街区,就能看到琳琅满目的延安特产。而除去当地的美食,最令我震撼的便是那里的安塞腰鼓和秦腔。一位叔叔用浑厚的声音歌唱着,嘶喊着,搭配上激烈的鼓点,不需要任何的扩音设施,声音便可响彻整个街区。这应该就是这里人们所表达生命最直接,最朴素的方式。除此之外,我通过街区中的装饰与各式各样的商品对这座城市有了更深的了解。延安是革命圣地,但在革命圣地之前,它也是一座立于黄土高原之上的坚韧的城市。这里气候干燥,常年干旱,就连土地也是最贫瘠的黄土地。然而这里的人们却从来没有放弃或是选择离开。这里的人们靠着自己的力量改善着这片土地,寻找着能在此处茁壮生长的作物,农民们靠天吃饭,却从来不听天由命。而这种艰苦奋斗,自力更生的精神与中国共产党的精神是那么的接近。我想,这可能正是延安精神的由来吧。这里的人们,从一开始就在坚持着艰苦奋斗,坚持着“自己动手,丰衣足食”。不是所有的地区都能成为革命圣地,但延安一定可以,这座坐落于黄土高原上的城市,将会带着它的坚韧,将同样坚韧的革命精神传承下去。

作者:缑同浩 来源:长安大学

- 塔里木大学三下乡:青春助力,禁毒防艾进社区

- 为进一步加强社区禁毒防艾宣传力度,增强居民及青少年拒毒、防艾意识,营造禁毒、预防艾滋病的良好氛围。塔里木大学食品科学与工程学院

- 08-02

- 河南大学学子“三下乡”:童心港湾,暖心助学

- 7月11日到7月24日,河南大学生命科学学院社会实践团于河南省杞县黄土岗小学开展乡村支教活动,在当地小学老师及校领导的带领下成功开展

- 08-02

- 参观仲裁委纪实

- 垚垚致远社会实践队的暑期社会实践活动中的一项。

- 08-01

- 悉听民意谋发展,匠心智造筑强农——Day 3

- 为进一步探究和县农作物种植情况和农机装备普及率,安徽农业大学工学院赴和县“三下乡”暑期社会实践团成员秉持“听民声,察民情,解民

- 08-01

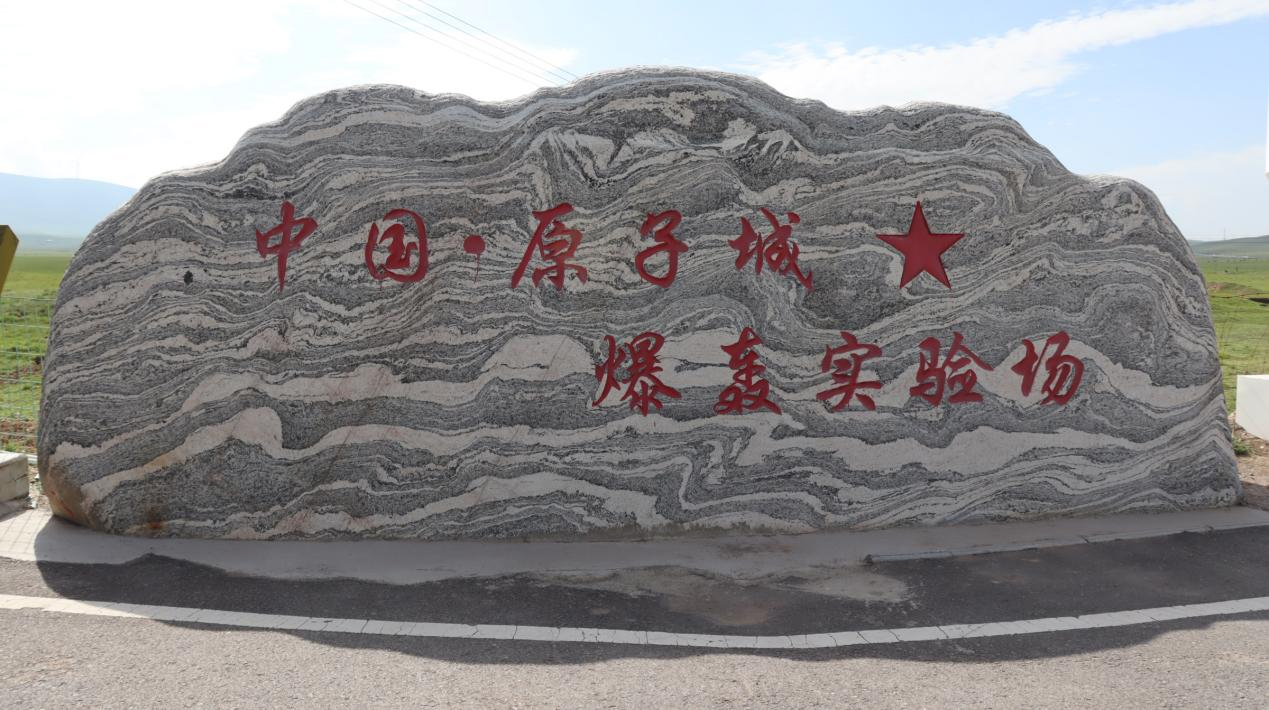

- 爆轰试验场之行:见证辉煌,感悟责任与使命

- 今天,我们实践团成员来到了草原深处——爆轰实验场。

- 08-01

- 感受非遗之美:绵阳博物馆的非物质文化遗产之旅

- 南京师范大学泰州学院院长学生助理团组建暑期社会实践团队“华夏非遗,古韵悠长”以线下实践方式,开展社会活动。实践团队分成若干小组

- 08-01

- 参观上星站的心得体会

- 踏入上星站遗址的那一刻,我仿佛穿越了时空,置身于一段厚重而辉煌的历史之中。头顶是辽阔无垠的蓝天,脚下是生机勃勃的草地,而眼前这

- 08-01

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台