多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

穿越千年的闽北风情——古建州

发布时间:2024-07-19 关注: 一键复制网址

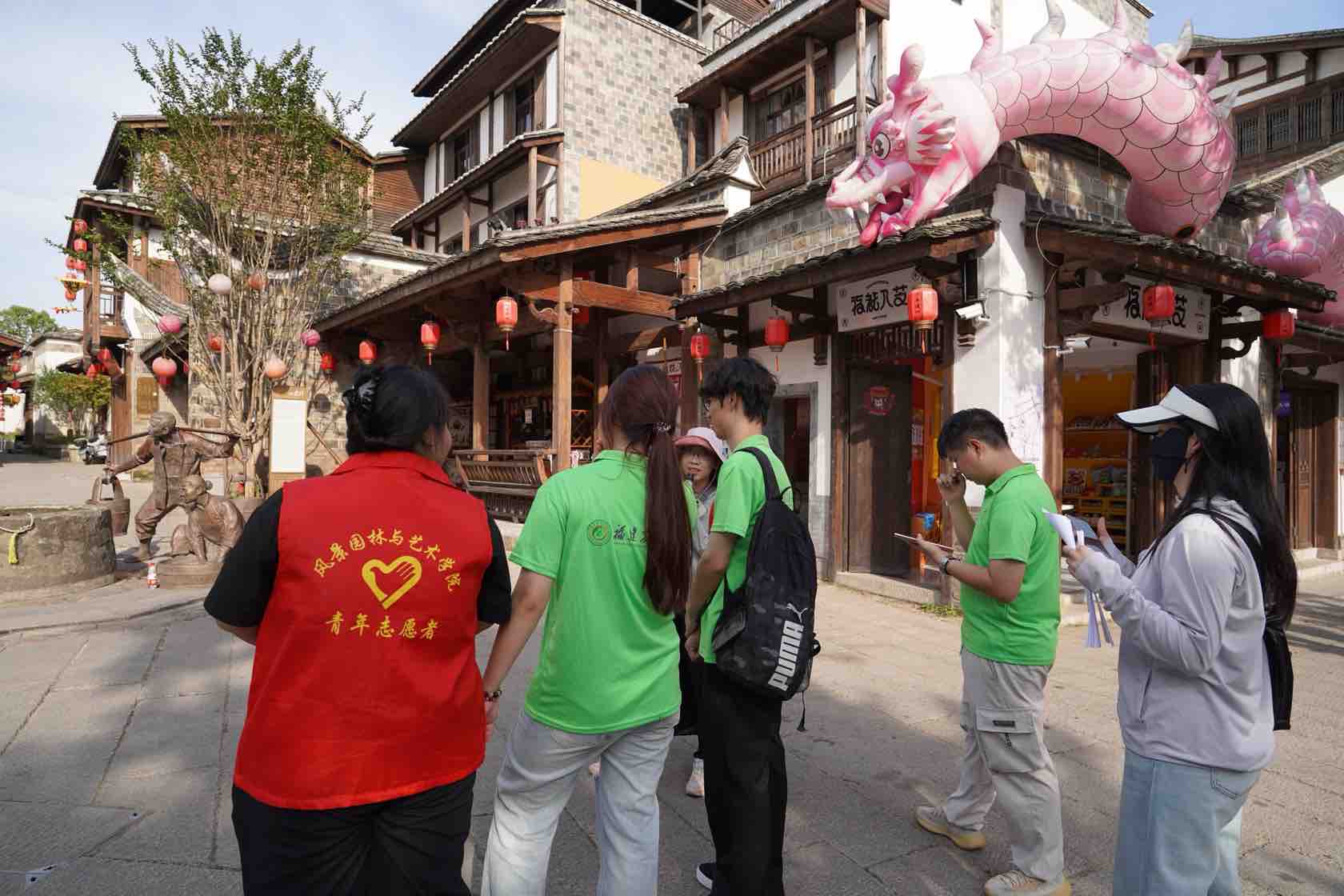

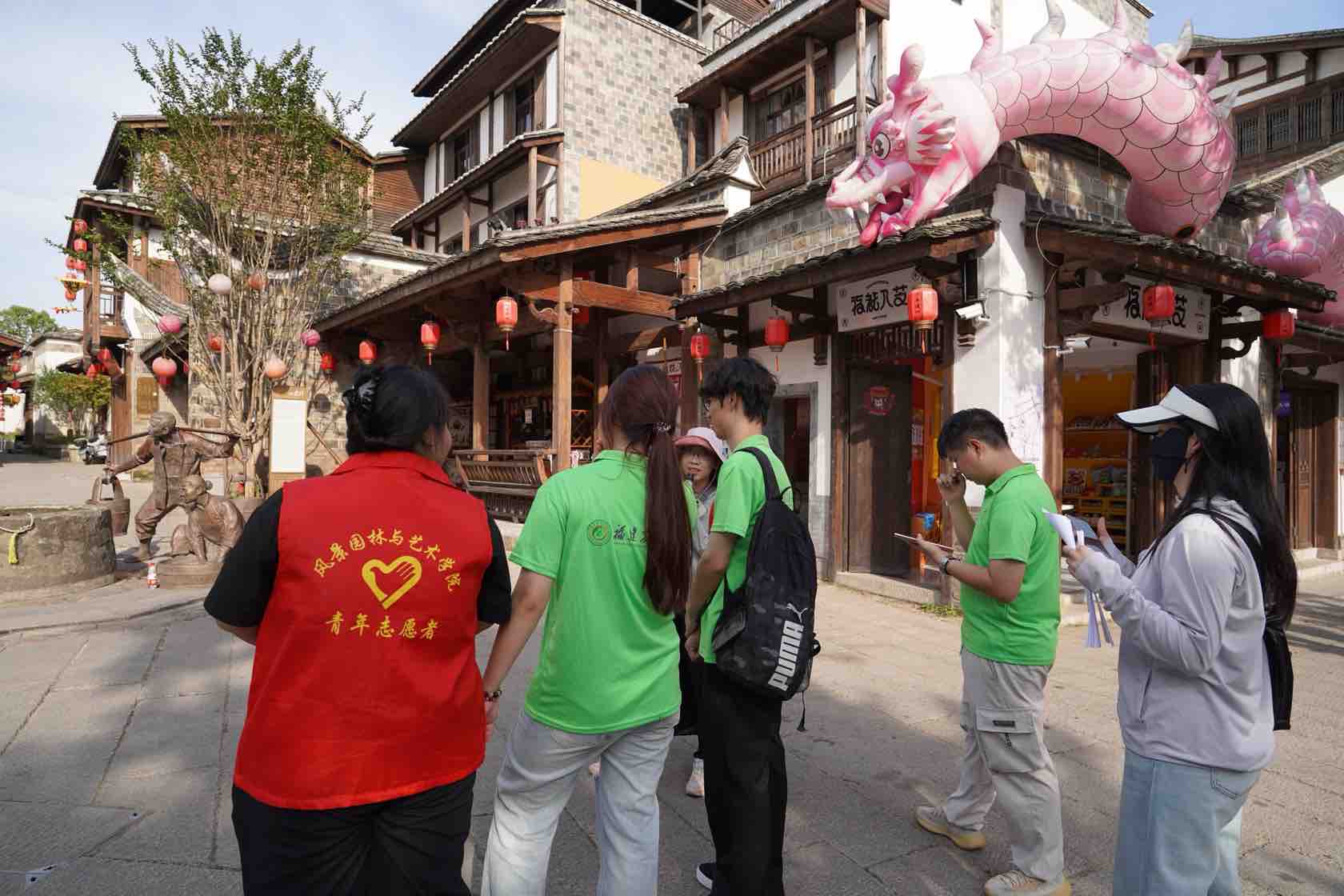

7月10日,阳光正好,福建农林大学“寻脉凤乡”乡村振兴实践队满怀期待地踏上了建瓯市的土地,直奔那条承载着无数故事与传说的老街——铁井栏。铁井栏,一个质朴无华的名字,却如同一位沉默的智者,静静地守候在建瓯古城的怀抱中,等待着每一位探寻者的脚步。

随着晨曦初破,第一缕阳光穿透薄雾的轻纱,温柔地拂过铁井栏的青石板路,为这条老街披上了一层金色的外衣,宣告着新一天的开始。在这里,时间仿佛放慢了脚步,居民与商户们依旧遵循着那份古老而质朴的生活节奏,与老街同呼吸、共命运。

随着晨曦初破,第一缕阳光穿透薄雾的轻纱,温柔地拂过铁井栏的青石板路,为这条老街披上了一层金色的外衣,宣告着新一天的开始。在这里,时间仿佛放慢了脚步,居民与商户们依旧遵循着那份古老而质朴的生活节奏,与老街同呼吸、共命运。

在讲解员生动的解说下,实践队成员们渐渐揭开了铁井栏名字背后的神秘面纱。步入铁井栏-紫芝街历史文化街区,一口名为“尚书”的古井映入眼帘,它静静地躺在那里,见证了千年的风雨沧桑。这口井开凿于北宋嘉祐五年(1060年),后因明嘉靖十五年(1536年)吏部尚书李默亲题井铭而名声大噪。井栏原为铁制,故得名“铁井栏”,而这一名称也逐渐成为了这片街区的代名词。

漫步在铁井栏上,两旁古朴的建筑仿佛是一部活生生的历史教科书,它们大多保留着明清时期的建筑风格,木门轻掩、石窗斑驳、青砖黑瓦,每一处细节都透露着岁月的痕迹与匠人的智慧。从威严的总兵府邸到寓意吉祥的尚书井,从书香门第的吴氏祖宅到雅致别致的凤岚别墅,这些建筑不仅仅是居住的空间,更是建瓯历史文化的活化石,它们静静地诉说着往昔的辉煌与沧桑,引人驻足沉思。

漫步在铁井栏上,两旁古朴的建筑仿佛是一部活生生的历史教科书,它们大多保留着明清时期的建筑风格,木门轻掩、石窗斑驳、青砖黑瓦,每一处细节都透露着岁月的痕迹与匠人的智慧。从威严的总兵府邸到寓意吉祥的尚书井,从书香门第的吴氏祖宅到雅致别致的凤岚别墅,这些建筑不仅仅是居住的空间,更是建瓯历史文化的活化石,它们静静地诉说着往昔的辉煌与沧桑,引人驻足沉思。

继续前行,不久便来到了建瓯的文化地标——建瓯文庙。建瓯文庙原为“建宁府文庙”始建于宋宝元年间,也是福建文脉的源头。这座庄严肃穆的古建筑,以其古朴典雅的姿态屹立于老街一隅,每年吸引着无数游客与当地居民前来瞻仰。文庙不仅是儒家文化的圣地,更是建瓯深厚文化底蕴的象征。在这里,人们可以感受到儒家思想的博大精深,也能体会到建瓯人民对传统文化的尊重与传承。

除了文庙之外,铁井栏周边还隐藏着许多不为人知的秘境。那些看似不起眼的小巷深处,往往藏着古老的宅院与珍贵的古迹。这些地方如同历史的宝藏,等待着有心人的探索与发现。正如当地百姓所言:“一条铁井栏,半部建州史。”这条老街不仅见证了建瓯的兴衰变迁,更承载了无数人的记忆与情感。

当然,来到建瓯怎能不品尝一番当地的美食呢?在铁井栏附近的小吃街上,各式各样的地道小吃琳琅满目。豆浆粉的醇厚、熏鸭的香脆、光饼的酥脆……这些美食不仅满足了味蕾的享受,更让人感受到了建瓯这座城市的烟火气与人情味。品尝着这些小吃,实践队员们仿佛与建瓯人民的心灵有了一次亲密的接触。

当然,来到建瓯怎能不品尝一番当地的美食呢?在铁井栏附近的小吃街上,各式各样的地道小吃琳琅满目。豆浆粉的醇厚、熏鸭的香脆、光饼的酥脆……这些美食不仅满足了味蕾的享受,更让人感受到了建瓯这座城市的烟火气与人情味。品尝着这些小吃,实践队员们仿佛与建瓯人民的心灵有了一次亲密的接触。

此次铁井栏之行,实践队员们不仅领略了建瓯古城的文化魅力与历史底蕴,更深刻地体会到了这座城市独特的韵味与风情。这里没有华丽的辞藻与刻意的修饰,只有真实的生活场景与深厚的文化底蕴。在这里,他们感受到了建瓯人民的勤劳与智慧以及对传统文化的坚守与传承。而铁井栏这条老街也如同一位慈祥的老者般静静地守候在这里,继续书写着建瓯的历史与未来。

随着晨曦初破,第一缕阳光穿透薄雾的轻纱,温柔地拂过铁井栏的青石板路,为这条老街披上了一层金色的外衣,宣告着新一天的开始。在这里,时间仿佛放慢了脚步,居民与商户们依旧遵循着那份古老而质朴的生活节奏,与老街同呼吸、共命运。

随着晨曦初破,第一缕阳光穿透薄雾的轻纱,温柔地拂过铁井栏的青石板路,为这条老街披上了一层金色的外衣,宣告着新一天的开始。在这里,时间仿佛放慢了脚步,居民与商户们依旧遵循着那份古老而质朴的生活节奏,与老街同呼吸、共命运。在讲解员生动的解说下,实践队成员们渐渐揭开了铁井栏名字背后的神秘面纱。步入铁井栏-紫芝街历史文化街区,一口名为“尚书”的古井映入眼帘,它静静地躺在那里,见证了千年的风雨沧桑。这口井开凿于北宋嘉祐五年(1060年),后因明嘉靖十五年(1536年)吏部尚书李默亲题井铭而名声大噪。井栏原为铁制,故得名“铁井栏”,而这一名称也逐渐成为了这片街区的代名词。

漫步在铁井栏上,两旁古朴的建筑仿佛是一部活生生的历史教科书,它们大多保留着明清时期的建筑风格,木门轻掩、石窗斑驳、青砖黑瓦,每一处细节都透露着岁月的痕迹与匠人的智慧。从威严的总兵府邸到寓意吉祥的尚书井,从书香门第的吴氏祖宅到雅致别致的凤岚别墅,这些建筑不仅仅是居住的空间,更是建瓯历史文化的活化石,它们静静地诉说着往昔的辉煌与沧桑,引人驻足沉思。

漫步在铁井栏上,两旁古朴的建筑仿佛是一部活生生的历史教科书,它们大多保留着明清时期的建筑风格,木门轻掩、石窗斑驳、青砖黑瓦,每一处细节都透露着岁月的痕迹与匠人的智慧。从威严的总兵府邸到寓意吉祥的尚书井,从书香门第的吴氏祖宅到雅致别致的凤岚别墅,这些建筑不仅仅是居住的空间,更是建瓯历史文化的活化石,它们静静地诉说着往昔的辉煌与沧桑,引人驻足沉思。

继续前行,不久便来到了建瓯的文化地标——建瓯文庙。建瓯文庙原为“建宁府文庙”始建于宋宝元年间,也是福建文脉的源头。这座庄严肃穆的古建筑,以其古朴典雅的姿态屹立于老街一隅,每年吸引着无数游客与当地居民前来瞻仰。文庙不仅是儒家文化的圣地,更是建瓯深厚文化底蕴的象征。在这里,人们可以感受到儒家思想的博大精深,也能体会到建瓯人民对传统文化的尊重与传承。

除了文庙之外,铁井栏周边还隐藏着许多不为人知的秘境。那些看似不起眼的小巷深处,往往藏着古老的宅院与珍贵的古迹。这些地方如同历史的宝藏,等待着有心人的探索与发现。正如当地百姓所言:“一条铁井栏,半部建州史。”这条老街不仅见证了建瓯的兴衰变迁,更承载了无数人的记忆与情感。

当然,来到建瓯怎能不品尝一番当地的美食呢?在铁井栏附近的小吃街上,各式各样的地道小吃琳琅满目。豆浆粉的醇厚、熏鸭的香脆、光饼的酥脆……这些美食不仅满足了味蕾的享受,更让人感受到了建瓯这座城市的烟火气与人情味。品尝着这些小吃,实践队员们仿佛与建瓯人民的心灵有了一次亲密的接触。

当然,来到建瓯怎能不品尝一番当地的美食呢?在铁井栏附近的小吃街上,各式各样的地道小吃琳琅满目。豆浆粉的醇厚、熏鸭的香脆、光饼的酥脆……这些美食不仅满足了味蕾的享受,更让人感受到了建瓯这座城市的烟火气与人情味。品尝着这些小吃,实践队员们仿佛与建瓯人民的心灵有了一次亲密的接触。此次铁井栏之行,实践队员们不仅领略了建瓯古城的文化魅力与历史底蕴,更深刻地体会到了这座城市独特的韵味与风情。这里没有华丽的辞藻与刻意的修饰,只有真实的生活场景与深厚的文化底蕴。在这里,他们感受到了建瓯人民的勤劳与智慧以及对传统文化的坚守与传承。而铁井栏这条老街也如同一位慈祥的老者般静静地守候在这里,继续书写着建瓯的历史与未来。

作者:福建农林大学风景园林与艺术学院“寻脉凤乡”乡村振兴实践队 来源:多彩大学生网

- 滁州学院:青春助力乡村振兴,暑期“三下乡”走进顶汊新区

- 汊河镇位于苏皖省际毗邻区,在长三角一体化高质量发展中展现出一定的优势。其地理位置优越,为区域合作和资源共享提供了便利条件,同时

- 07-19

- 三下乡活动点亮非遗之光,精彩布展传承文化瑰宝

- 2024 年 7 月 18日,星期四,在崇文中学,一场充满活力与文化魅力的三下乡非遗布展活动盛大开幕。本次活动旨在深入挖掘和传承非物质文

- 07-19

- 穿越千年的闽北风情——古建州

- 07-19

- 爱满妇幼,筑梦成长——安工大学子的暖心之旅

- 07-19

- 民族万花筒:共绘团结交融新篇章

- (通讯员 张明 朱轶 杨淋淋)为增强民族认同感与自豪感,促进文化交流与融合,7月18日下午,湖南第一师范学院外国语学院“红籽同心 文

- 07-19

- 线上线下齐绽放,民族团结文艺汇演精彩纷呈

- (通讯员 张明 朱轶 杨淋淋)为深入贯彻民族团结进步政策,弘扬中华民族优秀传统文化,7月16日晚,湖南第一师范学院外国语学院“红籽同

- 07-19

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台