志愿纪实:青春筑梦志愿服务队于通城五里镇治全村开展特色课程之手工绘画

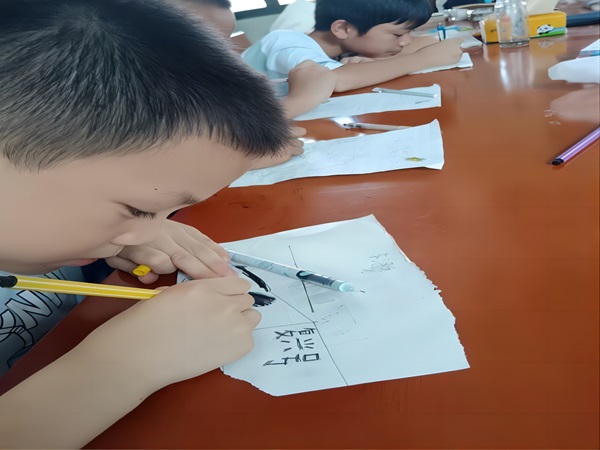

2024年7月12日,武昌理工学院“青春筑梦”通城志愿服务队的志愿者在湖北省咸宁市通城县五里镇治全村村民委员会会议室中引领学生将个人的日常生活体验通过绘画形式予以记录。本次活动以“童心点亮艺术,手绘美丽乡村”为主题,旨在通过艺术创作展现乡村之美。

手工绘画活动不仅有助于提升学生的手眼协调能力和精细动作技能,而且能够有效激发其创造力,增强观察力和提升审美水平。在绘画过程中,学生得以自由地展现个人想法与情感,进而培养耐心与专注力。此外,作为一种轻松愉悦的学习方式,手工绘画对于学生更好地吸收和理解课堂知识,以及加强记忆,亦发挥着积极作用。

课堂上,学生们积极参与,对绘画表现出浓厚的兴趣。本次课程大致分为三个环节:首先,引入环节志愿者小老师介绍绘画主题并在黑板上进行了示范绘画,然后,实践操作环节孩子们动手绘制各自生活中的场景或人物,最后,互动环节孩子们相互展示作品,彼此给予建议,并与小老师们一起合影留念。

在此活动中,孩子们沉浸在色彩的世界里,用心描绘着一幅幅生动活泼的画作。他们用稚嫩的小手,将绿意盎然的田野、错落有致的农家庭院、蜿蜒曲折的小溪巧妙地融合于画面之中,这不仅展现了乡村的自然美和田园风光,也表达了对乡村生活的热爱和对大自然的好奇与敬畏。每一幅画作都是孩子们对乡村生活美好记忆的珍贵记录。孩子们在画作中同样描绘了高铁和火箭,不但体现了他们对现代科技的向往和好奇,而且与时代变迁有着密切的关系。随着科技教育的普及,孩子们对高铁和火箭等现代科技有了更深入的了解,这些知识通过绘画得到了表达,是文化自信的一种体现。支教队还结合实际,为孩子们辅导暑假作业,解疑答惑,开展特色课程,激发学习兴趣,培养团队合作能力,提供情感支持。

课堂的最后,志愿者小老师鼓励学生勇于发表个人见解。学生们认为绘画是一种集体协作的活动,他们在与同伴共同创作、交流想法和创新思维的过程中感受到了乐趣。这一现象为志愿者小老师带来了深刻的启示:孩子们不仅对艺术创作充满热情,而且对社交互动及团队协作表现出了本能的向往。因此,小老师应当营造一个开放且包容的学习氛围,为孩子们提供共同作业、分享及展示作品的机会,这样做有助于提升他们的自信心和表达欲望,进而促进其社交技能、团队合作能力及创造力的全面发展,为孩子们未来的学习和生活奠定坚实的基石。

课堂教学过程中,教师应当合理运用多媒体教学手段,防止对其产生过度依赖。尽管多媒体教学能够有效丰富教学内容,倘若使用不当,可能会使学生忽视教科书内容和教师的讲解,进而形成对多媒体的依赖性。在治全村这样缺乏多媒体教学资源的地区,担任教学任务的志愿者教师们回归传统教学方法,通过生动形象的语言描述、实物展示以及黑板演示等手段传授知识。他们借助图画辅助教学,激发学生的参与热情。在没有多媒体辅助的课堂环境中,这些志愿者教师更加重视与学生的互动交流,细致观察每位学生的学习状态,并根据学生的个体差异及时提供针对性的指导与鼓励。通过故事讲述、互动游戏以及黑板板书等多种教学策略,他们使得课堂氛围活跃而有趣,让学生们在轻松愉悦的环境中吸收知识,体验学习的乐趣。

通过本次活动的开展,孩子们得以自由地构建属于个人的想象世界,在色彩、形状与构图的多维空间中尽情探索无限的可能性。此过程不仅有助于提升他们的实践操作能力和创新创造力,同时也促进了他们对于自身情绪的理解与调适。作品的完成能够显著增强孩子们的自信心,使他们感受到自身的价值所在。此外,志愿者教师通过此次活动更深入地理解了儿童的心理特征和需求,这对他们个人的成长及未来的职业发展均具有积极影响。在此次支教活动中,支教团队为乡村儿童精心设计了涵盖创意绘画在内的多元化课程体系,这些课程不仅填补了乡村小学艺术教育的空白,也为孩子们的校园生活增添了色彩,激发了他们对未来的憧憬与梦想。

- 乡村振兴齐发展,筑梦沃野展新颜

- 09-06

- 河海大学助老实践团联合心苑社工 共同开展实地服务与调研活动

- 暑期三下乡活动开展以来,心苑社会服务中心与河海大学“老有所依,爱暖夕阳”南京公益服务实践团一起,积极深入乡村、敬老院开展了一系

- 09-06

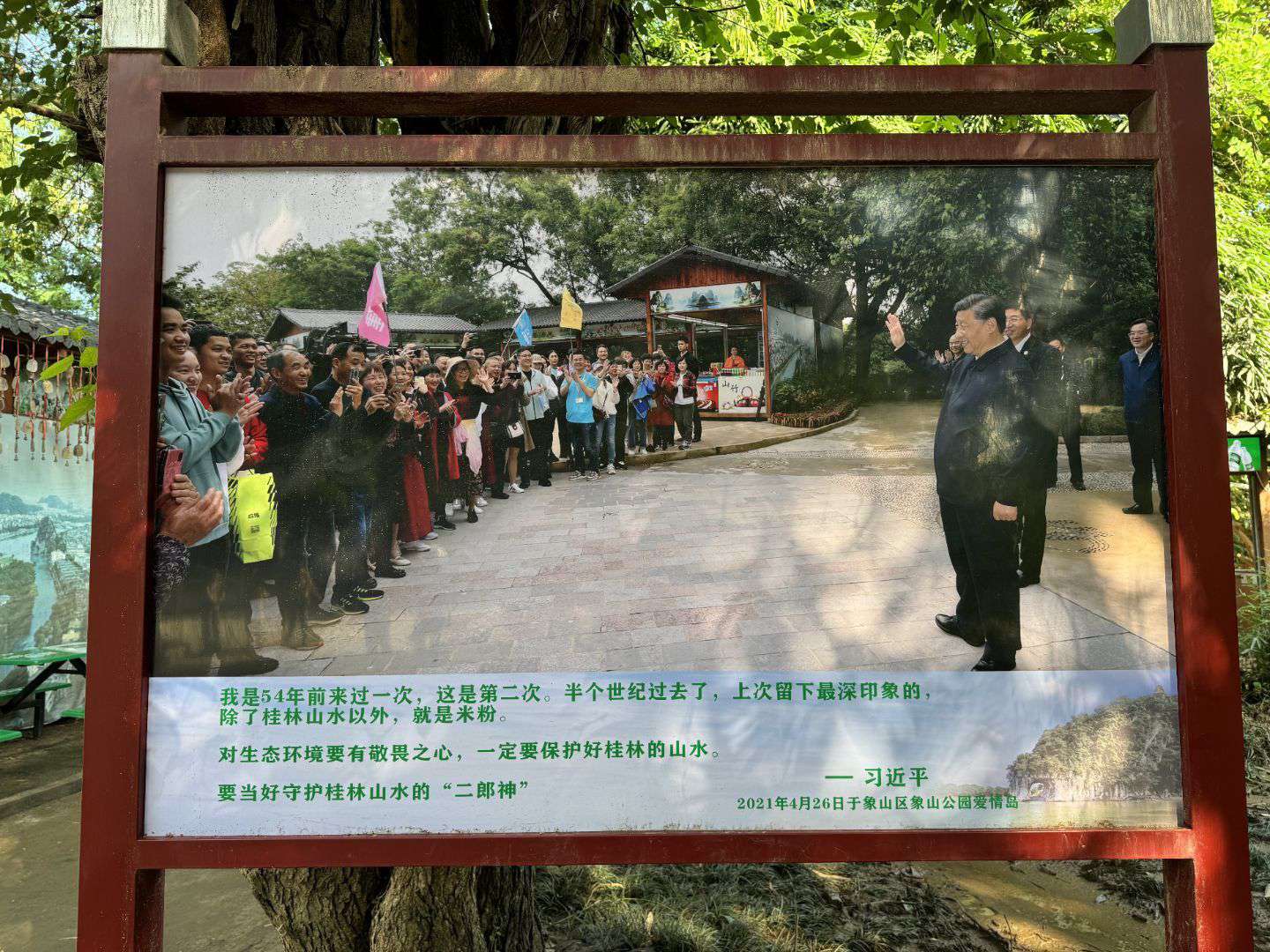

- 桂航学子三下乡:以青春力量守护漓江最美“生态绿”

- 为深入学习贯彻习近平生态文明思想,守护好漓江最美“生态绿”,桂林航天工业学院漓江生态文明建设实践团队在指导老师李孟星与尹诗雯的

- 09-06

- 宁财学子“三下乡”:寓教于乐,支教进行时

- 09-05

- 银年悦动,以促康体

- 09-05

- 湛江科技学院追光筑梦实践团:助学宏图绘,红色血脉汇郁南!

- 本文主要讲述湛江科技学院追光筑梦实践团深入探究郁南市丰富的红色文化资源,学习先辈的优秀革命精神和体会生活的来之不易,赓续红色血

- 09-05

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台