沙丘变绿地,贫困帽已摘

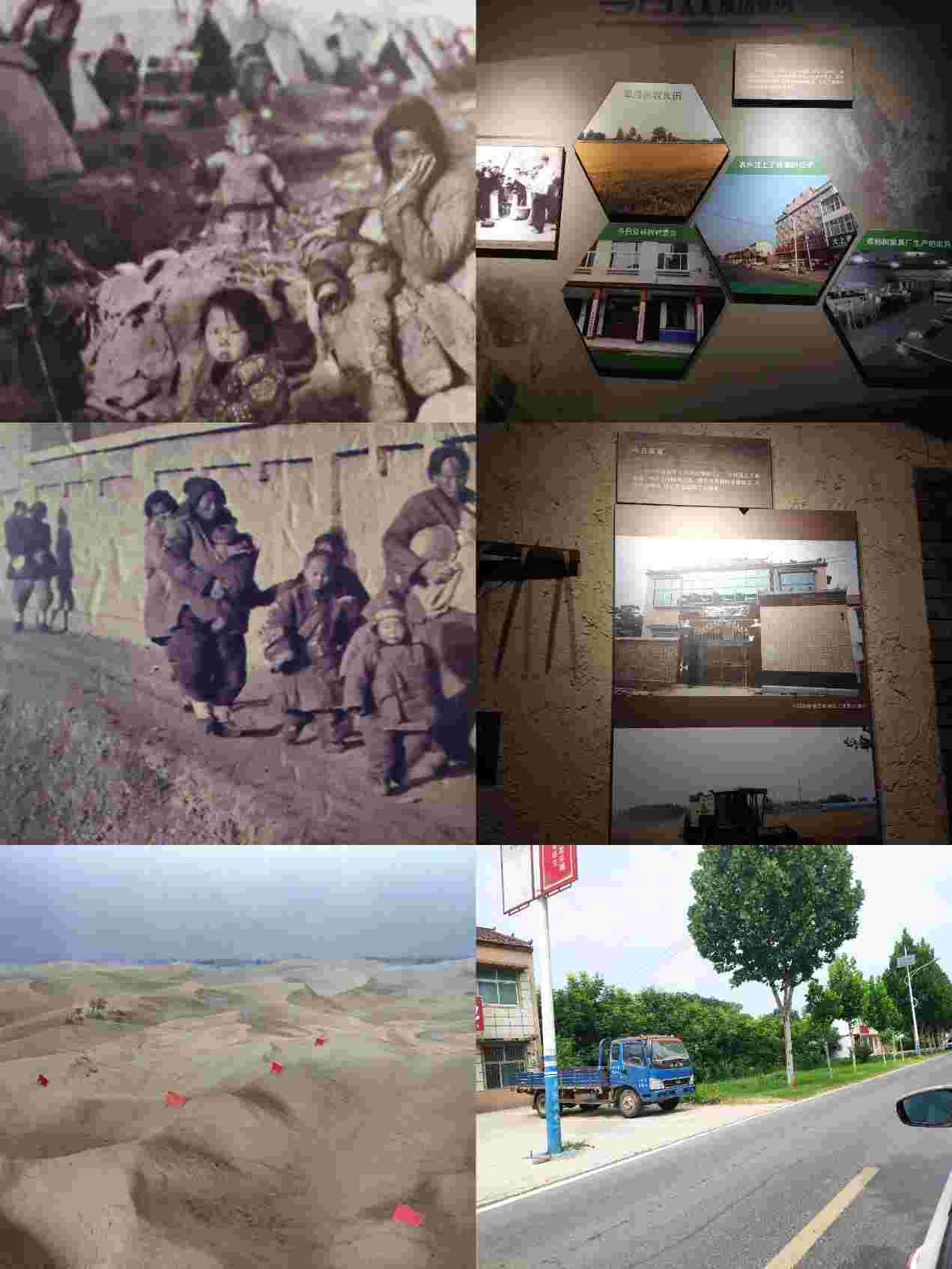

资料显示,兰考县是九曲黄河的最后一道弯,在截至1949年的2500多年中,黄河下游堤防决口高达1590多次,改道26次。由于地理原因,兰考县曾是典型的风沙盐碱地。1962年,风沙、洪涝、盐碱……集中爆发在兰考。这一年,全县粮食产量下降到历史最低水平,36万人中有10万人外出逃荒。这个时候,“人民的公仆”焦裕禄书记来到了兰考,成了兰考人民的救星。

焦书记带领除“三害”(风沙、内涝、盐碱)工作队,查风口、追风源,寻找治沙办法。他坚持一切为了群众,一切依靠群众的群众路线,坚持“从群众中来,到群众中去”的工作方法,在这里深入农户调查研究,召开座谈会,问计于民。受张庄村民魏铎彬翻淤固坟的启示,发明了“贴膏药”(翻淤压沙)、“扎针”(种草植树固沙)的治沙办法,从实践中总结了“造林固沙、百年大计;育草封沙、当年见效;翻淤压沙、立竿见影,三管齐下,才能根治风沙的危害”的三条治沙经验,组织群众在此翻淤压沙,并在这里召开治沙现场会,向全县推广治沙经验。治理沙害为兰考的脱贫奠定了坚实基础。

沙丘变绿地,兰考变美丽

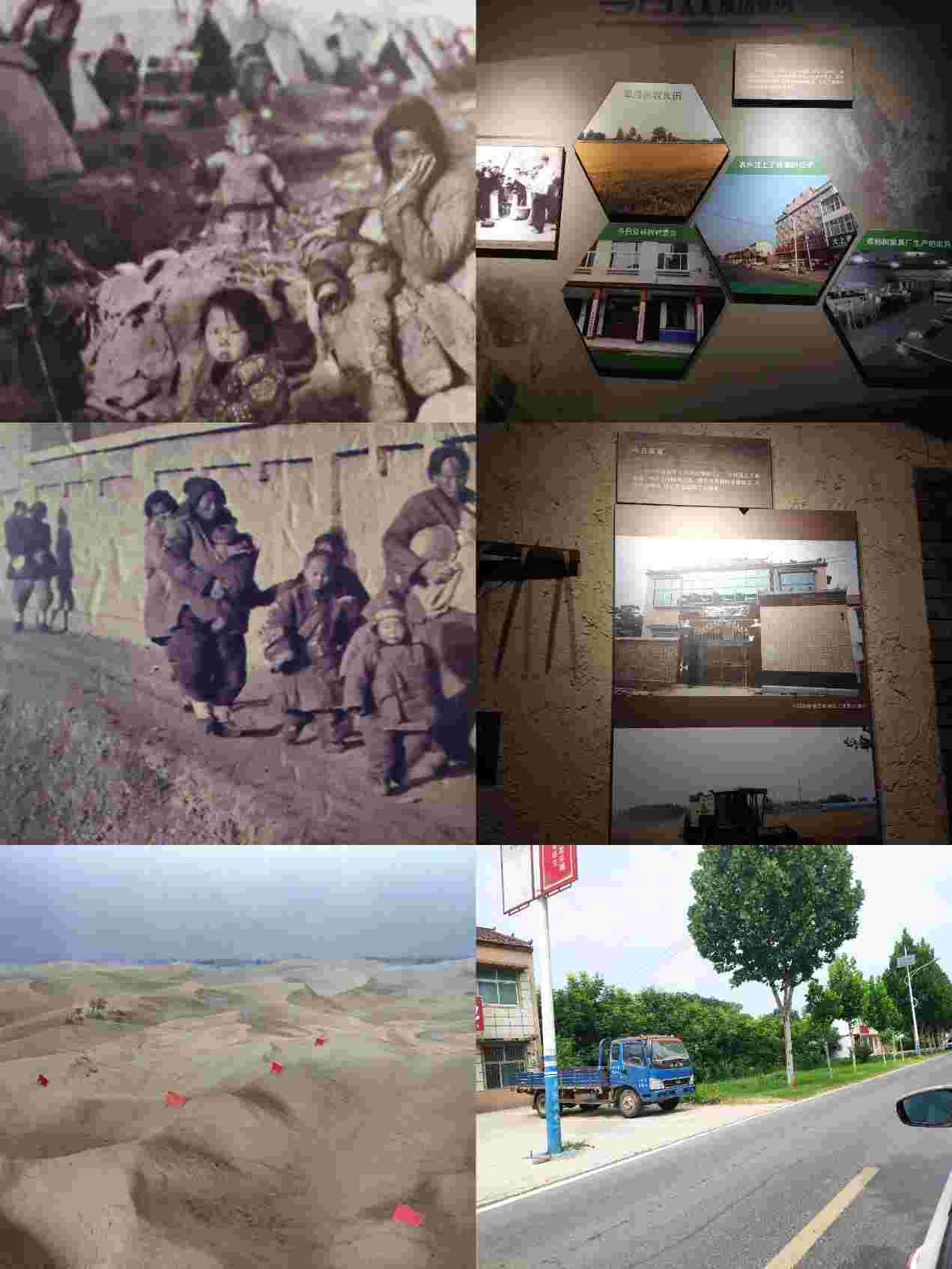

在出租车上,实践团成员看着沿途的风景,眼前一亮。队员们惊喜地发现,在焦裕禄精神的影响下,兰考群众致力于绿化。现如今,兰考的绿化覆盖率达到32.9%。这里的沙丘成了槐林,周围的沙地变成了良田,昔日的大风口变成了大粮仓,当年贫瘠的土地上已建成了现代化农场。水系清澈见底,泡桐树宽大的叶子迎风招展;穿越复兴门大桥,来到泡桐树森林公园腹地,鸟鸣阵阵、夹竹桃开得正艳;乡间地里,花生苗正沐浴着夏季的充足阳光,农桐间作,互相呼应。在车上,队员们对出租车师傅进行了采访,师傅的脸上自始至终洋溢着幸福的笑容。实践队队员从师傅口中得知,如今就连兰考县村民去田间地里的路都是柏油路,道路两边风景宜人,一道道树木筑起了坚固的“防沙墙”。路旁房屋俨然,整齐划一,而且墙面美化的费用都是政府承担,村民不用花费一分钱。

焦书记带领除“三害”(风沙、内涝、盐碱)工作队,查风口、追风源,寻找治沙办法。他坚持一切为了群众,一切依靠群众的群众路线,坚持“从群众中来,到群众中去”的工作方法,在这里深入农户调查研究,召开座谈会,问计于民。受张庄村民魏铎彬翻淤固坟的启示,发明了“贴膏药”(翻淤压沙)、“扎针”(种草植树固沙)的治沙办法,从实践中总结了“造林固沙、百年大计;育草封沙、当年见效;翻淤压沙、立竿见影,三管齐下,才能根治风沙的危害”的三条治沙经验,组织群众在此翻淤压沙,并在这里召开治沙现场会,向全县推广治沙经验。治理沙害为兰考的脱贫奠定了坚实基础。

沙丘变绿地,兰考变美丽

在出租车上,实践团成员看着沿途的风景,眼前一亮。队员们惊喜地发现,在焦裕禄精神的影响下,兰考群众致力于绿化。现如今,兰考的绿化覆盖率达到32.9%。这里的沙丘成了槐林,周围的沙地变成了良田,昔日的大风口变成了大粮仓,当年贫瘠的土地上已建成了现代化农场。水系清澈见底,泡桐树宽大的叶子迎风招展;穿越复兴门大桥,来到泡桐树森林公园腹地,鸟鸣阵阵、夹竹桃开得正艳;乡间地里,花生苗正沐浴着夏季的充足阳光,农桐间作,互相呼应。在车上,队员们对出租车师傅进行了采访,师傅的脸上自始至终洋溢着幸福的笑容。实践队队员从师傅口中得知,如今就连兰考县村民去田间地里的路都是柏油路,道路两边风景宜人,一道道树木筑起了坚固的“防沙墙”。路旁房屋俨然,整齐划一,而且墙面美化的费用都是政府承担,村民不用花费一分钱。

时间:2022-08-27 作者:封中原 来源:社会实践内容 关注:

- 二七双塔今犹在,英烈精神永流传

- 2022年8月18日,中国矿业大学“梦中国”暑期社会实践团前往郑州二七纪念塔。实践团成员参观二七纪念塔,以此,传承红色基因,缅怀革命

- 08-27

- 兰州市“黄河清”实践团8月14日通讯稿

- 08-27

- 沙丘变绿地,贫困帽已摘

- 2022年是焦裕禄书记诞辰100周年,同时又是兰考县摘掉“贫困帽”5周年。为对兰考摘帽之后的状况有更加深入的了解,中国矿业大学“梦中国

- 08-27

- 郑大学子三下乡:重温红色记忆,凝练新一代红色精神!

- 在河南三门峡和信阳这片热土上,曾有无数中华儿女在党的领导下救亡图存,书写了一个个鲜活的红色革命故事。信阳大别山精神被党中央纳入

- 08-27

- 立足家乡特色产业,探寻三产融合路径--大学生“返家乡”社会

- 为助力巩固脱贫攻坚成果,积极投身乡村振兴战略,以实际行动迎接党的二十大召开,来自合肥工业大学、江西师范大学、赣南医学院、赣州师

- 08-27

- 走进鲁甸之乡,探索马铃薯致富之路

- 中国石油大学(华东)学子三下乡鲁甸行社会实践

- 08-27

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534