多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

蜀光映竹乡,支教润新芽

- 发布时间:2025-09-03 阅读:

- 来源:撰稿/ 李姿颖 图片/中国矿业大学(北京)化学环学院“蜀光新芽”社会实践团队

七月的四川省大竹县,暑气正浓,中国矿业大学(北京)化学环学院“蜀光新芽”社会实践团的7名队员,带着精心准备的课程与满腔的热忱,走进四川省大竹县月华镇。自2025年7月25日,在为期14天的支教时光里,他们以知识为笔、以关爱为墨,为60名困境儿童勾勒出大山之外的世界,也在乡村教育的实践中,书写了属于青年学子的责任与担当。

团队精心设计了“3+2+1”的支教架构。“3”是指基础课程、特色课程与素质课程,旨在扩展孩子们的知识面,推进全面发展;“2”则是在实践中走好访,调好研,精准把握实际情况,为缓解乡村教育落后的问题提出切实可行的方案。而“1”则是联动全国各地的志愿者的力量,搭建一对一的通信渠道,不仅扩大了活动的影响力,还有效给与孩子们温暖与陪伴,让更多的人参与进来,共绘“走出大山,看向世界”的美好图景。

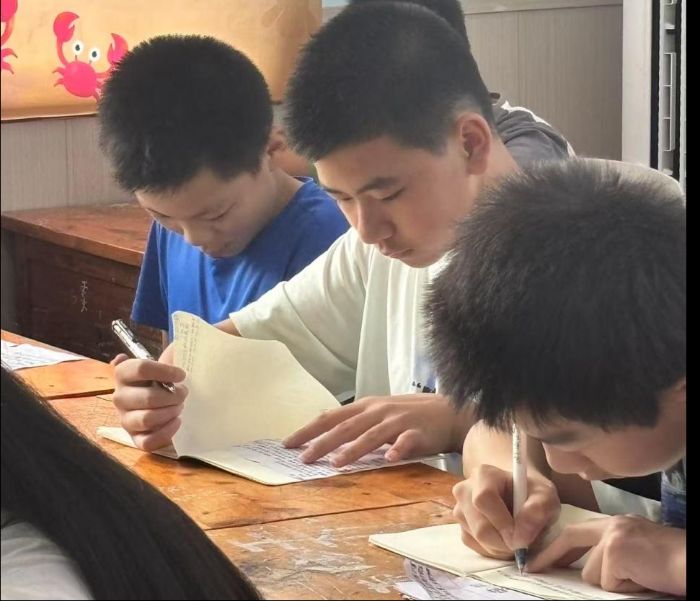

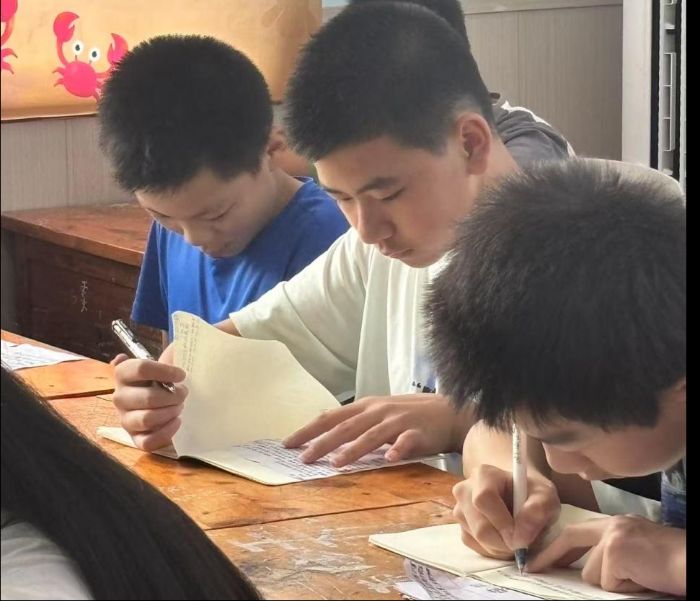

靶向破题,让课堂充满“新活力“。作为依托中国矿业大学(北京)--这所以能源为特色的高校,由化学与环境工程学院组成的社会实践团,他们注重发挥碳中和等特色专业方向,以青年人的目光紧紧跟随时代发展步伐,抓住当下的重要科技发展方向,精准对接当地教育的“信息差”与素质教育资源缺口,让大学生身份与专业优势成为支教课堂的加分项。“原来“二氧化碳还能像“存粮食”一样储存起来?”,在《走进碳中和》的特色课堂上,孩子们面对着碳储存装置的演示图发出阵阵惊叹。在基础课业辅导中,队员们化身“小老师”,一对一帮孩子攻克暑假作业难题,还开设“英语角”,通过趣味对话、英文儿歌等形式,让原本腼腆的孩子敢说、爱说;他们还带领孩子们“云游”大学校园,填补他们对高等教育的认知空白;课余开展的艺体与科技课程更成为“爆款”,体育游园会的“两人三足”“珠行万里”游戏、手工课上拼装的飞机模型、全息投影仪模型、美术课上制作的漆扇、绘制的象形文字,孩子们在学中玩,在玩中学。“这是我经历的最好的一次夏令营,我很喜欢“珠行万里”活动,很刺激很有趣,还结交了很多好朋友。”,初一的小杰对夏令营的工作人员说。

走访调研,让帮扶“精准滴灌”。实践团深入月华镇、庙坝镇的山区,共计走访了35户困境儿童家庭。崎岖山路上,队员们扛着装有书包、跳绳、绘画工具的爱心物资,徒步数公里送到孩子家中。家访中,他们不仅了解了乡村教育的发展现状,还向家长普及大学教育的重要性,帮家长与孩子搭建起“认知桥梁”。实践团还走进中国醪糟文化博物馆,探寻当地“非遗”醪糟的制作工艺,并将醪糟文化融入课堂,让孩子们感受家乡文化的魅力,也为“当地产业助力乡村振兴提供青年视角。

温情搭桥,让关爱传递“无距离”。“亲爱的大学生姐姐,我好想快快长大,和你见面”。在“时空信箱”活动中,孩子稚嫩的话语让队员们动容。为了填补留守儿童的情感空缺,实践团联动25位来自全国各地的大学生志愿者,搭建起“一对一”书信交流通道。孩子们在信中分享夏令营的趣事、成长的烦恼,志愿者则用温暖的文字答疑解惑、传递鼓励。有的孩子在信中困惑“怎么和其他人交朋友”,志愿者结合自身经历给出建议;有的小朋友在信中提问“怎么提高英语水平”,大学生们充分给出自己的学习方法;有的孩子好奇“大学是如何上课的”,队员们特意挑选校园生活照片随信附上,让关爱跨越山海,勾勒大山之外的模样。

青春蜕变,在实践中收获“真成长”从初次站讲台的紧张,到熟练掌控课堂节奏;从不知如何与孩子沟通,到能精准捕捉娃儿们的需求,队员们在实践中快速成长。“第一次走访时,常常因为听不懂方言而闹笑话。”来自沈阳的队员宇晨回忆到。除了语言沟通不便之外,团队在实践过程中还遇到了很多阻碍实践继续进行的时刻,一路走来,他们始终互相扶持,积极寻找解决办法,以团队智慧巧妙化解困难,收获到了最美好的青春友情和最珍贵的实践经验。

“临走的时候,孩子把亲手做的书签塞给我,说‘老师谢谢您’时,我突然明白,支教不是我们单向给予,而是和孩子互相治愈。”队员媛媛在实践日记中写道。14天里,队员们不仅收获了孩子的信任与喜爱,更对乡村教育有了深刻认知。他们看到孩子每天走1小时山路上学的坚持,感受到家长对孩子教育的期盼,也更加坚定了“用青春助力乡村教育”的决心。

如今,这场支教已画上句号,但关于爱的故事仍在延续。“衷心感谢中国矿业大学(北京)的同学们!你们为期14天的爱心夏令营,为我县困境儿童带来了知识、欢乐与温暖陪伴。这份真诚奉献,我们铭记于心!”在结营时,团队收到了未保中心主任以及全体工作人员的一致好评。队员们纷纷表示,未来将持续关注大竹县儿童成长,把支教的收获转化为助力乡村振兴的青春力量。

“用一朵云推动另一朵云,用一个灵魂唤醒另一个灵魂。”“蜀光新芽”的队员们用行动诠释着这句话。“蜀光”虽微,足以照亮前行之路;“新芽”虽小,终将长成参天大树。那些在孩子们心中种下的梦想种子,终将在知识的浇灌下,长成参天大树;而这段扎根乡村的实践经历,也将成为青年学子人生中最珍贵的“成长勋章”。

团队精心设计了“3+2+1”的支教架构。“3”是指基础课程、特色课程与素质课程,旨在扩展孩子们的知识面,推进全面发展;“2”则是在实践中走好访,调好研,精准把握实际情况,为缓解乡村教育落后的问题提出切实可行的方案。而“1”则是联动全国各地的志愿者的力量,搭建一对一的通信渠道,不仅扩大了活动的影响力,还有效给与孩子们温暖与陪伴,让更多的人参与进来,共绘“走出大山,看向世界”的美好图景。

靶向破题,让课堂充满“新活力“。作为依托中国矿业大学(北京)--这所以能源为特色的高校,由化学与环境工程学院组成的社会实践团,他们注重发挥碳中和等特色专业方向,以青年人的目光紧紧跟随时代发展步伐,抓住当下的重要科技发展方向,精准对接当地教育的“信息差”与素质教育资源缺口,让大学生身份与专业优势成为支教课堂的加分项。“原来“二氧化碳还能像“存粮食”一样储存起来?”,在《走进碳中和》的特色课堂上,孩子们面对着碳储存装置的演示图发出阵阵惊叹。在基础课业辅导中,队员们化身“小老师”,一对一帮孩子攻克暑假作业难题,还开设“英语角”,通过趣味对话、英文儿歌等形式,让原本腼腆的孩子敢说、爱说;他们还带领孩子们“云游”大学校园,填补他们对高等教育的认知空白;课余开展的艺体与科技课程更成为“爆款”,体育游园会的“两人三足”“珠行万里”游戏、手工课上拼装的飞机模型、全息投影仪模型、美术课上制作的漆扇、绘制的象形文字,孩子们在学中玩,在玩中学。“这是我经历的最好的一次夏令营,我很喜欢“珠行万里”活动,很刺激很有趣,还结交了很多好朋友。”,初一的小杰对夏令营的工作人员说。

走访调研,让帮扶“精准滴灌”。实践团深入月华镇、庙坝镇的山区,共计走访了35户困境儿童家庭。崎岖山路上,队员们扛着装有书包、跳绳、绘画工具的爱心物资,徒步数公里送到孩子家中。家访中,他们不仅了解了乡村教育的发展现状,还向家长普及大学教育的重要性,帮家长与孩子搭建起“认知桥梁”。实践团还走进中国醪糟文化博物馆,探寻当地“非遗”醪糟的制作工艺,并将醪糟文化融入课堂,让孩子们感受家乡文化的魅力,也为“当地产业助力乡村振兴提供青年视角。

温情搭桥,让关爱传递“无距离”。“亲爱的大学生姐姐,我好想快快长大,和你见面”。在“时空信箱”活动中,孩子稚嫩的话语让队员们动容。为了填补留守儿童的情感空缺,实践团联动25位来自全国各地的大学生志愿者,搭建起“一对一”书信交流通道。孩子们在信中分享夏令营的趣事、成长的烦恼,志愿者则用温暖的文字答疑解惑、传递鼓励。有的孩子在信中困惑“怎么和其他人交朋友”,志愿者结合自身经历给出建议;有的小朋友在信中提问“怎么提高英语水平”,大学生们充分给出自己的学习方法;有的孩子好奇“大学是如何上课的”,队员们特意挑选校园生活照片随信附上,让关爱跨越山海,勾勒大山之外的模样。

青春蜕变,在实践中收获“真成长”从初次站讲台的紧张,到熟练掌控课堂节奏;从不知如何与孩子沟通,到能精准捕捉娃儿们的需求,队员们在实践中快速成长。“第一次走访时,常常因为听不懂方言而闹笑话。”来自沈阳的队员宇晨回忆到。除了语言沟通不便之外,团队在实践过程中还遇到了很多阻碍实践继续进行的时刻,一路走来,他们始终互相扶持,积极寻找解决办法,以团队智慧巧妙化解困难,收获到了最美好的青春友情和最珍贵的实践经验。

“临走的时候,孩子把亲手做的书签塞给我,说‘老师谢谢您’时,我突然明白,支教不是我们单向给予,而是和孩子互相治愈。”队员媛媛在实践日记中写道。14天里,队员们不仅收获了孩子的信任与喜爱,更对乡村教育有了深刻认知。他们看到孩子每天走1小时山路上学的坚持,感受到家长对孩子教育的期盼,也更加坚定了“用青春助力乡村教育”的决心。

如今,这场支教已画上句号,但关于爱的故事仍在延续。“衷心感谢中国矿业大学(北京)的同学们!你们为期14天的爱心夏令营,为我县困境儿童带来了知识、欢乐与温暖陪伴。这份真诚奉献,我们铭记于心!”在结营时,团队收到了未保中心主任以及全体工作人员的一致好评。队员们纷纷表示,未来将持续关注大竹县儿童成长,把支教的收获转化为助力乡村振兴的青春力量。

“用一朵云推动另一朵云,用一个灵魂唤醒另一个灵魂。”“蜀光新芽”的队员们用行动诠释着这句话。“蜀光”虽微,足以照亮前行之路;“新芽”虽小,终将长成参天大树。那些在孩子们心中种下的梦想种子,终将在知识的浇灌下,长成参天大树;而这段扎根乡村的实践经历,也将成为青年学子人生中最珍贵的“成长勋章”。

社会实践内容推荐

- 第十七届气象防灾减灾中国行——双流志愿在行动

- 2025-09-04

- 蜀光映竹乡,支教润新芽

- 2025-09-03

- 山东大学“育见仲夏,荷你同行”支教服务队开展“笔墨绘传承,童心筑文化”主题支教活动

- 2025-09-03

- 一泓清水 永续北上:中南财经政法大学实践队赴引江济汉工程核心段开展实践调研

- 2025-09-03

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台