核雕传承绽芳华 非遗文化续新篇 ——江苏师大调研团专访核雕大师许忠英

- 发布时间:2025-08-17 阅读:

- 来源:多彩大学生网

2025年7月12日,姑苏城正逢盛夏,热浪席卷大地,却丝毫没有消减江苏师范大学传媒与影视学院“绣语雕心”非遗文化调研团成员们对非遗文化探索的热情。为深入了解非遗文化的传承现状,探寻传统技艺——“核雕”在当代的发展路径,团队成员们一同奔赴苏州市吴中区光福镇福东路。这里是核雕艺术的沃土,更是著名核雕工艺传承者许忠英老师,深耕五十余载的地方。此次前行,我们怀揣着对核雕技艺的好奇与崇敬,渴望与许忠英老师展开一场深度对话,汲取非遗文化传承的宝贵经验。

五十余年坚守,核雕世界里的匠心守望者

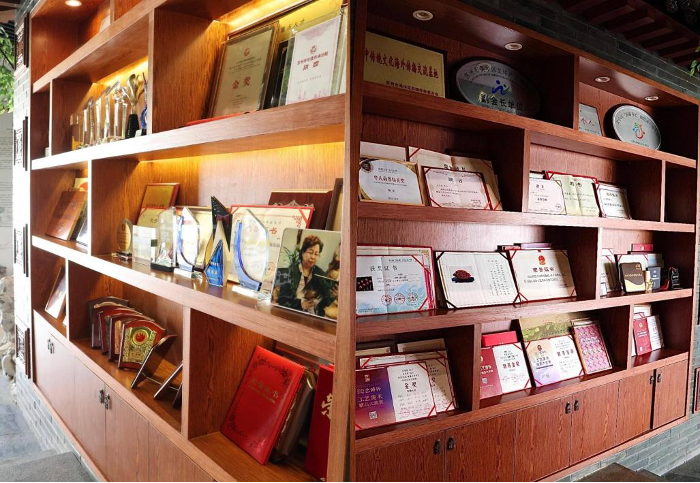

初见许忠英老师,她身着素雅的中式服装,手中正拿着一枚橄榄核细细端详,神情专注而平和。工作室里,陈列着各式核雕作品,从古朴典雅的传统题材到融入时代元素的创新之作,琳琅满目,每一件都散发着独特的艺术气息。两个高高的展柜上,摆放的多幅荣誉证书和奖牌奖杯,无声地诉说着她在核雕领域取得的卓越成就。许忠英老师是一名研究员级高级工艺美术师、正高级乡村振兴技艺师、全国巾帼建工标兵,也是中国民间文艺最高奖“山花奖”得主、江苏省“三八”红旗手,以及非物质文化遗产光福核雕代表性传承人。这些沉甸甸的荣誉,是对她五十余年坚守核雕工艺的最佳见证。

许忠英老师17岁时与核雕结缘。1973年,她进入光福工艺雕刻厂,师从舟山核雕名家钟元火。当时的车间只有四个人,后来才慢慢发展起来,而许老师这一待,就是八年。自己开始研究核雕的那几年,许老师四处奔走,参加各种展销会,让更多人知道、了解她的作品。许忠英老师笑盈盈地回忆着,眼中闪烁着对过往岁月的怀念与执着。五十多年来,她每天清晨便来到工作室,一坐就是十几个小时,日复一日,年复一年,刻刀在她手中仿佛有了生命,与核果碰撞出美妙的艺术火花。

方寸核果间,雕刻时代与文化的印记

交流中,许忠英老师将自己的精美作品一一展示给调研团成员,耐心讲解这些作品的创作灵感与雕刻技巧。《十二月花神》是她的代表作之一,当这件作品被小心翼翼地从玻璃柜中取出时,成员们纷纷惊叹不已。核果的纹理被巧妙地融入作品中,花瓣的细腻层次刻画得极为精准。正是这份精益求精的态度,让《十二月花神》在2011年一举斩获中国民间文艺最高奖——山花奖。

“这个是《十八罗汉舟》,在2011年的时候,搭载神舟八号飞船进入太空”,许忠英老师的话语中带着一丝自豪,这件作品不仅是她个人的骄傲,更是核雕艺术在太空里留下足迹、走向更广阔舞台的见证。

此外,《运河盛景》以细腻的笔触描绘了运河两岸的繁华景象,船只往来穿梭,百姓安居乐业,仿佛一幅流动的历史画卷;《红军横渡长江》则再现了革命先烈的英勇身姿,传递出强烈的爱国主义情怀;《四大名著》系列将经典文学中的人物与故事浓缩于核果之上,让读者在欣赏核雕艺术的同时,重温文学经典;而曾登上央视“一锤定音”栏目的《十八罗汉》,更是将罗汉的威严与慈悲刻画得入木三分,展现了许忠英老师深厚的艺术功底。

机械化浪潮下,手工核雕的不可替代之魂

在当今数字化时代,机械化生产日益普及,不少传统手工艺面临着冲击。当被问及如何看待这一现象时,许忠英老师语气坚定地说:“机械化可以批量生产,但永远无法替代手工核雕的灵魂。”她解释道,手工核雕不仅仅是一门技艺,更是创作者情感与思想的表达。每一位匠人在雕刻时,都会将自己的灵感、想法甚至当时的心境融入作品中,这些是机器无法复制的。“一件好的手工核雕作品,凝聚着匠人的时间与心血,它的每一个细节都独一无二,有着温度和生命力。”许忠英老师认为,职业化的创作态度和对作品精美的极致追求,是手工核雕在当代依然具有强大生命力的关键。

指尖的雕刻,感受非遗传承的艰辛与价值

采访结束后,许忠英老师特意为团队成员安排了一场别开生面的“核雕体验”实践小活动。核雕工作室的老师为我们每个人准备了橄榄核、刻刀等工具,并亲自示范了基本的雕刻手法。成员们跃跃欲试,拿起刻刀小心翼翼地在核果上刻画,然而看似简单的线条,实际操作起来却困难重重。有的成员因为用力过猛,刻坏了核果;有的成员因为手法生疏,线条歪歪扭扭。工作室的老师在一旁耐心指导,不时纠正大家的姿势,讲解雕刻的技巧。

经过一个多小时的实践,虽然成员们的作品略显粗糙,但每个人都深刻体会到了核雕工艺的细致入微。“原来在这么小的核果上雕刻,需要如此精准的控制力和专注力,稍有不慎就会前功尽弃。” 调研成员胡静怡感慨道。通过这次实践,大家不仅感受到了核雕技艺的难度,更被许忠英老师“几十年如一日”坚守核雕工艺传承的精神深深折服,真切地体悟到非遗传承背后的艰辛与不易,也更加明白了传承非遗文化的必要性。

坚守与创新,让非遗文化走向世界

谈及对非遗传承的期望,许忠英老师眼中充满了憧憬。她希望我国的非遗文化传承者们能够勇于创新,在坚守传统的基础上,不断融入时代元素,创作出更多具有创新性的作品,让中国的非遗文化走出国门、走向世界,让更多人了解中国传统技艺的魅力。同时,她也表示自己会将更多的精力投入到培养下一代传承者的工作中,毫无保留地传授自己的技艺和经验,延续工匠精神,为祖国的文化事业发展壮大贡献自己的一份力量。

针对新时代年轻人在传承非遗过程中时常出现的迷茫困境,许忠英老师语重心长地说:“非遗传承是一条漫长而艰辛的道路,年轻一代传承人要戒骄戒躁,沉下心来多学习、多思考、多实践。要深入了解传统文化的内涵,不断提升自己的雕刻技艺,只有这样,才能让传统技艺在新时代焕发出新的活力。”

此次江苏师范大学“绣语雕心”非遗文化调研团与许忠英老师的交流学习,是一次意义非凡的文化之旅。团队成员们不仅近距离欣赏了众多精美的核雕作品,感受了核雕艺术的独特魅力,更通过与许忠英老师的对话和亲身实践,深刻理解了非遗传承的意义与价值。

离别之际,成员们纷纷表示,这次经历让她们对核雕艺术和非遗传承有了全新的认识,也更加坚定了传承和弘扬非遗文化的决心。相信在许忠英老师等一代代传承人的不懈努力下,核雕这门非遗技艺必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩,非遗文化也将在传承与创新中不断续写新的篇章,成为连接过去与未来的文化纽带。(撰稿:胡静怡 “绣语雕心”非遗文化调研团成员:沈夏妍、胡静怡、郑宸瑶、周婧怡、侯有周)

- 关于针对中小学生的党史学习教育《一大到二十大的光辉历程》的活动纪实

- 红色文化润新疆,红色基因永传承,返乡大学生参与社区红色文化活动,维护现场秩序,组织学生正常参会

- 2025-08-17

- 南京师范大学:守护清流,能“援”助力

- 南京师范大学能源与机械工程学院“清流守护者联盟”暑期社会实践团开展实践活动的报道。7月14日,实践团走进南通洪江排水公司,观

- 2025-08-17

- 核雕传承绽芳华 非遗文化续新篇 ——江苏师大调研团专访核雕大师许忠英

- 2025-08-17

- 思源溯心,筑梦三秦——陕西理工大学“653思源溯心”暑期社会实践行迹

- 2025-08-17

- 红雁翱翔队

- 寻找红色记忆和红色人物

- 2025-08-17

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台