多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春讲解传文脉 志愿同行兴文化

2025-07-31 来源:张明 朱轶 雷佳琪

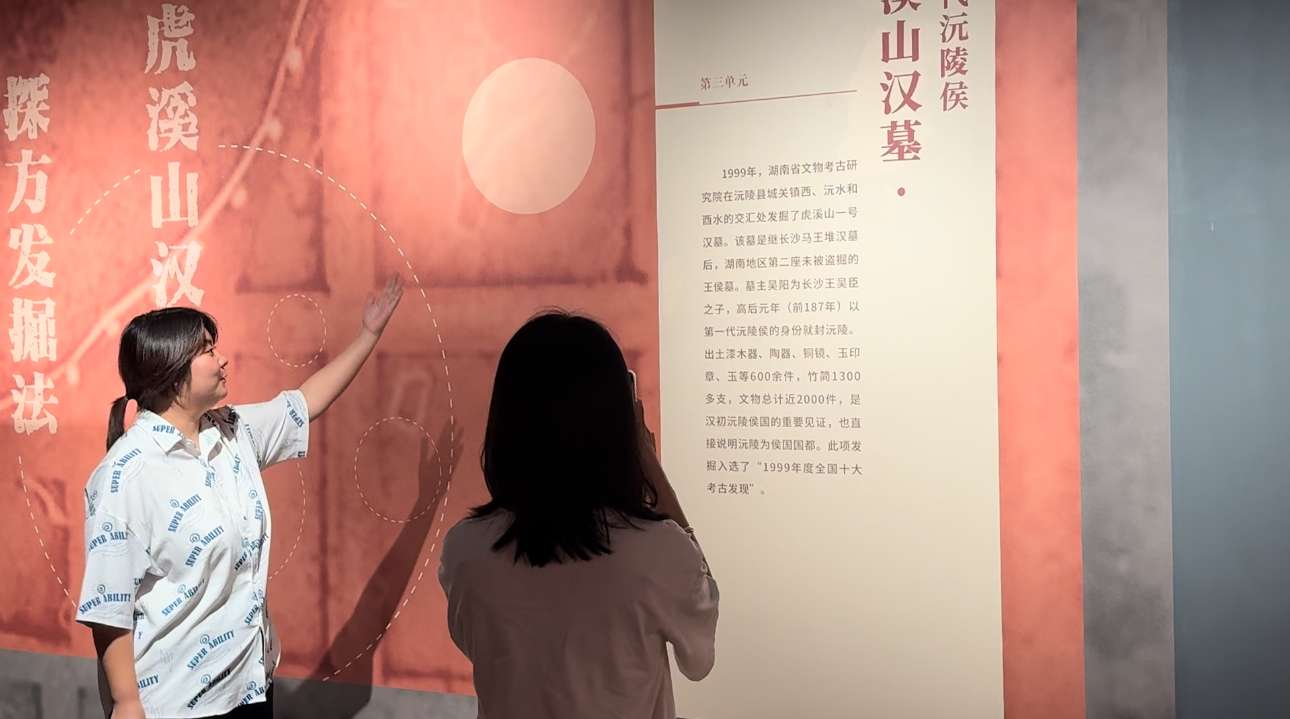

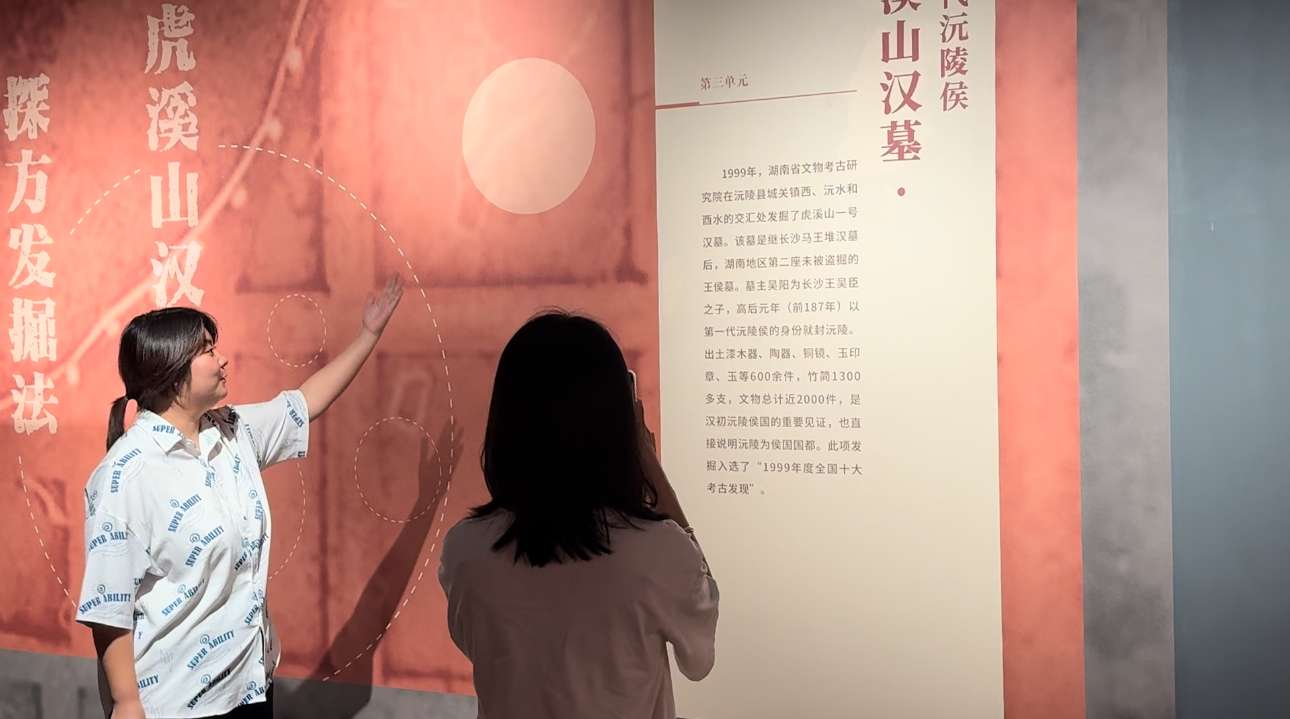

7 月 31 日,湖南第一师范学院外国语学院 “红途砺心 惠民笃行” 乡村振兴促进团在怀化市沅陵县实践基地开展 “触摸文脉,志愿同行” 主题教育振兴活动,组织乡村青少年走进沅陵县博物馆进行志愿讲解实践,旨在引导乡村青少年深度探寻本土文化根脉,厚植文化认同与自信,为文化振兴探索可持续新路径。

活动前期,实践团成员提前三天进驻博物馆,在专业讲解员指导下系统研习馆藏文物。从战国 “黔中郡” 青铜剑的云雷纹饰所蕴含的军事防御智慧,到明代辰州窑青花瓷钴料发色与龙纹布局体现的审美变迁,再到近代沅水航运商号印章上的篆体字背后的商贸网络,成员们逐件梳理文物的历史坐标,将专业史料转化为适合青少年理解的通俗表达。朱轶在备讲笔记中写道:“当把青铜剑的铸造工艺与沅水流域的铜矿分布联系起来时,冰冷的文物突然有了地理的温度。”

讲解实践中,实践团成员创新采用 “双时空对话” 模式。在 “辰州茶引” 展区,张明将明代官府颁发的茶叶贸易凭证与当代碣滩茶制作技艺视频并置,用泛黄文书上的 “每引百斤” 字样,对照屏幕里茶农杀青时的手势,让青少年直观感受 “沅陵茶甲湘西” 的传承脉络。面对晒兰肉的老照片,张静静引导孩子们观察肉品纹理间的琥珀色:“这颜色里藏着沅水两岸的阳光强度,也藏着祖辈用松木熏制的生活智慧。” 在辰州傩戏面具展柜前,成员们组织青少年尝试模仿面具表情,在互动中解读 “开山神”“土地公” 等形象所承载的祈福文化。参与活动的初中生李雨桐说:“原来博物馆里的傩戏面具,和奶奶过年时跳的祈福舞是一回事。”

实践团还特别设置 “文物守护人” 环节,让青少年分组撰写简易讲解词。13 岁的王浩在介绍沅水古船模型时,主动加入爷爷讲述的航运故事:“以前这艘船能装三十担棉花,现在我们村的碣滩茶就是从这条水路运到全国各地的。” 这种将个人记忆与历史文物结合的讲解方式,让在场的博物馆馆长感叹:“年轻人正在用自己的语言,给老物件注入新生命。”

此次活动不仅让乡村青少年成为本土文化的传播者,更让实践团成员收获深刻。张明在总结中提到:“当看到孩子们能指着文物说出家乡的故事时,才真正理解文化振兴不是简单的知识传递,而是让每个人在历史中找到自己的位置。” 通过志愿讲解,青少年对沅陵的历史沿革、民俗特色有了系统认知,主动参与文化保护的意识显著提升。

未来,实践团将联合沅陵县博物馆推出 “家乡文物代言人” 计划,培训更多乡村青少年担任长期讲解员,并整理此次活动中的讲解素材编印成《沅陵文化少年读本》。这场文化接力正以青春力量为支点,让博物馆里的老物件成为连接过去与未来的桥梁,让文化认同在青少年心中扎根生长,为乡村文化振兴注入持久活力。

活动前期,实践团成员提前三天进驻博物馆,在专业讲解员指导下系统研习馆藏文物。从战国 “黔中郡” 青铜剑的云雷纹饰所蕴含的军事防御智慧,到明代辰州窑青花瓷钴料发色与龙纹布局体现的审美变迁,再到近代沅水航运商号印章上的篆体字背后的商贸网络,成员们逐件梳理文物的历史坐标,将专业史料转化为适合青少年理解的通俗表达。朱轶在备讲笔记中写道:“当把青铜剑的铸造工艺与沅水流域的铜矿分布联系起来时,冰冷的文物突然有了地理的温度。”

讲解实践中,实践团成员创新采用 “双时空对话” 模式。在 “辰州茶引” 展区,张明将明代官府颁发的茶叶贸易凭证与当代碣滩茶制作技艺视频并置,用泛黄文书上的 “每引百斤” 字样,对照屏幕里茶农杀青时的手势,让青少年直观感受 “沅陵茶甲湘西” 的传承脉络。面对晒兰肉的老照片,张静静引导孩子们观察肉品纹理间的琥珀色:“这颜色里藏着沅水两岸的阳光强度,也藏着祖辈用松木熏制的生活智慧。” 在辰州傩戏面具展柜前,成员们组织青少年尝试模仿面具表情,在互动中解读 “开山神”“土地公” 等形象所承载的祈福文化。参与活动的初中生李雨桐说:“原来博物馆里的傩戏面具,和奶奶过年时跳的祈福舞是一回事。”

实践团还特别设置 “文物守护人” 环节,让青少年分组撰写简易讲解词。13 岁的王浩在介绍沅水古船模型时,主动加入爷爷讲述的航运故事:“以前这艘船能装三十担棉花,现在我们村的碣滩茶就是从这条水路运到全国各地的。” 这种将个人记忆与历史文物结合的讲解方式,让在场的博物馆馆长感叹:“年轻人正在用自己的语言,给老物件注入新生命。”

此次活动不仅让乡村青少年成为本土文化的传播者,更让实践团成员收获深刻。张明在总结中提到:“当看到孩子们能指着文物说出家乡的故事时,才真正理解文化振兴不是简单的知识传递,而是让每个人在历史中找到自己的位置。” 通过志愿讲解,青少年对沅陵的历史沿革、民俗特色有了系统认知,主动参与文化保护的意识显著提升。

未来,实践团将联合沅陵县博物馆推出 “家乡文物代言人” 计划,培训更多乡村青少年担任长期讲解员,并整理此次活动中的讲解素材编印成《沅陵文化少年读本》。这场文化接力正以青春力量为支点,让博物馆里的老物件成为连接过去与未来的桥梁,让文化认同在青少年心中扎根生长,为乡村文化振兴注入持久活力。

- 来源:张明 朱轶 雷佳琪

- 2025-07-31

社会实践内容推荐

- 青春讲解传文脉 志愿同行兴文化

- 7 月 31 日,湖南第一师范学院外国语学院 “红途砺心 惠民笃行” 乡村振兴促进团在怀化市沅陵县实践基地开展 “触摸文脉,志愿同

- 2025-07-31

- 青春志愿助力文化传承:沅陵博物馆开展公益讲解活动

- 7月20日,湖南第一师范学院外国语学院“红途励心 惠民笃行”乡村振兴促进团走进怀化市沅陵县实践基地,组织开展“探寻历史,志愿

- 2025-07-31

- 守文脉薪火相传 聚志愿青春赋能

- 7 月 31 日,湖南第一师范学院外国语学院 “红途励心 惠民笃行” 乡村振兴促进团,在怀化市沅陵县实践基地启动 “触摸文脉,志愿

- 2025-07-31

- 文化解码者:湖南一师学子带乡村青少年"触摸"千年文脉

- 2025年7月31日,湖南第一师范学院外国语学院"红途砺心 惠民笃行"乡村振兴促进团在湖南省怀化市沅陵县博物馆开展"触摸文脉,志愿同

- 2025-07-31

- 青春志愿行 文博绽芳华——湖南第一师范学院学子开展沅陵博物馆志愿讲解活动

- 7月31日湖南第一师范学院“红途砺心,惠民笃行”乡村振兴促进团成员走进沅陵县博物馆,开展“青春志愿行,文博绽芳华”志愿讲解活

- 2025-07-31

- 从果园探访到IP诞生:“义”家人实践队为 彭垌黄皮注入“萌”动新生命

- 2025-07-31

- 强国有我 党旗闪光|“翼展云天”实践团在长春研习

- 强国有我 党旗闪光“翼展云天”实践团在长春研习

- 2025-07-31

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台