多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

【三下乡】科创下乡觅刺绣风华,青春执笔绘针间锦绣 长江科创学院传统文化调研实践活动纪实

发布时间:2025-07-12 阅读: 一键复制网址

为传承与创新非物质文化遗产,推动科技创新与传统手工艺深度融合,2025年6月,长江科创学院组织“非遗新声”学生实践团队赴重庆市涪陵区龙潭镇开展“三下乡”社会实践活动。团队以“科创赋能刺绣文化,青春助力乡村振兴”为目标,通过实地调研、技艺传承、数字技术应用等形式,在基层实践中探索传统文化的现代化发展路径,为乡村文化振兴注入青春动能。

绣坊深调研:触摸千年刺绣的文化肌理

6月21日,学生实践团队首站抵达龙谭镇绣花基地教学楼,在非遗传承人的带领下,志愿者们参观了刺绣工坊,深入了解客家刺绣“以针为笔、以线为墨”的工艺特色。通过与传承人的谈话,团队梳理出客家刺绣在图案纹样、色彩运用、针法技艺上的三大核心特征,并记录下传统绣品的工艺细节。传承人指出“传统刺绣纹样多取材于客家民俗故事,年轻一代对纹样内涵的理解是既保留对祖先智慧与化传承的敬畏,又赋予其贴合当代生活的新诠释”。

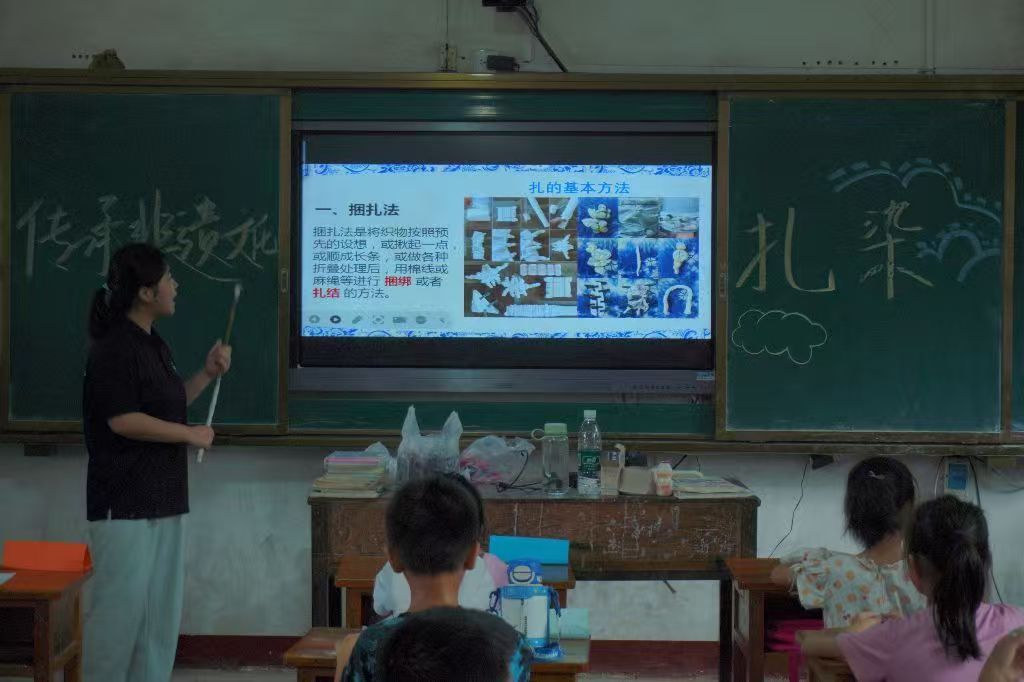

课堂传匠心:非遗传承人手把手教出 “小绣娘”

传承人蹲在学生身旁,用沾着线头的手指轻叩桌面示范握针姿势,针尖在土布上起落间,细密的针脚逐渐勾勒出一朵客家山茶花的轮廓。传承人教导学生 “拇指和食指要捏住针尾,运针时手腕得稳当”,并通过实际操作让学生感受针脚间距的控制,如 “像沿着田埂插秧,一步一步踩稳当”。在教学过程中,传承人会结合刺绣纹样讲述背后的客家民俗故事,强调传统刺绣中蕴含的文化寓意,如 “花开见福” 的念想等。她还设置 “家庭任务卡”“非遗创意设计作业” 等,鼓励学生与家长共同参与,推动文化传承从校园向家庭延传统与现代的碰产生了奇妙的化学反应。

绣品拓新境:传统纹样的当代生活转译

在龙潭镇集市的文创摊位前,学生实践团队将客家刺绣纹样 “搬” 上了帆布包、笔记本等生活用品。为让刺绣融入现代家居场景他们从传统绣品中提取 “梅兰竹菊” 元素,采用渐变配色和抽象化构图,使纹样在亚麻布料上呈现出水墨画的晕染效果。更令人惊喜的是,团队还发起 “纹样共创” 活动,收集村民拍摄的田野风光照片,将稻田、白鹭等本土元素转化为刺绣图案,让乡土记忆以针脚的形式被永久留存。这些创新尝试不仅让传统刺绣焕发新生,更带动了当地手工艺品的订单增长,为乡村产业振兴注入了实在的经济动能动力。

这种‘科创 + 非遗’的模式,既让年轻人读懂了老手艺的文化密码,也为乡村振兴注入了可持续的发展动能。”未来,实践团队将继续深化校地合作,通过开发非遗研学课程、举办数字刺绣设计活动等形式,推动更多青年学子在传统文化传承中彰显科创担当,让千年刺绣在数字时代绽放新的华彩。

绣坊深调研:触摸千年刺绣的文化肌理

6月21日,学生实践团队首站抵达龙谭镇绣花基地教学楼,在非遗传承人的带领下,志愿者们参观了刺绣工坊,深入了解客家刺绣“以针为笔、以线为墨”的工艺特色。通过与传承人的谈话,团队梳理出客家刺绣在图案纹样、色彩运用、针法技艺上的三大核心特征,并记录下传统绣品的工艺细节。传承人指出“传统刺绣纹样多取材于客家民俗故事,年轻一代对纹样内涵的理解是既保留对祖先智慧与化传承的敬畏,又赋予其贴合当代生活的新诠释”。

课堂传匠心:非遗传承人手把手教出 “小绣娘”

传承人蹲在学生身旁,用沾着线头的手指轻叩桌面示范握针姿势,针尖在土布上起落间,细密的针脚逐渐勾勒出一朵客家山茶花的轮廓。传承人教导学生 “拇指和食指要捏住针尾,运针时手腕得稳当”,并通过实际操作让学生感受针脚间距的控制,如 “像沿着田埂插秧,一步一步踩稳当”。在教学过程中,传承人会结合刺绣纹样讲述背后的客家民俗故事,强调传统刺绣中蕴含的文化寓意,如 “花开见福” 的念想等。她还设置 “家庭任务卡”“非遗创意设计作业” 等,鼓励学生与家长共同参与,推动文化传承从校园向家庭延传统与现代的碰产生了奇妙的化学反应。

绣品拓新境:传统纹样的当代生活转译

在龙潭镇集市的文创摊位前,学生实践团队将客家刺绣纹样 “搬” 上了帆布包、笔记本等生活用品。为让刺绣融入现代家居场景他们从传统绣品中提取 “梅兰竹菊” 元素,采用渐变配色和抽象化构图,使纹样在亚麻布料上呈现出水墨画的晕染效果。更令人惊喜的是,团队还发起 “纹样共创” 活动,收集村民拍摄的田野风光照片,将稻田、白鹭等本土元素转化为刺绣图案,让乡土记忆以针脚的形式被永久留存。这些创新尝试不仅让传统刺绣焕发新生,更带动了当地手工艺品的订单增长,为乡村产业振兴注入了实在的经济动能动力。

这种‘科创 + 非遗’的模式,既让年轻人读懂了老手艺的文化密码,也为乡村振兴注入了可持续的发展动能。”未来,实践团队将继续深化校地合作,通过开发非遗研学课程、举办数字刺绣设计活动等形式,推动更多青年学子在传统文化传承中彰显科创担当,让千年刺绣在数字时代绽放新的华彩。

作者:丁浪 来源:个人经历

扫一扫 分享悦读

- 一针一线绘非遗 湖南一师学子为童心添彩

- 7月12日,湖南第一师范学院外国语学院 “红途砺心・惠民笃行” 乡村振兴促进团在安化实践基地为乡村青少年们开设了一堂独具特色

- 07-12

- 红途励心传民舞 惠民笃行助振兴

- 2025年7月12日,湖南第一师范学院“红途励心,惠民笃行”乡村振兴促进团成员在实践基地的金谷班开展《民舞串烧》舞蹈教学复习活动,拓

- 07-12

- 榜样星火耀乡野 青春筑梦黑茶香

- 7月12日,湖南第一师范学院“红途砺心 惠民笃行”乡村振兴促进团在益阳安化实践基地,以“一片茶砖里的科技榜样”为主题,为乡村青少年

- 07-12

- 恰同学少年 星火耀乡野

- 7月12日,湖南第一师范学院外国语学院"红途砺心,惠民笃行"乡村振兴促进团在实践基地开展"恰同学少年故事赏"主题活动,以毛泽东与湖南

- 07-12

- 传承非遗文化,体验扎染魅力

- 7月12日上午,湖南第一师范学院外国语学院“红途砺心 惠民笃行”乡村振兴促进团,在实践基地开展了一场以“传承非遗文化,体验扎染魅力

- 07-12

- 新语止霸凌,课堂砺童心

- 7月12日,湖南第一师范学院外国语学院“红途砺心 惠民笃行”乡村振兴促进团在实践基地开设预防校园霸凌主题课程,通过生动互动的教学形

- 07-12

- “扎” 根乡村课堂,“染” 活非遗新韵

- 7 月 12 日,湖南第一师范学院外国语学院 “红途砺心 惠民笃行” 乡村振兴促进团在实践基地为当学生开设了以扎染为主题的特色课程,播

- 07-12

- “防溺水,护安全”志愿活动新闻稿

- 07-12

-

大学生三下乡投稿平台