多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

执光而行:习总书记指引下的千年文脉守护

发布时间:2025-07-08 阅读: 一键复制网址

执光而行:习总书记指引下的千年文脉守护

2025年7月7日,华中农业大学园艺林学学院赴洛阳暑期社会实践团走进世界文化遗产龙门石窟,在习总书记考察过的石窟前,实践团于此开展“行走中的思政课”,不仅学习非遗文化,更在历史的回响中,汲取古人智慧,传承非遗基因,让非遗在新时代“创新性改变,创造性发展”。

今年5月19日下午,习总书记在洛阳龙门石窟考察,察看石窟整体布局风貌和代表性窟龛、造像,同现场的文物保护工作者亲切交流。成员们沿着习总书记的足迹,仰望卢舍那大佛的慈悲微笑,感受“中原风格”与“大唐风范”的交融。讲解员的声音在石窟间回荡,从北魏年间开凿时的艰难卓绝,到历代修缮者的匠心守护,再到如今数字化保护技术的应用,一段跨越千年的发展历史徐徐铺展。实践团成员们静静聆听,目光掠过那些历经风霜却依旧鲜活的造像,心中涌起的不仅是对古人创造力的惊叹,更深刻体味到文化遗产背后所承载的民族精神与历史记忆。这不仅是一次历史知识的学习,更是一场与先辈对话的精神之旅,实践团成员践行习总书记‘保护好、传承好、传播好’文化遗产的理念,加深守护文化遗产的责任感与使命感。

实践团成员冯晓晓与孩子共同创作简笔画

这样的文化热情,在龙门石窟景区里有了更广阔的延伸。实践团在这里偶遇了来自波兰、法国的游客,语言的隔阂并未阻碍交流的发生,成员们热情地用英语发出邀请外国友人进行简笔画绘制,并为外国友人讲解石窟佛像的文化渊源,细说佛教艺术如何在中原大地落地生根,看飞天的飘带如何承载着中西文化的碰撞与融合。一位法国游客听完,望着卢舍那大佛慈祥的面容,由衷赞叹:“洛阳的文化像一幅流动的史诗,让我想起卢浮宫的珍宝!”

实践团成员石添宇和付雷蕾采访外国友人

这样的共鸣,让成员熊浩哲深有感触:“非遗不仅是中国的,更是世界的。”团队特意准备了唐三彩书签与石窟明信片作为礼物,递到外国友人手中。小小的书签上,三彩釉色依旧鲜亮;明信片里,石窟的沧桑与庄严跃然纸上;诗词中,洛阳文化闪耀着中华文化的魅力。这些带着温度的物件,成了跨越国界的文化使者,而年轻的队员们,则用真诚与热情,架起了一座文明互鉴的桥梁,让非遗的光芒,在更广阔的天地里闪耀。

结语:以青春之笔,绘就千年佛韵

这一场文化之旅,犹如一次跨越时空的心灵对话。龙门石窟的雄浑气度与青年学子的赤诚之心在此交融,谱写出文明传承的时代新篇。站在伊阙两岸,我们清晰地看到:那些历经风雨的古老石刻,正焕发出从"历史记忆"到"当代共鸣"的全新生机。

"石窟文化的保护需要'匠心传承'与'人文浸润'的双重力量。"实践团导师李丽说道,"我们既要像古人雕琢佛像般虔诚守护每一处线条,让千年前的匠心永续;更要通过艺术创作、文化体验等方式,让这些沉默的石刻开口说话。"每一尊佛像的凝视,都是一次跨越千年的心灵守望,山岩承载着信仰的重量,凿痕诉说着匠心的温度,在岁月的流转中完成从物质到精神的升华。青年与石窟相遇,传统与现代对话,用艺术的再创造延续文脉。文明的薪火相传如同伊河之水奔流不息,在新时代的河床上,继续滋养着中华民族生生不息的精神沃土。

2025年7月7日,华中农业大学园艺林学学院赴洛阳暑期社会实践团走进世界文化遗产龙门石窟,在习总书记考察过的石窟前,实践团于此开展“行走中的思政课”,不仅学习非遗文化,更在历史的回响中,汲取古人智慧,传承非遗基因,让非遗在新时代“创新性改变,创造性发展”。

今年5月19日下午,习总书记在洛阳龙门石窟考察,察看石窟整体布局风貌和代表性窟龛、造像,同现场的文物保护工作者亲切交流。成员们沿着习总书记的足迹,仰望卢舍那大佛的慈悲微笑,感受“中原风格”与“大唐风范”的交融。讲解员的声音在石窟间回荡,从北魏年间开凿时的艰难卓绝,到历代修缮者的匠心守护,再到如今数字化保护技术的应用,一段跨越千年的发展历史徐徐铺展。实践团成员们静静聆听,目光掠过那些历经风霜却依旧鲜活的造像,心中涌起的不仅是对古人创造力的惊叹,更深刻体味到文化遗产背后所承载的民族精神与历史记忆。这不仅是一次历史知识的学习,更是一场与先辈对话的精神之旅,实践团成员践行习总书记‘保护好、传承好、传播好’文化遗产的理念,加深守护文化遗产的责任感与使命感。

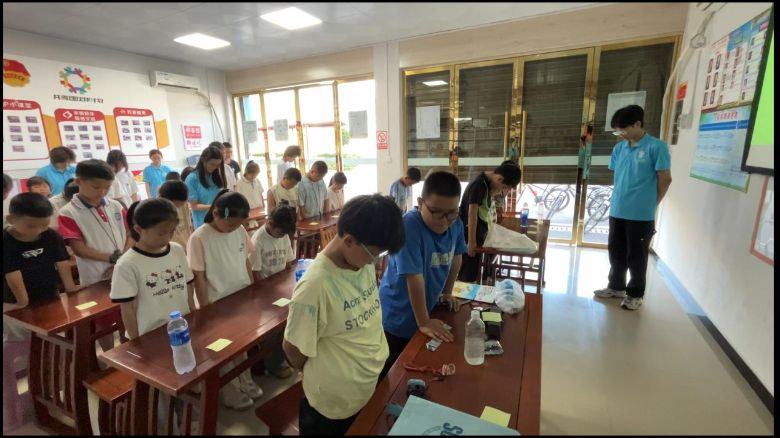

指导老师李丽正为实践团成员上思政课

活动现场人头攒动,团队精心策划的"非遗知识竞答""简笔十三朝绘制"等特色志愿服务项目,吸引了近百名游客热情参与。在非遗知识竞答环节,参与者通过趣味互动深入了解传统文化的发展脉络;简笔绘制活动则让游客们用画笔勾勒十三朝古都的历史轮廓,在创作中感受城市的文化底蕴。活动现场洋溢着欢声笑语,特别是青少年参与者们专注投入的神情,展现了新一代对传统文化的浓厚兴趣。

实践团成员冯晓晓与孩子共同创作简笔画

这样的文化热情,在龙门石窟景区里有了更广阔的延伸。实践团在这里偶遇了来自波兰、法国的游客,语言的隔阂并未阻碍交流的发生,成员们热情地用英语发出邀请外国友人进行简笔画绘制,并为外国友人讲解石窟佛像的文化渊源,细说佛教艺术如何在中原大地落地生根,看飞天的飘带如何承载着中西文化的碰撞与融合。一位法国游客听完,望着卢舍那大佛慈祥的面容,由衷赞叹:“洛阳的文化像一幅流动的史诗,让我想起卢浮宫的珍宝!”

实践团成员石添宇和付雷蕾采访外国友人

这样的共鸣,让成员熊浩哲深有感触:“非遗不仅是中国的,更是世界的。”团队特意准备了唐三彩书签与石窟明信片作为礼物,递到外国友人手中。小小的书签上,三彩釉色依旧鲜亮;明信片里,石窟的沧桑与庄严跃然纸上;诗词中,洛阳文化闪耀着中华文化的魅力。这些带着温度的物件,成了跨越国界的文化使者,而年轻的队员们,则用真诚与热情,架起了一座文明互鉴的桥梁,让非遗的光芒,在更广阔的天地里闪耀。

结语:以青春之笔,绘就千年佛韵

这一场文化之旅,犹如一次跨越时空的心灵对话。龙门石窟的雄浑气度与青年学子的赤诚之心在此交融,谱写出文明传承的时代新篇。站在伊阙两岸,我们清晰地看到:那些历经风雨的古老石刻,正焕发出从"历史记忆"到"当代共鸣"的全新生机。

"石窟文化的保护需要'匠心传承'与'人文浸润'的双重力量。"实践团导师李丽说道,"我们既要像古人雕琢佛像般虔诚守护每一处线条,让千年前的匠心永续;更要通过艺术创作、文化体验等方式,让这些沉默的石刻开口说话。"每一尊佛像的凝视,都是一次跨越千年的心灵守望,山岩承载着信仰的重量,凿痕诉说着匠心的温度,在岁月的流转中完成从物质到精神的升华。青年与石窟相遇,传统与现代对话,用艺术的再创造延续文脉。文明的薪火相传如同伊河之水奔流不息,在新时代的河床上,继续滋养着中华民族生生不息的精神沃土。

作者:付雷蕾 来源:原创

扫一扫 分享悦读

- 执光而行:习总书记指引下的千年文脉守护

- 2025年7月7日,华中农业大学园艺林学学院赴洛阳暑期社会实践团走进世界文化遗产龙门石窟,在习总书记考察过的石窟前,实践团于此开展“

- 07-08

- 云间有堂实践课:武汉理工青年学子触摸无人机的“科技温度”

- 武汉理工大学经济学院青年实践队前往汉硚口微+空间数智文创产业园,对通汇飞航和云技科技两大湖北省低空经济核心企业开展社会实践走访

- 07-08

- 聊城大学化学化工学院文韵志愿服务队前往孟达幼儿园举办“访古建,传文脉,暖童心”志愿服务活动

- 近日,聊城大学化学化工学院文韵志愿服务队走进孟达幼儿园,开展光岳楼、山陕会馆文化宣讲活动。志愿者用通俗语言介绍两座古建筑的历史

- 07-08

- 湖医药可可梦七彩假期:以爱为炬,点亮儿童成长灯塔

- 07-08

- 江苏大学学子三下乡:分类新时尚 青春绿能量

- 近日,江苏大学能源与动力工程学院“绿创先锋”社会实践团队走进镇江市京口区御带河花园小区,开展“分类新时尚,青春绿能量”主题实践

- 07-08

- 苗乡童梦绘旗韵:在历史与实践中厚植爱国情

- 07-08

-

大学生三下乡投稿平台