多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

红色记忆传承——纪念馆之行与烈士家属访谈

发布时间:2024-09-08 阅读: 一键复制网址

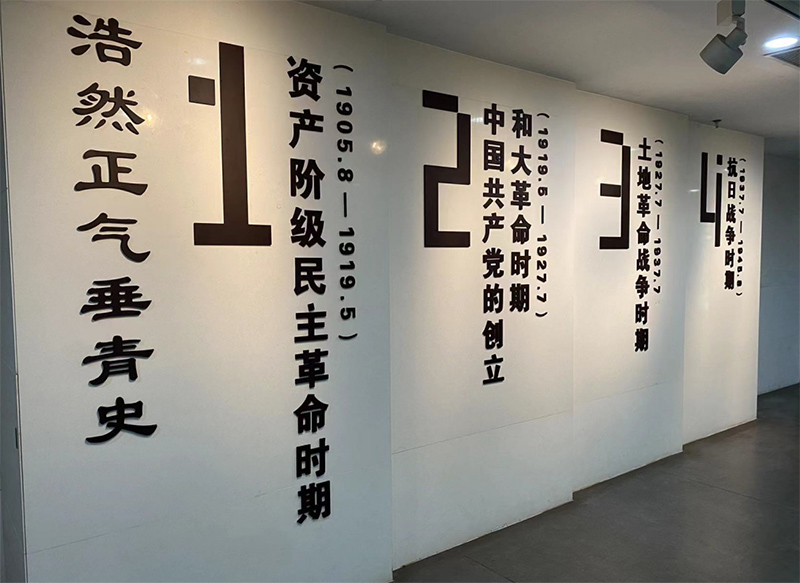

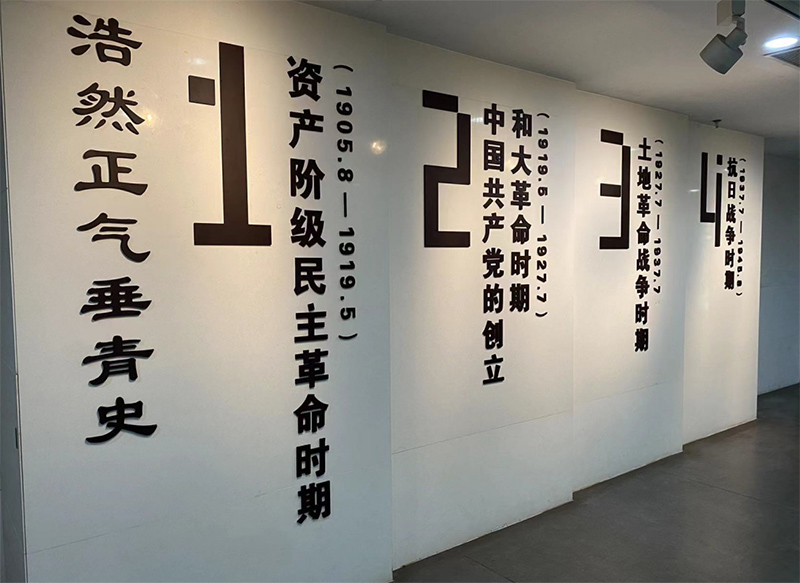

七月十六日早,红色寻访队组织参观了位于杭州市上城区万松岭路的浙江革命烈士纪念馆。浙江革命烈士纪念馆包括20多个建筑项目,总占地面积7万平方米;纪念馆建筑面积4800平方米,是浙江省规模最大的烈士纪念建筑,内分7个厅,有近350位革命烈士的斗争史迹,1000余张照片、400多件革命文物。

大型花岗石群雕坐落在纪念馆碑对应的主甬道南端,采用散点布局,与自然景石融为一体。上山甬道长560米,入口位于万松岭路中段,一对高大方正的变体狮形门柱和汉白玉贴面花圈祭坛,使入口处显得庄重而有新意。沿甬道拾级而上,登上378级台阶和休息平台,即到纪念碑前。纪念馆和纪念碑前各设有一个能容纳3000余人进行悼念活动的广场。

大型花岗石群雕坐落在纪念馆碑对应的主甬道南端,采用散点布局,与自然景石融为一体。上山甬道长560米,入口位于万松岭路中段,一对高大方正的变体狮形门柱和汉白玉贴面花圈祭坛,使入口处显得庄重而有新意。沿甬道拾级而上,登上378级台阶和休息平台,即到纪念碑前。纪念馆和纪念碑前各设有一个能容纳3000余人进行悼念活动的广场。

该纪念馆展览部分总共分为两层,两层共同介绍了浙江革命烈士在抗战年代的英勇事迹,包括了抗日战争时期,解放战争时期以及抗美援朝时期各位先烈的血与泪。

该纪念馆展览部分总共分为两层,两层共同介绍了浙江革命烈士在抗战年代的英勇事迹,包括了抗日战争时期,解放战争时期以及抗美援朝时期各位先烈的血与泪。

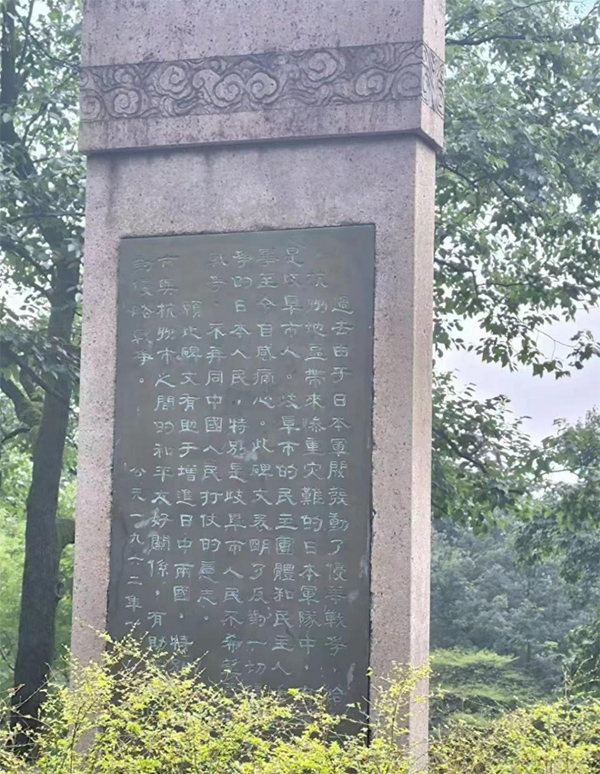

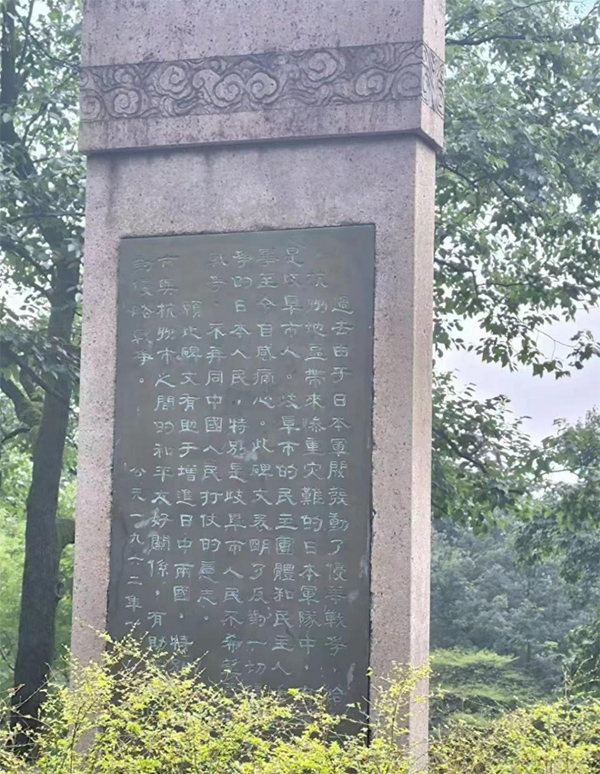

七月十五早,红色寻访队一同前去位于杭州西湖柳浪闻莺的友谊园景区的日中不再战纪念碑。

这座近2米的纪念碑立于1962年12月,由时任日本岐阜市市长的松尾吾策提议立碑并题写碑文。同年,时任杭州市长的王子达书写的“中日两国人民世世代代友好下去”纪念碑也由日方在日本的岐阜公园竖立。 日中不再战纪念碑相关介绍:

日中不再战纪念碑相关介绍:

战争期间,驻杭日军中,日本岐阜人居多。他们杀害了许多中国人,但也有人战死在中国,其中包括战后岐阜市首任市长松尾国松的次子,也就是后任市长松尾吾策的弟弟。丧子之痛使松尾国松认清了战争本质,所以当他了解中日民间就中国遣返日本遗孤、日本送还中国劳工遗骸达成协议之后非常积极。他亲自担任了岐阜县遗骨送还委员会会长,并派人于1956年8月把搜寻到的72具遗骸送往中国。中方充分肯定这一举动,同年11月中国人民外交学会邀请岐阜县各界代表访华。 次年春天,以松尾国松为团长,时任《岐阜新闻》社社长山田丈夫为副团长的“岐阜产业文化使节团”组成。但在临行前一天,81岁高龄的松尾国松却因政府和右翼势力的双重压力下被迫弃行,改由山田任团长前往中国。18名代表,访华近一个月,山田对新中国变化感慨万端,临别时他表示,5年之后要再来看中国更大的变化。1962年,中方再发邀请。访华团组成之后,山田与新任市长、松尾国松的长子松尾吾策商议带何礼物出访中国。这时,松尾吾策拿出早已准备好的文房四宝,当场挥毫写下“日中不再战”五个大字,他希望代表团把字带到中国后立碑存世。

次年春天,以松尾国松为团长,时任《岐阜新闻》社社长山田丈夫为副团长的“岐阜产业文化使节团”组成。但在临行前一天,81岁高龄的松尾国松却因政府和右翼势力的双重压力下被迫弃行,改由山田任团长前往中国。18名代表,访华近一个月,山田对新中国变化感慨万端,临别时他表示,5年之后要再来看中国更大的变化。1962年,中方再发邀请。访华团组成之后,山田与新任市长、松尾国松的长子松尾吾策商议带何礼物出访中国。这时,松尾吾策拿出早已准备好的文房四宝,当场挥毫写下“日中不再战”五个大字,他希望代表团把字带到中国后立碑存世。

从兵戎相见,到友谊长存,两块石碑,是对中日两国惨痛历史的总结,更是表达了中日两国对互相建立友好关系的强烈愿望和热切期待。

八月二十五日,红色寻访队汪同学返回故乡慰问并采访了烈士子女支越爷爷,聆听了支爷爷对自己抗战烈士故事的讲述,传承红色精神。

七月十五早,红色寻访队一同前去位于杭州西湖柳浪闻莺的友谊园景区的日中不再战纪念碑。

这座近2米的纪念碑立于1962年12月,由时任日本岐阜市市长的松尾吾策提议立碑并题写碑文。同年,时任杭州市长的王子达书写的“中日两国人民世世代代友好下去”纪念碑也由日方在日本的岐阜公园竖立。

战争期间,驻杭日军中,日本岐阜人居多。他们杀害了许多中国人,但也有人战死在中国,其中包括战后岐阜市首任市长松尾国松的次子,也就是后任市长松尾吾策的弟弟。丧子之痛使松尾国松认清了战争本质,所以当他了解中日民间就中国遣返日本遗孤、日本送还中国劳工遗骸达成协议之后非常积极。他亲自担任了岐阜县遗骨送还委员会会长,并派人于1956年8月把搜寻到的72具遗骸送往中国。中方充分肯定这一举动,同年11月中国人民外交学会邀请岐阜县各界代表访华。

从兵戎相见,到友谊长存,两块石碑,是对中日两国惨痛历史的总结,更是表达了中日两国对互相建立友好关系的强烈愿望和热切期待。

八月二十五日,红色寻访队汪同学返回故乡慰问并采访了烈士子女支越爷爷,聆听了支爷爷对自己抗战烈士故事的讲述,传承红色精神。

作者:红色寻访队 来源:红色寻访队

扫一扫 分享悦读

- 红色记忆传承——纪念馆之行与烈士家属访谈

- 七月十六日早,红色寻访队组织参观了位于杭州市上城区万松岭路的浙江革命烈士纪念馆。

- 09-08

- 红手印启航,童心创未来

- 8月2日,常州纺织服装职业技术学院“小岗精神永流传”暑期社会实践团队踏入了充满艺术氛围的智多星艺术培训中心,以“十八个红手印”这

- 09-08

- 鼓韵黑豆间,传承奋斗志

- 7月29日,阳光洒满新北区熙悦幼儿园的每个角落,常州纺织服装职业技术学院“小岗精神永流传”暑期社会实践团队带着对红色文化传承的深

- 09-08

- 童心绘家乡,共悟小岗情

- 7月26日,实践团走进邹区中心幼儿园,以“我和我的家乡”为主题开展课程,引领30名幼儿穿梭于小岗村的历史长廊,聆听那段小岗人携手并

- 09-08

- 党建博物馆活动

- 这次我来到党建博物馆,这里历史文化氛围浓郁。该馆现藏有文物与古籍共37000余件(套)。全馆建筑面积13600㎡,陈列面积4700㎡。展陈以

- 09-08

- 党建博物馆活动

- 这次我来到党建博物馆,这里历史文化氛围浓郁。该馆现藏有文物与古籍共37000余件(套)。全馆建筑面积13600㎡,陈列面积4700㎡。展陈以

- 09-08

- 南工学子走访调研:深入社区,温暖夕阳

- 展望未来,期待能有更多的青年志愿者,加入到敬老院志愿这个充满爱与温暖的活动中来。大家携手共进,用我们的青春和热情,为更多的老人

- 09-08

- 法律援助普法实践团:携手正义,共筑法治社会

- 为宣传法律知识,提升青少年法律意识,响应暑期“三下乡”社会实践活动的号召,以法学专业为主,来自不同专业的西农er组成实践团,奔赴

- 09-08

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台