多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

渔音寻旧忆,荡橹泛海迹

发布时间:2024-09-05 阅读: 一键复制网址

浙江海洋大学“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团积极响应国家非物质文化遗产传承保护的号召,聚焦舟山特色渔民号子,发掘舟山深厚海洋文化。于7月5日至7月25日围绕舟山渔民号子传承人洪国壮在舟山开展了社会实践,感受舟山的独特海洋文化,在实践中保护非遗,传承非遗,发展非遗。

在活动开始之前,为了深入全面地了解渔民号子并在之后的实践中牢牢把握住其文化底蕴,调研团的成员们分别参览了舟山非遗馆、舟山博物馆、舟山文化馆和舟山城市展示馆,认识舟山渔民号子,了解舟山历史,理解舟山渔文化,并以此作为后期调研活动的理论积累。调研团负责人表示“调研活动是以优秀理论知识为指导的实践活动,掌握好,运用好,实践好理论,才能做到从感性认识到理性认识并最终能动地指导实践的转变。”舟山的各个展览馆都讲述了舟山独特的渔文化,也都涉及了对于渔民号子的介绍和展示。在本次多馆参览中调研团的成员们看到了舟山独特渔民号子在生产关系中的重要作用,看到了舟山渔民号子的兴盛与荣誉同样也了解了目前舟山渔民号子传承的艰难处境和本次调研活动的重要意义。

7月12日,在团队成员的邀请下,舟山渔民号子传承人洪国壮接受了访谈。据悉,洪国壮在15岁的时候便开始出海捕鱼,这是他第一次开始接触渔民号子。洪国壮说他真正开始传承舟山渔民号子也是在国家重视非物质文化遗产的大环境下促成的,如今他下乡收集、刻印成册、演唱录音了许多首舟山渔民号子,并且他已经投入了10多万用于舟山渔民号子的传承活动,他带领着团队到各地演出,不断地创新渔民号子,争取做到舟山渔民号子与新时代相连接与新青年相融合。据洪国壮介绍,在他工作室旁边的海山小学内已经每周定期安排了他的渔民号子课,他认为年轻人才是非遗文化的未来。

访谈结束之后,实践团的成员邀请洪国壮于7月23日在定海岑港街道党群服务中心街道综合文化站中为14位小学生上一堂线上线下相结合的一体化舟山渔民号子课。课堂开头洪国壮先以介绍舟山渔民号子以及舟山的历史背景和海洋文化为主,洪国壮通过三种号子(摇橹号子、起蓬号子、打水篙号子)的详细介绍以及对比吼唱告诉学生们不同号子使用的场景以及各自的特点。舟山的海洋渔文化的历史是生活的朴实感更是奋斗的渔民精神,而其中的词意配以舟山方言所抒意的渔民精神,洪国壮说是渔民号子不可或缺的三要素。洪国壮通过他带的一些渔具道具来解释每一个动作、词意和音调的控制。曲调的长短和声音的洪亮细绵与否,不仅关系于船只的大小、环境的优劣、劳动的轻重更是不可分离于渔民的心情。在洪老师理论知识指引下的实践活动吸引着学生们的学习兴趣。

朝花戴月虽痩,落霞可待归舟

调研团对于渔民号子的创新问题进行了探讨后决定以拍摄与清廉文化相结合的微视频、制作成果集、电子化非出版曲谱、制作网络宣传册等方法入手,并且通过新媒体技术推动渔民号子进校园,让渔民号子能够进入大众视野,为更多人所识、了解、熟知并且学习传承,让优秀非遗文化结合新文化和新的传播方式成为喜闻乐见的文化体。图片“三下乡”社会实践聚焦青年,以青年的视角看社会,以青年的力量维护社会,构筑青年服务社会的大体系,让大学生资源得到合理循环与利用,以理论化构筑实践体系,以实践性建设社会愿景,形成经济基础与上层建筑新的实践体和组合子。浙江海洋大学“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团受到了社会各界的广泛关注,调研团的成员们将承担起文化传承的责任,认识到非遗传承的重要性,也理解实践的必要性。在未来,团队将凝聚青年力量,用一种奉献精神去发掘社会价值。将理论转化为实践力量,做到用理论为前提的实践思考社会问题,用实践为基础的理论知识解决社会难题。

调研团成员与学生们合影

探舟山之有迹,循号子之铿锵在活动开始之前,为了深入全面地了解渔民号子并在之后的实践中牢牢把握住其文化底蕴,调研团的成员们分别参览了舟山非遗馆、舟山博物馆、舟山文化馆和舟山城市展示馆,认识舟山渔民号子,了解舟山历史,理解舟山渔文化,并以此作为后期调研活动的理论积累。调研团负责人表示“调研活动是以优秀理论知识为指导的实践活动,掌握好,运用好,实践好理论,才能做到从感性认识到理性认识并最终能动地指导实践的转变。”舟山的各个展览馆都讲述了舟山独特的渔文化,也都涉及了对于渔民号子的介绍和展示。在本次多馆参览中调研团的成员们看到了舟山独特渔民号子在生产关系中的重要作用,看到了舟山渔民号子的兴盛与荣誉同样也了解了目前舟山渔民号子传承的艰难处境和本次调研活动的重要意义。

团队成员参观博物馆

谈笑言间言舟迹,思苦处看传承7月12日,在团队成员的邀请下,舟山渔民号子传承人洪国壮接受了访谈。据悉,洪国壮在15岁的时候便开始出海捕鱼,这是他第一次开始接触渔民号子。洪国壮说他真正开始传承舟山渔民号子也是在国家重视非物质文化遗产的大环境下促成的,如今他下乡收集、刻印成册、演唱录音了许多首舟山渔民号子,并且他已经投入了10多万用于舟山渔民号子的传承活动,他带领着团队到各地演出,不断地创新渔民号子,争取做到舟山渔民号子与新时代相连接与新青年相融合。据洪国壮介绍,在他工作室旁边的海山小学内已经每周定期安排了他的渔民号子课,他认为年轻人才是非遗文化的未来。

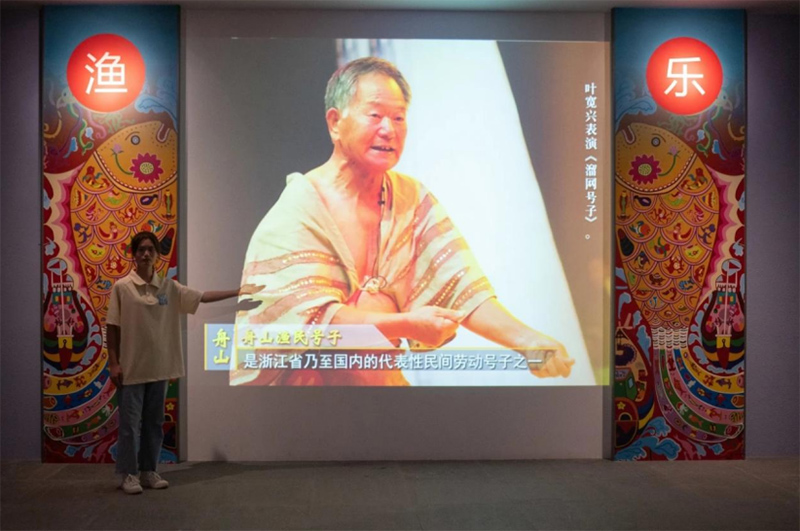

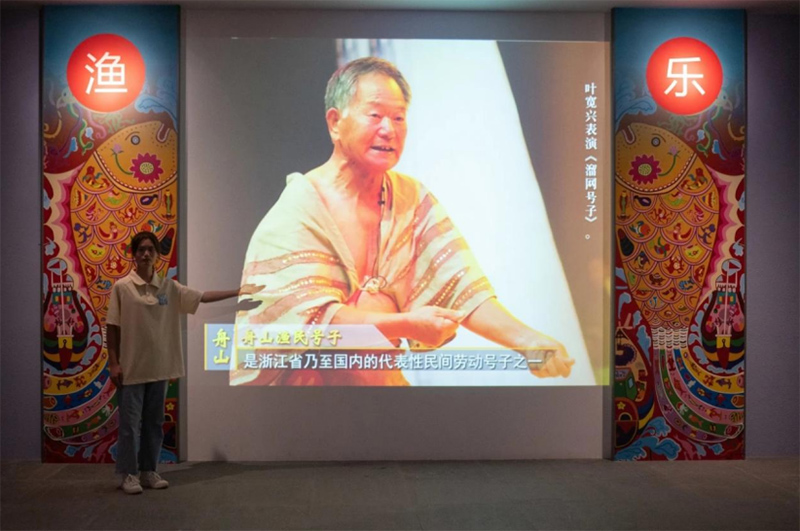

洪国壮向团队成员介绍渔民号子

访谈的过程中洪国壮也会吼几声渔民号子来更形象地对比不同情况下号子的不同,他重点介绍了打水篱号子、起蓬号子和摇橹号子以及渔民号子的历史和自己的传承过程。当谈及年轻人传承问题时,洪国壮露出难色表示如今老一代的渔民都已离去,一些渔民号子正在面临失传,而他也希望有更多的年轻人来帮助他搜集整理或者来学习并且传承。在访谈的最后,洪国壮也是向调研团介绍了舟山的历史和舟山渔业的变化,提醒调研团的成员们一定要珍惜现在的海洋资源一定要保护好当下的海洋生态。最后洪国壮热心地邀请同学们前往他的排练室并且拿出了道具耐心地讲解和指导,让调研团的成员们亲自学习和体验。

团队成员采访洪国壮

授号子教方言,以渔音育禾田访谈结束之后,实践团的成员邀请洪国壮于7月23日在定海岑港街道党群服务中心街道综合文化站中为14位小学生上一堂线上线下相结合的一体化舟山渔民号子课。课堂开头洪国壮先以介绍舟山渔民号子以及舟山的历史背景和海洋文化为主,洪国壮通过三种号子(摇橹号子、起蓬号子、打水篙号子)的详细介绍以及对比吼唱告诉学生们不同号子使用的场景以及各自的特点。舟山的海洋渔文化的历史是生活的朴实感更是奋斗的渔民精神,而其中的词意配以舟山方言所抒意的渔民精神,洪国壮说是渔民号子不可或缺的三要素。洪国壮通过他带的一些渔具道具来解释每一个动作、词意和音调的控制。曲调的长短和声音的洪亮细绵与否,不仅关系于船只的大小、环境的优劣、劳动的轻重更是不可分离于渔民的心情。在洪老师理论知识指引下的实践活动吸引着学生们的学习兴趣。

洪国壮为学生们介绍渔民号子

接下来洪国壮亲身教授,从摇橹的动作、舟山的方言、气息的控制等入手,纠正学生们的问题所在。摇橹的过程中要注重于手脚的协调性,以一侧脚为支点半旋身体,另一侧的脚以踏地为主,双手侧拿橹做推拉的动作。“吔啰吼来,拉里家里啰……”洪国壮虽已高龄但是仍然向学生们展示了他二十多秒不间断的摇橹号子的高声吼唱,他告诉学生每天清晨他都要通过憋气来锻炼气息。实践团的成员们则进行线上的管理,通过各大平台的网络直播和完整的录课向更多对于舟山文化和渔民号子感兴趣的观众提供捷便的线上途径并将此课电子化保存。同时调研团的成员也将线上网友的疑问、想要了解的知识、专业的交流等反馈给洪国壮以进行双向的互动。不少线上观众表示第一次了解到如此有文化底蕴的舟山海洋文化,感受到如此震撼独特的渔民号子,并表示有机会一定来舟山亲自感受这浓郁的海洋渔文化。对听课者来说,线上线下结合的一体化课程的开展意味着打破时间、空间的限制来进行非遗文化的对话、学习并传承;对于洪国壮而言,本次新形式课程的开展是新载体下保护传承非遗的尝试与探索。朝花戴月虽痩,落霞可待归舟

调研团对于渔民号子的创新问题进行了探讨后决定以拍摄与清廉文化相结合的微视频、制作成果集、电子化非出版曲谱、制作网络宣传册等方法入手,并且通过新媒体技术推动渔民号子进校园,让渔民号子能够进入大众视野,为更多人所识、了解、熟知并且学习传承,让优秀非遗文化结合新文化和新的传播方式成为喜闻乐见的文化体。图片“三下乡”社会实践聚焦青年,以青年的视角看社会,以青年的力量维护社会,构筑青年服务社会的大体系,让大学生资源得到合理循环与利用,以理论化构筑实践体系,以实践性建设社会愿景,形成经济基础与上层建筑新的实践体和组合子。浙江海洋大学“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团受到了社会各界的广泛关注,调研团的成员们将承担起文化传承的责任,认识到非遗传承的重要性,也理解实践的必要性。在未来,团队将凝聚青年力量,用一种奉献精神去发掘社会价值。将理论转化为实践力量,做到用理论为前提的实践思考社会问题,用实践为基础的理论知识解决社会难题。

作者:“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团 来源:浙江海洋大学

扫一扫 分享悦读

- 渔音寻旧忆,荡橹泛海迹

- 浙江海洋大学“寻舟音·觅舟迹”舟山渔民号子调研团积极响应国家非物质文化遗产传承保护的号召,聚焦舟山特色渔民号子,发掘舟山深厚海

- 09-05

- 西北大学葵花向阳队暑期实践活动总结

- 为了深入理解现代农业技术的前沿发展,我们团队前往杨凌农业高新技术产业示范区,开展了“葵花向阳——农业智慧探寻”的暑期社会实践活

- 09-05

- 梅山遗韵,潇湘油溪

- 湖南大学“梅山遗韵,潇湘油溪”调研团赴湖南省新化县油溪桥村社会实践

- 09-05

- 安徽大学历史学院赴滁州暑期实践队顺利完成“滁物风华”文物宣传活动

- 安徽大学历史院“历石琅琊,古来弥新”校级重点暑期实践团队,暨“中华文物保护传承”志愿服务队,经过前期实地调研,在充分了解滁州历

- 09-05

- 聚焦精神文明,涵养乡村气质

- 09-05

- 江苏师范大学科文学院:葡萄墙上绘,园中采摘乐无边

- 近日,江苏师范大学科文学院人工智能与软件学院的约“绘”萧县,展“兴”画卷三下乡团队带着满腔的热情和创意,走进了安徽省宿州市萧县

- 09-05

- 西安工程大学赴陕西西安、咸阳乾县 “汉服知识产权多维度保护”暑期社会实践

- 西安工程大学法学专业和服饰专业的本科生、研究生于7月13日—7月17日奔赴西安和咸阳,开展为期一周的“汉服知识产权多维度保护”实践活

- 09-05

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台