多措并举谋发展,乡村振兴谱新篇

为引领青年学生将课堂学习与乡村振兴实践紧密结合,不断挖掘科技创新点,8月28日,安徽农业大学23级电子信息类专业赴金寨县暑期社会实践团深入安徽金寨进行走访调研,为当地食品、科技产业、人才引进政策发展贡献青春力量。

古韵山林玉木耳 壮美山香黄牛壮

在基地负责人汪建国主任的带领下,实践团进入六安市金寨县大湾村的玉木耳示范基地。大湾村的玉木耳,是由中国工程院院士、吉林农业大学教授、“全国脱贫攻坚楷模”李玉院士团队开发的食用菌新品种,色泽洁白、晶莹剔透,营养价值高,经济效益可观。步入基地后,映入眼帘的便是整齐划一的现代标准种植大棚。该基地共有60个大棚,占地28亩,实行“科技专家+村集体经济+示范基地+龙头企业+辐射带动农户”模式,有规模大、集中化、高质量等多个特点,是当地重要的养殖收入来源之一。

图为玉木耳示范基地大棚内景。吴远江 供图

通过此次深入玉木耳基地的走访调研,实践团师生对玉木耳产业链五位一体产业兴农模式助力乡村振兴、推动经济发展有了更深刻的理解。成员们纷纷表示,他们深刻认识到扎根基层、献出力量、服务社会的重要性。作为新时代青年,他们将积极深入基层、深入群众,发扬实践精神,推广特色产业,绘就乡村振兴“实景图”。

除了玉木耳外,金寨县的大别山黄牛更是入选国家地理标志产品,肉质细嫩,口感浓郁,且营养价值极高。这里的黄牛生长在大山深处,采取低人工干扰,偶尔检查生长状况,纯天然放养模式。团队为参观黄牛生长状况,翻山越岭深入马鬃岭腹地。马鬃岭平均海拔有1000米,昼夜温差较大,但山中自然资源丰富。因此,大别山黄牛耐高温、高湿,且多为肥峰型,蹄质坚实,能受住大山中的陡坡。但受到养殖范围广、人工成本高等因素影响,所以目前金寨县黄牛数量不多。

图为马鬃岭散养大别山黄牛。李呈月 供图

辉耀峰峦光伏站 共绘振兴双彩图

2016年4月24日,习近平总书记深入大湾村视察,强调“小康路上一个都不能少,特别是不能少了老区这一块”。几年来,大湾村认真贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神,创新“光伏扶贫”新模式,大湾村农光互补电站就此应运而生。电站总投资218.8万元,占地面积十余亩,年均发电量28万度,贫困户全部享受光伏发电收益,年户均稳定收益3000元。

大湾村农光互补电站采取高支架、农光互补的建设方式,充分利用光伏板间隙地种植大棚灵芝,已搭建灵芝大棚8个,并带动相关贫困户,户均劳务增收2000元。该电站既可以通过光伏电站精准、动态、可持续地帮助贫困户增收,又能够通过灵芝种植增加贫困村集体经济收入。

图为实践团参观光伏电站。陆中创 供图

乡村要振兴 人才当先行

在金寨大湾村这片深山中的土地上,乡村振兴的号角已然吹响,然而人才问题却成为前行路上的关键阻碍。“乡村要振兴,人才当先行”,这句话在花石乡大湾村体现得尤为深刻。大湾村地处深山,本地人才流失严重,那些曾经怀揣梦想的年轻人,为了追求更广阔的发展空间纷纷走出大山,留下的多是老人与儿童。大湾村的偏远位置、相对艰苦的生活条件以及有限的发展机遇,也让许多外地人才望而却步。这使得乡村发展缺乏年轻的活力与创新的思维,传统产业难以转型升级,新兴产业更是难以落地生根。在现实的考量面前,人才的引进面临着巨大挑战。

为此,实践团采访了我校优秀校友,通过选调生考试进入大湾村乡政府从事民政工作的晏世伟学长。通过晏学长的角度,来探寻乡村人才引进政策的发展困境。学长分享到,在基层建设中,不仅需要政策的引领,也应当重视后勤的保障。大湾村深处山区,占地面积广阔,因此外地干部通勤压力大。并且,山区虽然自然资源丰富,但教育、科技资源等相对来说比较落后,休闲娱乐项目比较单一。这些无形中都在影响着乡村振兴工作的开展。

图为采访校友晏世伟。孙金磊 供图

实践团也有幸采访到大湾村何家枝书记和汪建国主任。他们表示,大湾村的乡村振兴不能因人才问题而停滞不前。一方面,要积极创造条件,吸引本地人才回流,通过提供创业扶持、改善基础设施等方式,让那些对家乡有着深厚感情的年轻人看到回乡发展的希望。另一方面,加大对外地人才的吸引力,制定优惠的人才政策,提供良好的工作环境和发展平台,让外地人感受到大湾村对他们的重视与期待。

图为采访大湾村何家枝书记。孙金磊 供图

通过此次的走访调研,实践团师生对大湾村面临的现实困境与未来发展有了更深入的了解,深刻认识到扎根基层、奉献青春、服务社会的重要性。作为新时代青年,我们将积极深入基层、深入群众,结合自身专业优势积极建言献策,发扬实践精神,将自身之力与科技的力量融合,共绘乡村振兴的美好图景。(通讯员 李呈月 章嘉倩 杨子玄)

- 闽江学院:乡村振兴走基层,长寿之乡谱新篇

- 08-31

- 寒假春运志愿行

- 08-31

- 安中学子三下乡之关爱留守儿童

- 08-31

- 多措并举谋发展,乡村振兴谱新篇

- 8月28日,安徽农业大学23级电子信息类专业赴金寨县暑期社会实践团深入安徽金寨进行走访调研,为当地食品、科技产业、人才引进政策发展

- 08-31

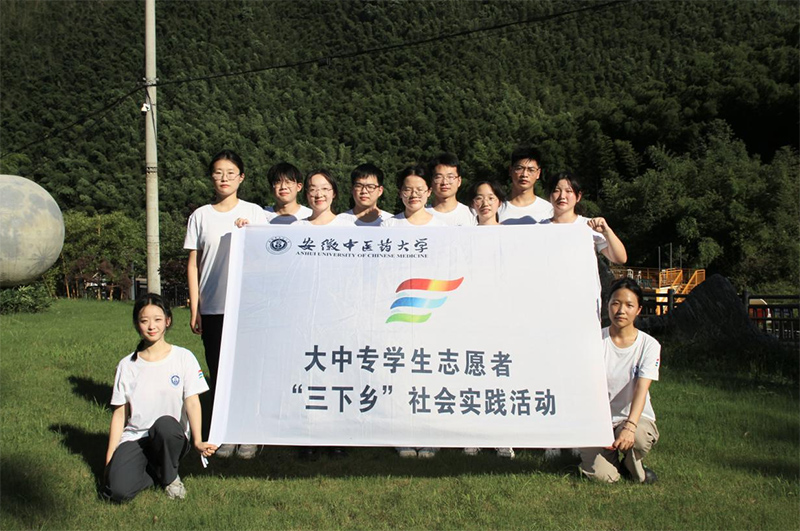

- 安徽中医药大学学子——“三下乡”暑期社会实践活动

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导和帮助广大青年学生在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”

- 08-31

- 深耕医疗一线,共筑医学梦想

- 2024年7月8至7月12日,苏州大学苏州医学院“AI梦想携手行”暑期社会实践团队的志愿者前往苏州大学附属第二医院,开展了以门诊导医、病

- 08-30

- 公法学院访问红色基地实践队探访大别山纪念馆

- 08-30

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台