多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团开展暑假社会实践

发布时间:2024-08-28 关注: 一键复制网址

(通讯员 夏晨曦)新时代中,中华传统文化的价值和魅力并没有随着时代香消玉殒,而是不断的传承和发扬,甚至在此次巴黎奥运会中都有中华文化的彰显。实践团成员在暑假期间兵分三路探寻身边的非遗文化——扬州三把刀,广西钦州坭兴陶以及连云港贝雕,以家乡人的身份去关切身边的非遗文化的发展与传承。

通过这次活动,实践团成员们深刻体会到传统技艺的传承意义。扬州“三把刀”的每一道工序都凝聚了无数匠人的智慧和汗水,这些技艺不仅仅是生活技能,更是文化的一部分,它们代表了扬州深厚的历史底蕴和对品质的追求。

江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员钟洁则是在8月12日前往广西钦州的坭兴陶艺术村,首先映入眼帘的是古色古香的陶艺作坊和错落有致的展示厅。村里的工作人员热情地接待了实践团,详细介绍了坭兴陶的历史沿革和文化特色,让实践团成员们对坭兴陶有了初步的了解。“坭兴陶制作体验”环节。在陶艺师傅的指导下,钟洁尝试了坭兴陶的拉坯工艺。这是一项需要耐心和技巧的工作,钟洁从最基础的泥团开始,通过旋转和塑形,逐渐形成碗状。虽然初次尝试,手下的泥坯并不尽如人意,但师傅的鼓励和指导让钟洁感受到了坭兴陶制作的乐趣。这次活动让钟洁认识到,非物质文化遗产的传承需要我们每一个人的参与和努力。只有将传统技艺与现代设计相结合,才能让坭兴陶这样的文化遗产在新时代中焕发新的活力。

图为江苏科技大学深蓝学院“匠心独运”实践团成员潘妍在浴场门前与杨广先生的牌子合照

江苏科技大学海洋学院学生组成的“匠心独运”实践团在暑假期间,以潘妍为代表来到了扬州,寻找扬州三把刀的传承人。潘妍在8月8到8月10日,先后来到了扬州的陆琴脚艺珍园店,扬州理发术博物馆和扬州淮扬菜文化博物馆。在陆琴脚艺珍园店,潘妍有幸采访到了传承人杨广杨老师。杨老师首先向潘妍等人介绍了扬州修脚的历史和文化,然后展示了修脚的基本流程和技巧。在体验环节,杨老师一边修脚,一边解释每一步的目的和技巧,让实践团成员对这门技艺有了更深入的理解。杨老师告诉实践团成员们,扬州修脚术已经成功申报为国家级非物质文化遗产,这不仅是对他个人技艺的认可,也是对整个行业地位的提升。

图为江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员潘妍与三把刀传承人之理发刀传承人吴高兰的合照

在扬州的理发术博物馆的非遗传承人主持。传承人吴高兰老师首先向实践团潘妍一行人介绍了扬州理发刀的历史和文化,然后展示了理发的基本流程和技巧。而且吴老师告诉实践团成员们扬州理发术的精髓在于"心手相应",即通过心与手的默契配合,使每一次剪切都精准到位。

图为江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员潘妍拍摄的杨广传承人修脚的照片

接着第三天潘妍一行人参观了扬州淮扬菜文化博物馆,这里展示了丰富的扬州饮食文化和“三把刀”技艺。在博物馆内,实践团成员们有幸观看了中国淮扬菜烹饪大师茅爱海的现场表演。接下来,实践团成员们进入三把刀文化体验区,亲自尝试使用传统菜刀进行简单的切配练习。在专业指导下,实践团成员们学习了如何将一块豆制品切成24片薄片,并进一步切成细如发丝的干丝通过这次活动,实践团成员们深刻体会到传统技艺的传承意义。扬州“三把刀”的每一道工序都凝聚了无数匠人的智慧和汗水,这些技艺不仅仅是生活技能,更是文化的一部分,它们代表了扬州深厚的历史底蕴和对品质的追求。

江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员钟洁则是在8月12日前往广西钦州的坭兴陶艺术村,首先映入眼帘的是古色古香的陶艺作坊和错落有致的展示厅。村里的工作人员热情地接待了实践团,详细介绍了坭兴陶的历史沿革和文化特色,让实践团成员们对坭兴陶有了初步的了解。“坭兴陶制作体验”环节。在陶艺师傅的指导下,钟洁尝试了坭兴陶的拉坯工艺。这是一项需要耐心和技巧的工作,钟洁从最基础的泥团开始,通过旋转和塑形,逐渐形成碗状。虽然初次尝试,手下的泥坯并不尽如人意,但师傅的鼓励和指导让钟洁感受到了坭兴陶制作的乐趣。这次活动让钟洁认识到,非物质文化遗产的传承需要我们每一个人的参与和努力。只有将传统技艺与现代设计相结合,才能让坭兴陶这样的文化遗产在新时代中焕发新的活力。

图为江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员钟洁在广西钦州坭兴陶工厂所拍摄的陶艺制作过程

江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员蒋欣悦一行人在8月10日抵达连云港非遗博物馆。讲解员李老师不仅详细介绍了贝雕工艺的历史,还特别强调了贝雕作为非物质文化遗产的重要地位,激发了实践团成员们对贝雕艺术的浓厚兴趣。在简单参观完“贝雕艺术长廊”便是“贝雕技艺体验”环节。在专业师傅的指导下,实践团成员们尝试了贝壳的选取、雕刻和拼接。蒋心悦则是选择了“莲花”作为雕刻主题,虽然过程充满挑战,但在师傅的耐心指导下,她完成了人生中第一件贝雕作品,虽然简单,却意义非凡。

图为江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团成员蒋心悦参观连云港贝雕博物馆所拍摄

通过近距离接触和亲手实践,实践团成员们对三处非物质文化遗产有了更深的理解和认同。这种文化自信不仅来源于对技艺的掌握,更来自于对历史文化的尊重和传承的责任感,我们应于主动承担起非遗保护的重担,为中国非遗文化的复兴繁荣而努力。“匠心独运”实践团也希望通过这次的暑假实践活动,让更多的人了解到这三个地方的非遗文化,号召新时代青年承担起文化传承的责任。

——撰写//夏晨曦

拍摄//潘妍 钟洁 蒋心悦

拍摄//潘妍 钟洁 蒋心悦

作者:夏晨曦 来源:江苏科技大学海洋学院

扫一扫 分享悦读

- 江苏科技大学海洋学院“匠心独运”实践团开展暑假社会实践

- 新时代中,中华传统文化的价值和魅力并没有随着时代香消玉殒,而是不断的传承和发扬,甚至在此次巴黎奥运会中都有中华文化的彰显。实践

- 08-28

- 【薪火传承——中医药非物质文化遗产的保护和传承】“古韵悠长传薪火,中医药道泽千秋”薪火实践

- 南京中医药大学薪火实践团“古韵悠长传薪火,中医药道泽千秋”薪火实践团笃行致远实践队博物馆中静拾遗实践情况。

- 08-28

- 智防诈骗,守护乡村 —— 塔大学子反诈骗知识普及行动暖人心

- 在春意盎然的季节里,塔里木大学的青年学子们带着满腔热忱,踏上了“智防诈骗,守护乡村”的公益征程。他们深知,随着科技的进步,诈骗

- 08-28

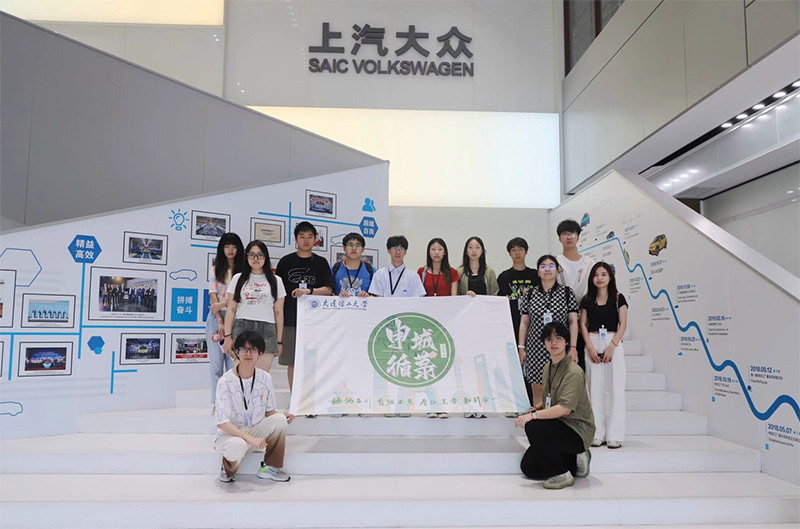

- 大连理工大学“匠心赋灵“实践团2024年暑期上海企业行:访申城名企 ,担时代重任

- 大连理工大学“匠心赋灵,申城寻菉”实践团赴上海深入探究企业在双碳管理领域的具体工作,绘制绿色足迹,学习绿色科技。

- 08-28

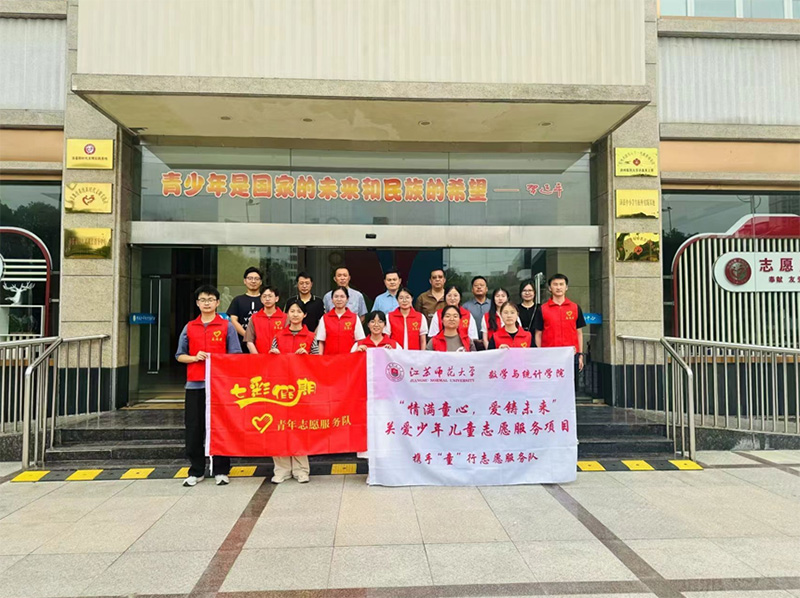

- 苏师学子创绘青春,携手共铸七彩暑期

- 为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,切实加强对农村留守儿童、寄宿儿童等少年儿童群体的关心关爱,

- 08-28

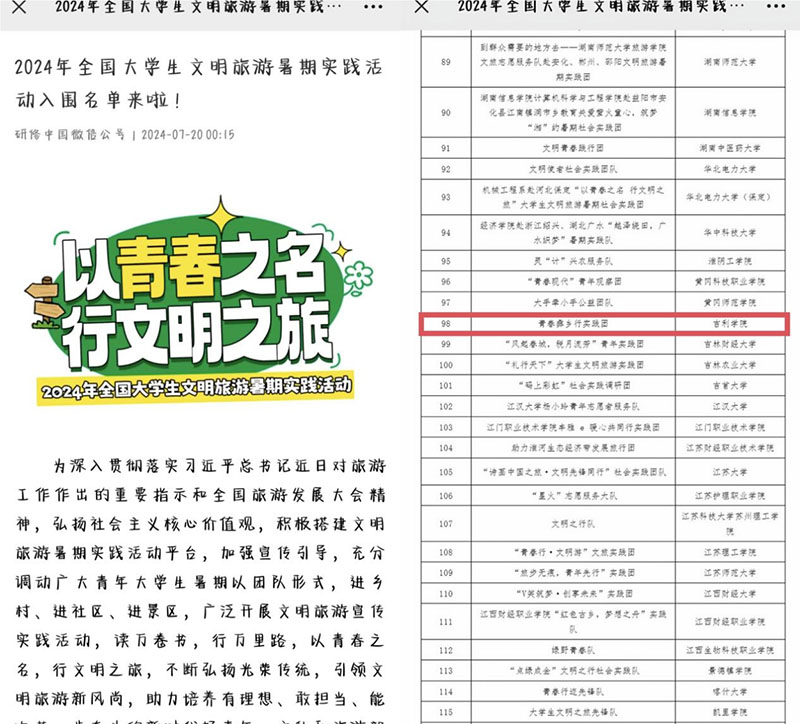

- “以青春之名,行文明之旅”

- 明确青年在推动旅游业发展的责任与使命,加强会理文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化,2024年8月21日-27日,吉利学院“青春彝乡行

- 08-28

- 支教谢王献真心,同心共筑学子梦

- 巢湖学院青年志愿者联合会赴汤山爱心学校暑期义务支教团的15名成员于7月12日前往巢湖市散兵镇谢王小学为小朋友们开展为期一周生动有趣

- 08-28

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台