多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

江苏省大学生在行动——河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队在行动

发布时间:2024-07-28 关注: 一键复制网址

江苏省大学生在行动——河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队暑期实践

为积极响应江苏省环境科学学会开展的2024大学生在行动暨志愿者千乡万村环保科普行,深入了解湿地作为“地球之肺”对生态环境的重要作用,贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于科技创新和志愿服务的重要指示精神,河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队于7月3日-7月4日前往洪泽湖湿地自然保护区进行参观学习、实地调研访谈,7月5日前往江苏省泗洪县临淮镇胜利社区开展环保宣讲活动。

实地调研参观,了解湿地近况

7月3日-7月4日,小分队前往江苏省泗洪县洪泽湖湿地自然保护区进行实地调研参观。在洪泽湖湿地度假村张书记的带领下,小分队成功对接了江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区的王莹老师,并与王莹老师一道针对湿地生态保护、修复成果及当前湿地保护遇到的问题进行了一系列信息记录与收集。其记录内容主要在生物多样性方面,土壤水质监测方面等等。

据悉,日前保护区的鸟类共有237种,包括国家一级保护鸟类大鸨、东方白鹳、黑鹳、丹顶鹤等,还发现了世界濒危鸟类震旦鸦雀。鸟类总数也从20余万只增加到50余万只。其中,花脸鸭种群数量超过20000只,是国内发现花脸鸭种群数量最多的区域。植物种类丰富,湖区有浮游植物门141属165种,水生高等植物81种,隶属36科61属。 除此之外,还有丰富的鱼类、两栖动物、爬行动物和哺乳动物等。对生物多样性的保护具有重要意义。

小分队实地调研参观洪泽湖湿地

访谈相关人员,探索保护模式

小分队为深入了解探索洪泽湖湿地的保护模式,对洪泽湖自然保护区管理处工作人员王莹老师进行了采访。通过采访,小分队深入了解了保护区将科技注入生态保护的发展模式,王莹老师着重提到了这三种典型模式:洪泽湖保护区管理人员按照6:3:1的原则探索出了潭-滩-岛和边潭-心滩两大生态恢复模型,为大规模推广多类型湿地生态修复提供了技术指导;区域的主要水流通道,设置了阻挡喜旱莲子草的洋槐木栅栏,鱼可以进来,入侵物种则被阻挡在外;在湿地的浅滩处,植物吸收氮磷获得繁荣生长,他们消亡后其中的腐殖质被冲上浅滩,吸引底栖动物和小鱼小虾,候鸟又会吃掉这些小鱼小虾,洪泽湖通过这种浅滩完成物质和能量的循环。

在调查的过程中,保护区的张书记在千荷园向各成员详细地介绍了洪泽湖湿地保护区的保护进程,以及在湿地保护工作中的宝贵工作经验,包括洪泽湖早期污染的成因——农业的面源污染,和后期的处理方法改善,并强调了退渔还湿的政策。随后讲解员带领小分队成员参观了洪泽湖湿地博物馆,初步了解了洪泽湖生态环境的变迁。

小分队对湿地相关人员进行访谈

基于社区实际,进行科普宣讲

7月5日上午,小分队前往中国共产党泗洪县临淮镇胜利社区委员会进行科普宣讲。在胜利社区元支书的介绍下,小分队了解到胜利社区是“退渔还湿”方案实施的成功案例。基于社区相关历史和政策帮扶等实际情况,小队制作出了科普宣传PPT,将生物多样性的重要性与洪泽湖湿地实况相结合,开展内容丰富、形式多样、效果优良的主题科普宣讲,用浅显易懂的语言深入浅出地介绍了“双碳”等理论及“科技与生态保护相结合”等措施,有效的提高了当地人民保护环境的意识。同时发放调查问卷,让更多的人意识到保护环境的重要性。

小分队在胜利社区科普宣讲

此次实践,小分队成员们不仅加深了湿地对环境保护的重要作用和重大意义的认识,更能够亲身感受到生态环境保护与建设的重要性和紧迫性。小分队充分发挥自身优势,带动和影响身边的人,主动倡导保护环境、节约资源、减少污染的生活方式,积极参与志愿服务,成为环保事业的推动者和践行者,为可持续发展贡献自己的智慧和力量。河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队将在绿色低碳的科普宣讲道路上行稳致远,为全面建设美丽中国贡献更多青春力量。

图文来源:叶亚舟

联系方式:13857087175

为积极响应江苏省环境科学学会开展的2024大学生在行动暨志愿者千乡万村环保科普行,深入了解湿地作为“地球之肺”对生态环境的重要作用,贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于科技创新和志愿服务的重要指示精神,河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队于7月3日-7月4日前往洪泽湖湿地自然保护区进行参观学习、实地调研访谈,7月5日前往江苏省泗洪县临淮镇胜利社区开展环保宣讲活动。

实地调研参观,了解湿地近况

7月3日-7月4日,小分队前往江苏省泗洪县洪泽湖湿地自然保护区进行实地调研参观。在洪泽湖湿地度假村张书记的带领下,小分队成功对接了江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区的王莹老师,并与王莹老师一道针对湿地生态保护、修复成果及当前湿地保护遇到的问题进行了一系列信息记录与收集。其记录内容主要在生物多样性方面,土壤水质监测方面等等。

据悉,日前保护区的鸟类共有237种,包括国家一级保护鸟类大鸨、东方白鹳、黑鹳、丹顶鹤等,还发现了世界濒危鸟类震旦鸦雀。鸟类总数也从20余万只增加到50余万只。其中,花脸鸭种群数量超过20000只,是国内发现花脸鸭种群数量最多的区域。植物种类丰富,湖区有浮游植物门141属165种,水生高等植物81种,隶属36科61属。 除此之外,还有丰富的鱼类、两栖动物、爬行动物和哺乳动物等。对生物多样性的保护具有重要意义。

小分队实地调研参观洪泽湖湿地

访谈相关人员,探索保护模式

小分队为深入了解探索洪泽湖湿地的保护模式,对洪泽湖自然保护区管理处工作人员王莹老师进行了采访。通过采访,小分队深入了解了保护区将科技注入生态保护的发展模式,王莹老师着重提到了这三种典型模式:洪泽湖保护区管理人员按照6:3:1的原则探索出了潭-滩-岛和边潭-心滩两大生态恢复模型,为大规模推广多类型湿地生态修复提供了技术指导;区域的主要水流通道,设置了阻挡喜旱莲子草的洋槐木栅栏,鱼可以进来,入侵物种则被阻挡在外;在湿地的浅滩处,植物吸收氮磷获得繁荣生长,他们消亡后其中的腐殖质被冲上浅滩,吸引底栖动物和小鱼小虾,候鸟又会吃掉这些小鱼小虾,洪泽湖通过这种浅滩完成物质和能量的循环。

在调查的过程中,保护区的张书记在千荷园向各成员详细地介绍了洪泽湖湿地保护区的保护进程,以及在湿地保护工作中的宝贵工作经验,包括洪泽湖早期污染的成因——农业的面源污染,和后期的处理方法改善,并强调了退渔还湿的政策。随后讲解员带领小分队成员参观了洪泽湖湿地博物馆,初步了解了洪泽湖生态环境的变迁。

小分队对湿地相关人员进行访谈

基于社区实际,进行科普宣讲

7月5日上午,小分队前往中国共产党泗洪县临淮镇胜利社区委员会进行科普宣讲。在胜利社区元支书的介绍下,小分队了解到胜利社区是“退渔还湿”方案实施的成功案例。基于社区相关历史和政策帮扶等实际情况,小队制作出了科普宣传PPT,将生物多样性的重要性与洪泽湖湿地实况相结合,开展内容丰富、形式多样、效果优良的主题科普宣讲,用浅显易懂的语言深入浅出地介绍了“双碳”等理论及“科技与生态保护相结合”等措施,有效的提高了当地人民保护环境的意识。同时发放调查问卷,让更多的人意识到保护环境的重要性。

小分队在胜利社区科普宣讲

此次实践,小分队成员们不仅加深了湿地对环境保护的重要作用和重大意义的认识,更能够亲身感受到生态环境保护与建设的重要性和紧迫性。小分队充分发挥自身优势,带动和影响身边的人,主动倡导保护环境、节约资源、减少污染的生活方式,积极参与志愿服务,成为环保事业的推动者和践行者,为可持续发展贡献自己的智慧和力量。河海大学“减污溯源,育还湿地”湿地生态观察与科普推广小分队将在绿色低碳的科普宣讲道路上行稳致远,为全面建设美丽中国贡献更多青春力量。

图文来源:叶亚舟

联系方式:13857087175

作者:叶亚舟 来源:河海大学环境学院公众号

- 普及智慧农业,唱响时代赞歌

- 为充分了解同大镇智慧农业的发展情况及智慧农业的相关知识,进一步了解智慧农业在同大镇的未来规划,2024年7月16日,巢湖学院数学与大

- 07-28

- 汇聚科技之力,谱写乡村新篇

- 为提高乡镇居民的安全意识和防范能力,2024年7月18日,巢湖学院数学与大数据学院“智造农业,数联乡村”智慧农业发展调研团在宣城市广

- 07-28

- 安徽学子三下乡实践纪实:穿越古今,探秘成都博物馆

- 7月22日,安徽工业大学公法学院“寸心寄华夏,星火燃红途”爱国先锋实践队队员参观了成都博物馆。此次参观旨在通过实地学习,深入了解

- 07-28

- 语桥筑行,红色驻心

- 为促进文化交流,增进民族团结,传承红色精神。2024年7月26日,塔里木大学“红星闪闪”社会实践团到达新疆和田地区皮山县藏桂乡亚曼亚

- 07-28

- 塔里木大学三下乡 屯垦戍边,农垦壮歌

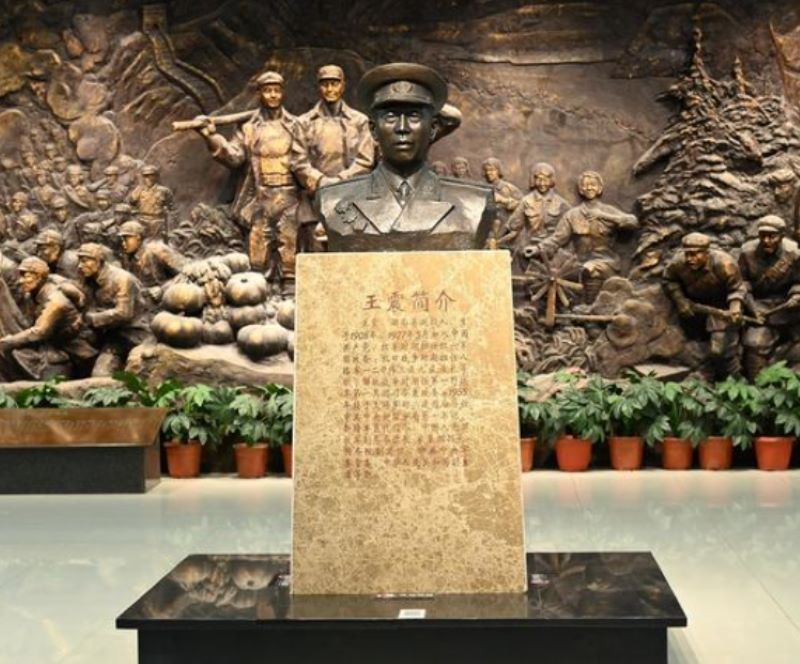

- 感受先烈的革命精神,追溯红色记忆,共赴红色征程,塔里木大学“红星闪闪”实践团于2024年7月26日共同参观了三五九旅农垦纪念馆共同探

- 07-28

- 数字化浪涌双沟边,质量光映酒香绵

- 07-28

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台