多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

走进赵登禹纪念馆| 血战卢沟魂不死,乡亲谁忘赵将军

发布时间:2024-02-25 关注: 一键复制网址

回顾抗战历史,总有一个人无法绕过,他就是生于菏泽市牡丹区,领导了大名鼎鼎的喜峰口抗战,并在卢沟桥事变中坚守宛平以死殉国的赵登禹将军。今天,东南大学“齐鲁钦差大队”实践团来到了位于菏泽曹州书画院的赵登禹纪念馆,回顾了“大刀将军”赵登禹波澜壮阔的一生。

图:实践队在赵登禹纪念馆前的合影

赵登禹纪念馆介绍

赵登禹纪念馆是1995年由原菏泽地委、行署决定,为纪念著名爱国将领、民族英雄赵登禹将军而建立的一处“爱国主义教育基地”。纪念馆位于菏泽老城区的广福街最南端,路西的城墙根处。门前有一小广场,坐北朝南,黄瓦白墙,双檐平顶,典型的现代建筑。

走进馆内,东西通联七间,正堂中间,停放有赵登禹将军的半身塑像,两旁摆放有缅怀烈士时所献的花篮和花盆。中间玻璃展柜中,陈列着大量翔实的照片、文史资料与实物,近200余件。四周墙上挂满了烈士的遗照、图片和绘画,记录着赵登禹不同时期的英勇事迹,再现了赵登禹的抗战英雄形象。徘徊于纪念馆内,仿佛置身于那个战火纷飞的岁月。

赵登禹生平介绍

赵登禹,字舜臣。1898年出生于山东菏泽。1914年加入冯玉祥的部队,由普通士兵开始做起,由此开启了将军传奇的军旅生涯。

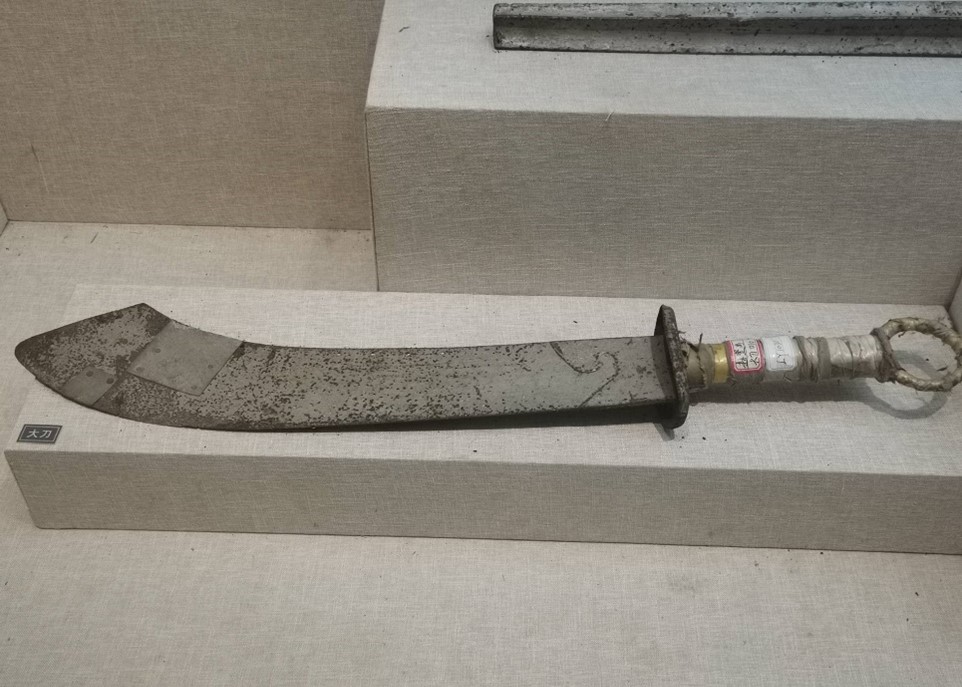

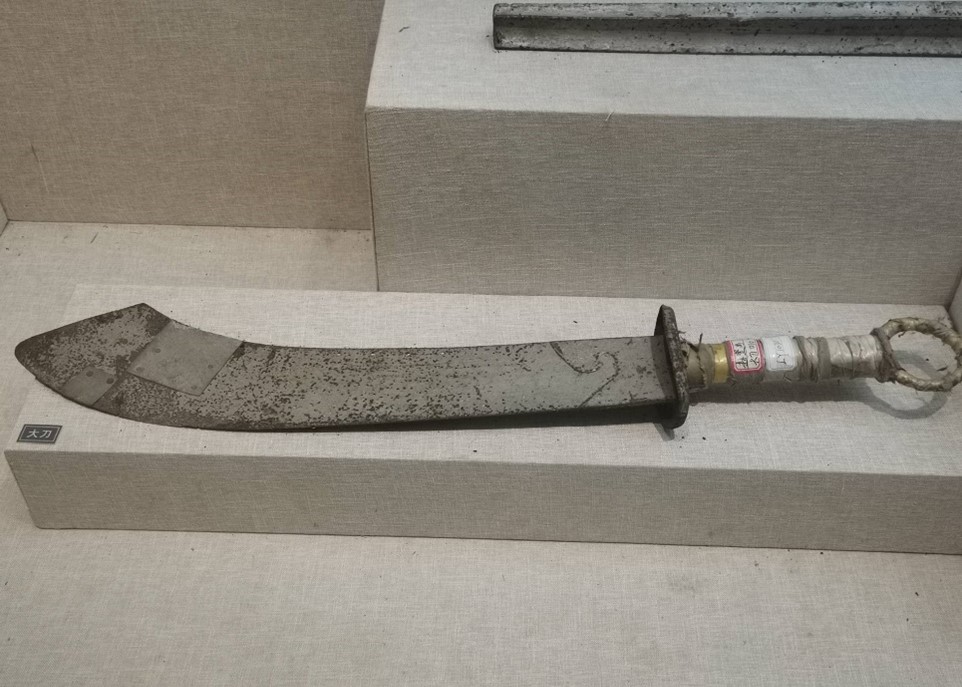

九一八事变后,东北落入日寇魔掌。国家灾难、民族耻辱,震撼着广大爱国官兵。当时,国民革命军第29军的武器装备非常简陋,枪械严重不足,于是他们自制了一批大刀发给战士们。时任第29军第37师第109旅旅长的赵登禹还身先士卒给大家做示范,演练大刀劈杀要领。纪念馆内还保存有当年赵登禹将军使用过的大刀。

图:赵登禹将军使用过的大刀

喜峰口抗战中,正是赵登禹将军率领的“大刀队”取得了骄人的胜利。1933年3月,长城抗战爆发,赵登禹率部于喜峰口坚决抵抗,亲率三路敢死队夜袭日军阵营,砍杀日军千余人,炸毁大炮18门,让中国军队取得了自九一八事变以来的首次大胜。作曲家麦新为之创作了《大刀进行曲》,从此,“大刀向鬼子们的头上砍去”唱遍了全国。

七七事变以后,日本帝国主义向华北大量输送兵力,平津一带危在旦夕。赵登禹率部守卫北京城外的南苑,立下军令状,誓死坚守宛平。日军出动30余架飞机轮番进行轰炸,并命3000余人的机械化部队从地面发动猛烈攻击,而赵登禹部孤军作战,损失惨重。在转移阵地的过程中,赵登禹不幸被伏兵击中,壮烈殉国。他是抗战以来中国牺牲的第一位师长,临终前给卫兵留下遗言:“军人战死沙场,原是本分,没什么值得悲伤。回去告诉老母,忠孝不能两全,儿子为国死,也算对得起祖宗。”

赵登禹牺牲后,南京国民政府追赠其为陆军上将,中共在法国巴黎出版的《救国时报》载文敬悼赵登禹、佟麟阁两位将军,说他们奋战至最后一滴血,光荣地完成了保国卫民的天职,足为全国军人之模范。抗战胜利后,北平三条道路更名为赵登禹路、佟麟阁路、张自忠路,以纪念这三位为保卫北平、保卫华北而牺牲的将军,沿用至今。

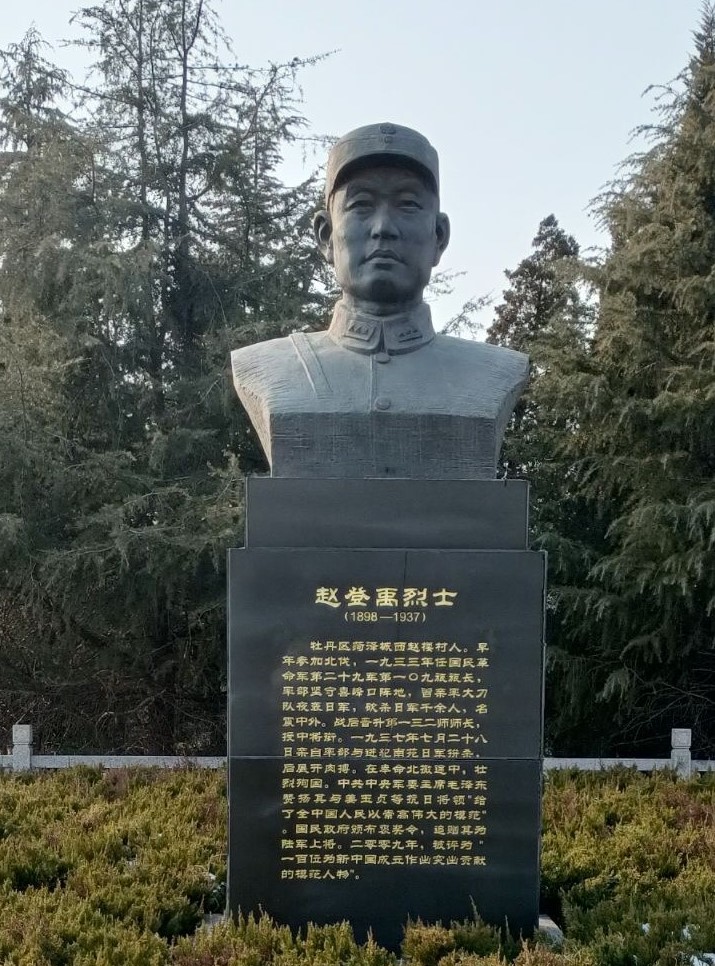

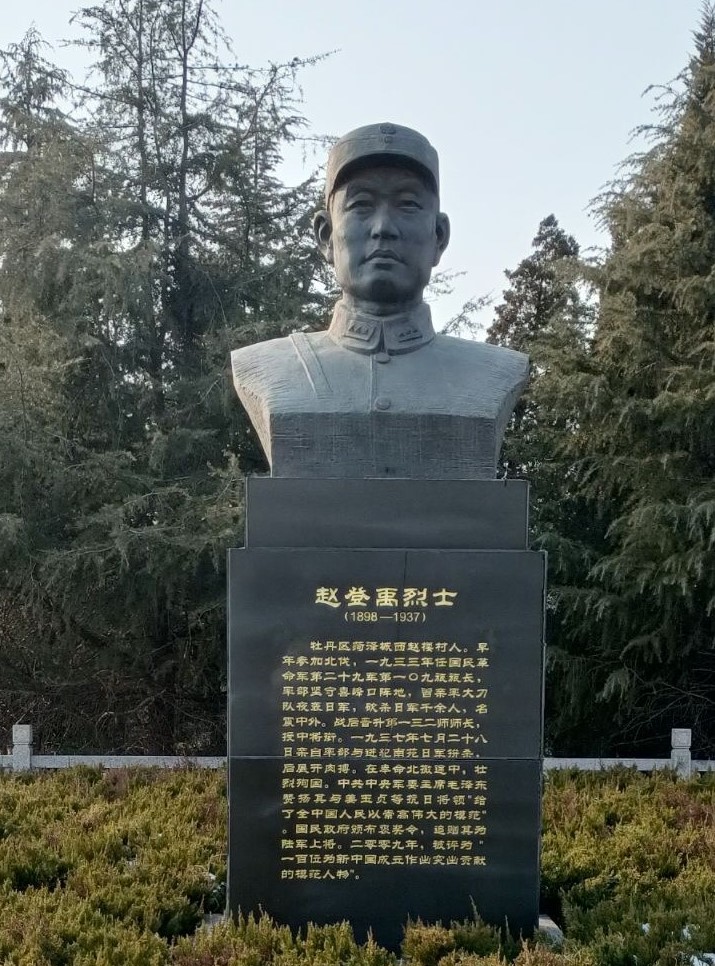

图:菏泽市烈士陵园内的赵登禹像

时至今日,赵登禹将军的事迹和精神早已深入每个菏泽百姓的心中,成为根植在乡亲们血脉深处的崇高信仰。

图:实践队在赵登禹纪念馆前的合影

赵登禹纪念馆介绍

赵登禹纪念馆是1995年由原菏泽地委、行署决定,为纪念著名爱国将领、民族英雄赵登禹将军而建立的一处“爱国主义教育基地”。纪念馆位于菏泽老城区的广福街最南端,路西的城墙根处。门前有一小广场,坐北朝南,黄瓦白墙,双檐平顶,典型的现代建筑。

走进馆内,东西通联七间,正堂中间,停放有赵登禹将军的半身塑像,两旁摆放有缅怀烈士时所献的花篮和花盆。中间玻璃展柜中,陈列着大量翔实的照片、文史资料与实物,近200余件。四周墙上挂满了烈士的遗照、图片和绘画,记录着赵登禹不同时期的英勇事迹,再现了赵登禹的抗战英雄形象。徘徊于纪念馆内,仿佛置身于那个战火纷飞的岁月。

赵登禹生平介绍

赵登禹,字舜臣。1898年出生于山东菏泽。1914年加入冯玉祥的部队,由普通士兵开始做起,由此开启了将军传奇的军旅生涯。

九一八事变后,东北落入日寇魔掌。国家灾难、民族耻辱,震撼着广大爱国官兵。当时,国民革命军第29军的武器装备非常简陋,枪械严重不足,于是他们自制了一批大刀发给战士们。时任第29军第37师第109旅旅长的赵登禹还身先士卒给大家做示范,演练大刀劈杀要领。纪念馆内还保存有当年赵登禹将军使用过的大刀。

图:赵登禹将军使用过的大刀

喜峰口抗战中,正是赵登禹将军率领的“大刀队”取得了骄人的胜利。1933年3月,长城抗战爆发,赵登禹率部于喜峰口坚决抵抗,亲率三路敢死队夜袭日军阵营,砍杀日军千余人,炸毁大炮18门,让中国军队取得了自九一八事变以来的首次大胜。作曲家麦新为之创作了《大刀进行曲》,从此,“大刀向鬼子们的头上砍去”唱遍了全国。

七七事变以后,日本帝国主义向华北大量输送兵力,平津一带危在旦夕。赵登禹率部守卫北京城外的南苑,立下军令状,誓死坚守宛平。日军出动30余架飞机轮番进行轰炸,并命3000余人的机械化部队从地面发动猛烈攻击,而赵登禹部孤军作战,损失惨重。在转移阵地的过程中,赵登禹不幸被伏兵击中,壮烈殉国。他是抗战以来中国牺牲的第一位师长,临终前给卫兵留下遗言:“军人战死沙场,原是本分,没什么值得悲伤。回去告诉老母,忠孝不能两全,儿子为国死,也算对得起祖宗。”

赵登禹牺牲后,南京国民政府追赠其为陆军上将,中共在法国巴黎出版的《救国时报》载文敬悼赵登禹、佟麟阁两位将军,说他们奋战至最后一滴血,光荣地完成了保国卫民的天职,足为全国军人之模范。抗战胜利后,北平三条道路更名为赵登禹路、佟麟阁路、张自忠路,以纪念这三位为保卫北平、保卫华北而牺牲的将军,沿用至今。

图:菏泽市烈士陵园内的赵登禹像

时至今日,赵登禹将军的事迹和精神早已深入每个菏泽百姓的心中,成为根植在乡亲们血脉深处的崇高信仰。

作者:东南大学齐鲁钦差大队实践队 来源:实践队原创

- 走进赵登禹纪念馆| 血战卢沟魂不死,乡亲谁忘赵将军

- 东南大学社会实践团走进赵登禹纪念馆,回顾赵登禹将军的一生

- 02-25

- 河海大学筑梦冰城宣讲队赴哈尔滨市呼兰一中开展返校宣讲

- 2024年1月25日,河海大学筑梦冰城宣讲队前往呼兰一中开展“源泉工程”假期实践项目来自力学与材料学院、法学院、信息学部计算机与信息

- 02-25

- 凝聚群众力量,共筑平安社区

- 为共推平安社区建设,确保社区范围内消防安全形势稳定,有效预防消防安全事故发生,保障居民生命和财产安全,2024年2月19日,曲阜师范

- 02-24

- 山东大学“一路智行”调研队完成济宁市实地走访调研

- 2024年2月23日,商学院一路智行调研团于山东省济宁市浚源港口展开实地走访调研,旨在通过“得知此事要躬行”的精神探寻人工智能在这座

- 02-24

- “一路智行”社会实践调研队对汽车服务类企业开展调研

- 2月24日,为探究智能化对劳动就业变化情况的影响,“一路智行”社会实践调研队在山东省泰安市玖玖汽车服务有限公司开展调研

- 02-24

- 十万大军抢渡黄河,王震将军率众征服天险!

- 团队成员在山西运城向大家讲解王震将军的事迹,学习王震将军的精神。

- 02-24

- 观赏非遗龙灯龙舞 赓续优秀传统文化

- 团队成员回到湖南老家,向大家展示当地的独特的新年文化

- 02-24

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台