中南学子:访龙港古镇,传红色记忆

(通讯员:袁昕月、鲍容、刘蒙蒙、方元文静、张劭懿)

为响应团中央“返家乡”社会实践号召,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,在实践中了解国情、成长成才,来自中南大学的“访龙港古镇,传红色记忆”实践团队在1月19日到达黄石市阳新县龙港镇,开展为期3天的社会实践活动。

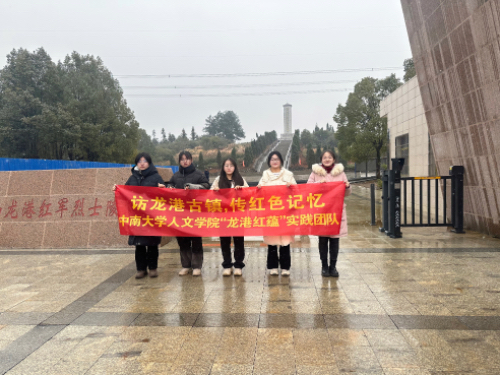

(图为团队全体成员合照)

1月19日,团队前往列宁小学和彭杨中学参观。这两所学校分别是为了纪念先驱列宁、澎湃和杨殷两位烈士而命名的。在与列宁小学副校长刘红雁、彭杨学校学生家长的交谈中,我们感受到老一辈人对本地红色革命历史的自豪,也加深了自身对当地红色资源的的认识。深入校园,走进课堂,团队成员方元文静同学在六年四班展开提问,“你们知道龙港镇有什么红色旧址吗?”“你们知道对面的学校名是什么吗?”同学们的回答异口同声,可见家乡文化耳濡目染,红色文化代代相传。

(图为团队成员刘蒙蒙同学与列宁小学副校长刘红雁交谈)

(图为团队成员方元文静同学在列宁小学六年四班展开提问)

1月20日,团队抵达龙港革命历史纪念馆和红军街。他们在街道两侧,距离很近但风格全然不同。纪念馆内保留翻新了鄂东南特委等遗址,新修了彭德怀元帅的雕塑,但限制参观。而红军街采取了不同的保护手段,街道内革命旧址与居民住所融合,“最小干预”所以团队在各家各户门前依旧能看到丰富的碑文、对联歌颂革命历史与先烈,“最大限度保留历史信念”所以红军街内每处旧址都附有“消防安全责任公示”,鄂东南中医院旧址也被充分利用起来,改造为微型消防站,继续造福着一方百姓。在这条街道里团队成员充分感受了红色历史与现代生活的融合。建筑会随着时间的流逝而褪色,但是那些红色记忆却会历久弥新,在我们的心中永远闪耀。

(图为团队成员袁昕月同学参观纪念馆内的遗址)

(图为团队成员张劭懿和鲍容两位同学参观红军街内改造的微型消防站)

1月21日上午,实践团队赴湘赣鄂边区鄂东南龙港红军烈士陵园。走进烈士陵园,团队成员认真阅读了石碑上的“红军烈士墓群迁冢简介”,那些对阳新县革命历史及其在湘赣鄂边区地位的介绍,能让人一瞬间回到多年前的鄂东南革命根据地。团队成员安静地沿着小路瞻仰烈士墓碑,并用文字庄重地记下墓碑上留存的烈士信息。烈士纪念碑位于陵园的中心,在陵园入口便能一眼看见。瞻仰完烈士墓碑,团队成员拾级而上,走近“鄂东南红军烈士纪念碑”。纪念碑上,鎏金碑文书写着斗争往事。“烈士业绩,万古流芳。”烈士英名在此镌刻,我们铭记烈士业绩。

(图为新烈士陵园内的红军烈士墓碑迁冢简介)

1月21日下午,实践团队前往另一处烈士陵园,当地人习惯性称呼为“老烈士陵园”。沿途人来人往,一路店铺,烈士陵园就在这样一个街道的胡同里,与当地人的生活紧密相连着,不时有人入内休闲放松。烈士陵园的入口处是一段漫长而陡峭的石阶,团队成员相互鼓励着,一起攀登至顶端。继续前进,五星红旗映入眼帘,纪念碑就在这旁边。纪念碑下方,红字书写了鄂东南革命的起因、过程,更记录了许多为此牺牲的革命烈士的姓名。纪念碑右侧,是吴致民烈士的墓碑及其生平;左侧,是陈春意等十五名烈士的墓碑。团队成员将这些一一记录。革命历史让人受益匪浅,革命精神让人触动万分。“铭记历史,珍爱和平”,烈士英魂在此安葬,我们不忘来路历史。

1月22日,实践团队前去拜访“老陵园”的自发守墓人舒在则爷爷。在采访舒在则爷爷的过程中,实践团队得知了他守墓的初心——“处理好环境,我们活人上去玩得清爽一些,他们老人睡得也安宁一些”。守墓十八年,从打茅草开始,挖地、栽种鸡冠花、修补碑文,他一件件细细做着,在修缮完成后还坚持给清明节上山扫墓的学生们宣讲。荒山变作公园,烈士得以安息。在他身上,团队看到一个龙港镇的居民对当地红色文化的自发保护,看到一个中国人民对历史文化的守护。对于传承保护红色文化,舒在则爷爷给团队成员上了生动的一课。

(图为团队成员采访老烈士陵园的守墓老兵舒在则爷爷)

本次实践活动旨在深入了解家乡红色历史,传播家乡红色文化。龙港镇比起其他的红色历史地点,他的红色是“活的”,团队在实践的时候无需依赖讲解员等,丰富的碑文还有每一位龙港居民都是珍贵的“讲解员”,团队成员在和碑文无声的对话里以及与居民有声的交谈中加深了对当地红色文化历史的了解。并且,这也给了团队宣传文化的切入点——红色历史与现代生活的交融。团队成员通力合作,将感概的心情、联翩的思绪化作笔尖力量,在团队所有的“龙港红蕴”公众号发表七篇推送,其中四篇原创,截止2月7日获得1551次阅读。团队以实际行动,传播家乡红色文化,在祖国大地上书写青春华章。“访龙港古镇,传红色记忆”,我们一直在路上。

- 寻年味、拾年俗、扬文化

- 02-16

- 你我同在蓝天下,节能环保靠大家

- 02-16

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台