多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

安农学子三下乡:探秘京九丝绸,巧解废料难题助产业绿色升级

- 发布时间:2025-08-20 阅读:

- 来源:余辰

洁白的蚕丝在生产线上流淌,而曾被视作“心病”的缫丝废料,在安徽农业大学学子眼中却成了“宝藏”。七月中旬,该校“壳纤联丝,抗菌创研”实践团深入省级龙头企业安徽京九丝绸股份公司,在提出创新混纺构想的同时,更将目光聚焦于曾被忽视的生产废料,探索出一条丝素废料高值化利用的绿色路径,为传统丝绸产业注入科技动能。

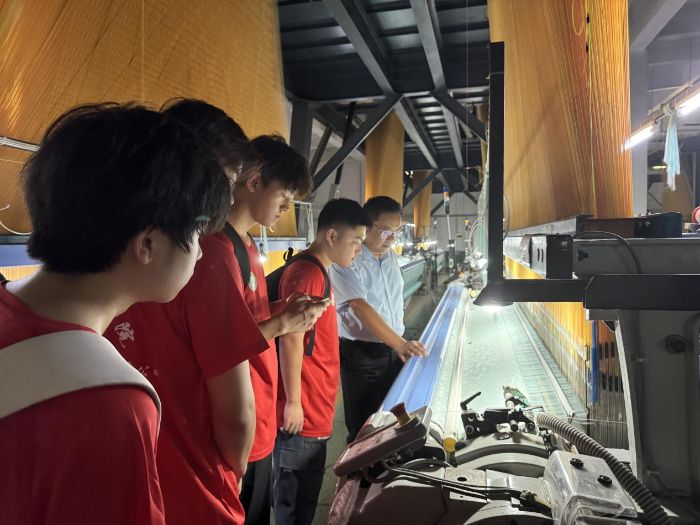

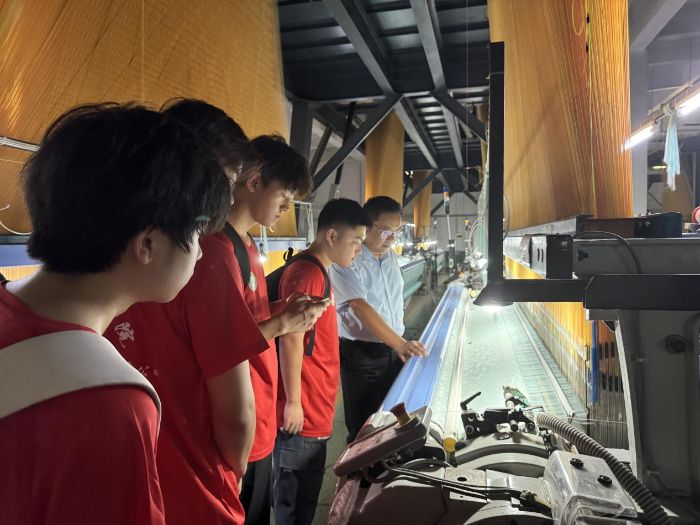

在人事部李部长的引导下,安徽农业大学材料与化学学院许云辉教授带领的6人实践团,深入京九丝绸“选茧—缫丝—织绸”全流程车间。自动缫丝机旁堆积的丝素废料、织机下散落的边角料,特别是李部长那句“废水含丝素,留着没用,处理可惜”的叹息,瞬间点燃了材料学子脑海里的“生物质回收”课题。“这些富含丝素蛋白的废料,具有良好的生物相容性,是面膜、医用敷料的优质原料啊!”来自许云辉教授科研组的学生联想到“生物质材料回收”课堂知识,在笔记本上飞快勾勒出“变废为宝”的技术路径。与此同时,纺织工程专业的学生则敏锐捕捉到选茧分拣、面料检测等环节的自动化提升空间,构思着“人机协作优化”方案。

图为实践团参观丝绸生产车间,负责人为实践团成员讲解 王晨晨摄

实践收官日的交流座谈会上,学子们带来了覆盖产业“创新链”与“环保链”的深度思考。他们首先提出核心构想:将具有抗菌等特性的“壳聚糖纤维”与丝绸混纺,以提升面料功能性。更令企业眼前一亮的,是他们针对生产痛点的“绿色方案”:“我们观察到大量丝素废料产生,建议通过生物提取技术实现高值化利用,既能缓解环保压力,又能创造新收益。”周总经理对此表现出浓厚兴趣:“废料处理确是我们的痛点,你们的‘高值化利用’思路为废料处理开辟了新方向!”对于学生们观察到的自动化优化点,李部长也深表认同:“保品质、提效率,自动化升级是必由之路。”“材料创新”、“废物高值化”、“智能升级”成为这场校企对话的关键词。

图为实践团与企业领导深入探讨交换思路 王晨晨摄

实践的思考维度在实践中不断拓宽。在阜阳华夏丝绸博物馆,古人“废丝制絮”的智慧,与现代学子“废料变资源”的构想跨越时空,交相辉映;深入阜阳颍州区桑农家中,“盼产业好、环境好”的朴实愿望,更让团队成员深刻体会到产业升级必须坚守“绿色底线”。“以往觉得科研是实验和论文,现在才懂,能解决产业难题、提升乡亲生活,才是真价值!”团队队长在日志中感慨。短短三天,一份凝聚着“混纺工艺”、“废料高值化利用”技术构想及“自动化优化”建议的3000余字报告诞生,字里行间是对丝绸产业“可持续发展”的深入求索。

“实践的价值,在于让学生看到产业链的每个环节都是专业的战场。”指导老师许云辉教授表示,团队已决定将“丝素废料高值化利用”与“混纺创新”作为同等重要的课题持续推进,推动高校研究精准服务产业绿色转型。

图为实践团与指导老师及企业领导合影 王晨晨摄

这场短暂的“三下乡”之旅,在青年学子的专业“经纬”中,不仅织入了面料创新的科技之线,更紧密融入了守护绿水青山的环保之责与助力乡村发展的振兴之盼。这趟知行合一的旅程,赋予了他们超越书本的珍贵体悟——科技向善,学以致用,方能织就产业与乡村共荣的美好未来。

在人事部李部长的引导下,安徽农业大学材料与化学学院许云辉教授带领的6人实践团,深入京九丝绸“选茧—缫丝—织绸”全流程车间。自动缫丝机旁堆积的丝素废料、织机下散落的边角料,特别是李部长那句“废水含丝素,留着没用,处理可惜”的叹息,瞬间点燃了材料学子脑海里的“生物质回收”课题。“这些富含丝素蛋白的废料,具有良好的生物相容性,是面膜、医用敷料的优质原料啊!”来自许云辉教授科研组的学生联想到“生物质材料回收”课堂知识,在笔记本上飞快勾勒出“变废为宝”的技术路径。与此同时,纺织工程专业的学生则敏锐捕捉到选茧分拣、面料检测等环节的自动化提升空间,构思着“人机协作优化”方案。

图为实践团参观丝绸生产车间,负责人为实践团成员讲解 王晨晨摄

实践收官日的交流座谈会上,学子们带来了覆盖产业“创新链”与“环保链”的深度思考。他们首先提出核心构想:将具有抗菌等特性的“壳聚糖纤维”与丝绸混纺,以提升面料功能性。更令企业眼前一亮的,是他们针对生产痛点的“绿色方案”:“我们观察到大量丝素废料产生,建议通过生物提取技术实现高值化利用,既能缓解环保压力,又能创造新收益。”周总经理对此表现出浓厚兴趣:“废料处理确是我们的痛点,你们的‘高值化利用’思路为废料处理开辟了新方向!”对于学生们观察到的自动化优化点,李部长也深表认同:“保品质、提效率,自动化升级是必由之路。”“材料创新”、“废物高值化”、“智能升级”成为这场校企对话的关键词。

图为实践团与企业领导深入探讨交换思路 王晨晨摄

实践的思考维度在实践中不断拓宽。在阜阳华夏丝绸博物馆,古人“废丝制絮”的智慧,与现代学子“废料变资源”的构想跨越时空,交相辉映;深入阜阳颍州区桑农家中,“盼产业好、环境好”的朴实愿望,更让团队成员深刻体会到产业升级必须坚守“绿色底线”。“以往觉得科研是实验和论文,现在才懂,能解决产业难题、提升乡亲生活,才是真价值!”团队队长在日志中感慨。短短三天,一份凝聚着“混纺工艺”、“废料高值化利用”技术构想及“自动化优化”建议的3000余字报告诞生,字里行间是对丝绸产业“可持续发展”的深入求索。

“实践的价值,在于让学生看到产业链的每个环节都是专业的战场。”指导老师许云辉教授表示,团队已决定将“丝素废料高值化利用”与“混纺创新”作为同等重要的课题持续推进,推动高校研究精准服务产业绿色转型。

图为实践团与指导老师及企业领导合影 王晨晨摄

这场短暂的“三下乡”之旅,在青年学子的专业“经纬”中,不仅织入了面料创新的科技之线,更紧密融入了守护绿水青山的环保之责与助力乡村发展的振兴之盼。这趟知行合一的旅程,赋予了他们超越书本的珍贵体悟——科技向善,学以致用,方能织就产业与乡村共荣的美好未来。

社会实践活动推荐

- 追溯英烈足迹 传承红色基因—— 参观浙江省革命烈士纪念馆纪实

- 这座庄严肃穆的场馆依山而建,掩映在苍松翠柏之间,宛如一座矗立在城市中的精神丰碑,无声诉说着浙江大地无数英烈为民族独立、人

- 2025-08-20

- 浙江财经大学经济学院实践服务团宁波行:探寻历史遗迹,传承爱国精神

- 2025年6月,浙江财经大学经济学院“追溯抗争岁月,赓续民族气节”实践服务团前往浙江省宁波市,实地走访奉化抗日战争纪念馆、宁波

- 2025-08-20

- 青岛科技大学赴威海"山海烽火 铭记与前行"志愿服务团队——追寻红色记忆,传承革命精神

- 2025-08-20

- 寻迹齐地文脉,以行践悟传承 ——“齐韵 拾光”社会实践团开展稷下文化调研

- 为深入挖掘齐地文化底蕴,探寻传统文化传承创新路径,8月6日,山东理工大学外国语学院“齐韵一拾光”社会实践团走进齐文化相关场

- 2025-08-20

- 佛山大学“童心守护”三下乡活动在古灶村结营

- 7月18日,佛山大学“童心守护”三下乡社会实践活动在广东佛山张槎街道古灶村综合性文化服务中心顺利结营。

- 2025-08-20

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台