多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

追寻生命之光:走进红四方面军野战医院旧址,触摸热血铸就的红色医疗丰碑

- 发布时间:2025-08-18 阅读:

- 来源:攀枝花学院基础医学院唐明行

2025年8月5日,我来到了四川省巴中市红四方军野战医院旧址,参观途中我平平感叹,硝烟弥漫的峥嵘岁月里,除了前线的冲锋陷阵,还有一条同样关乎生死存亡的“生命线”——战地医疗。这里,并非仅仅是几间旧屋、几件遗物,而是一座矗立在时光深处的精神丰碑,无声地诉说着那段在极端困苦中守护生命、播撒希望的红色医疗史诗。

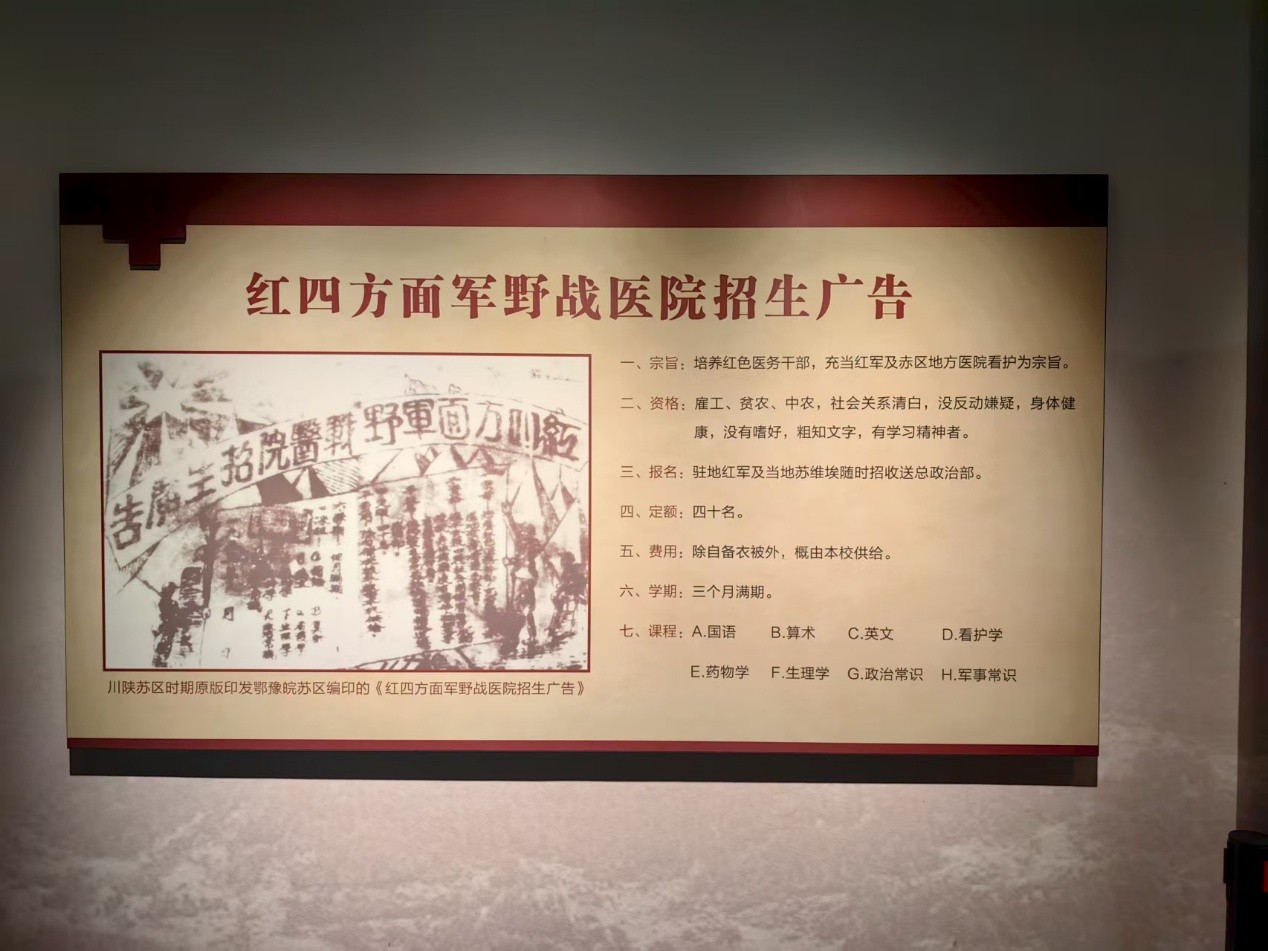

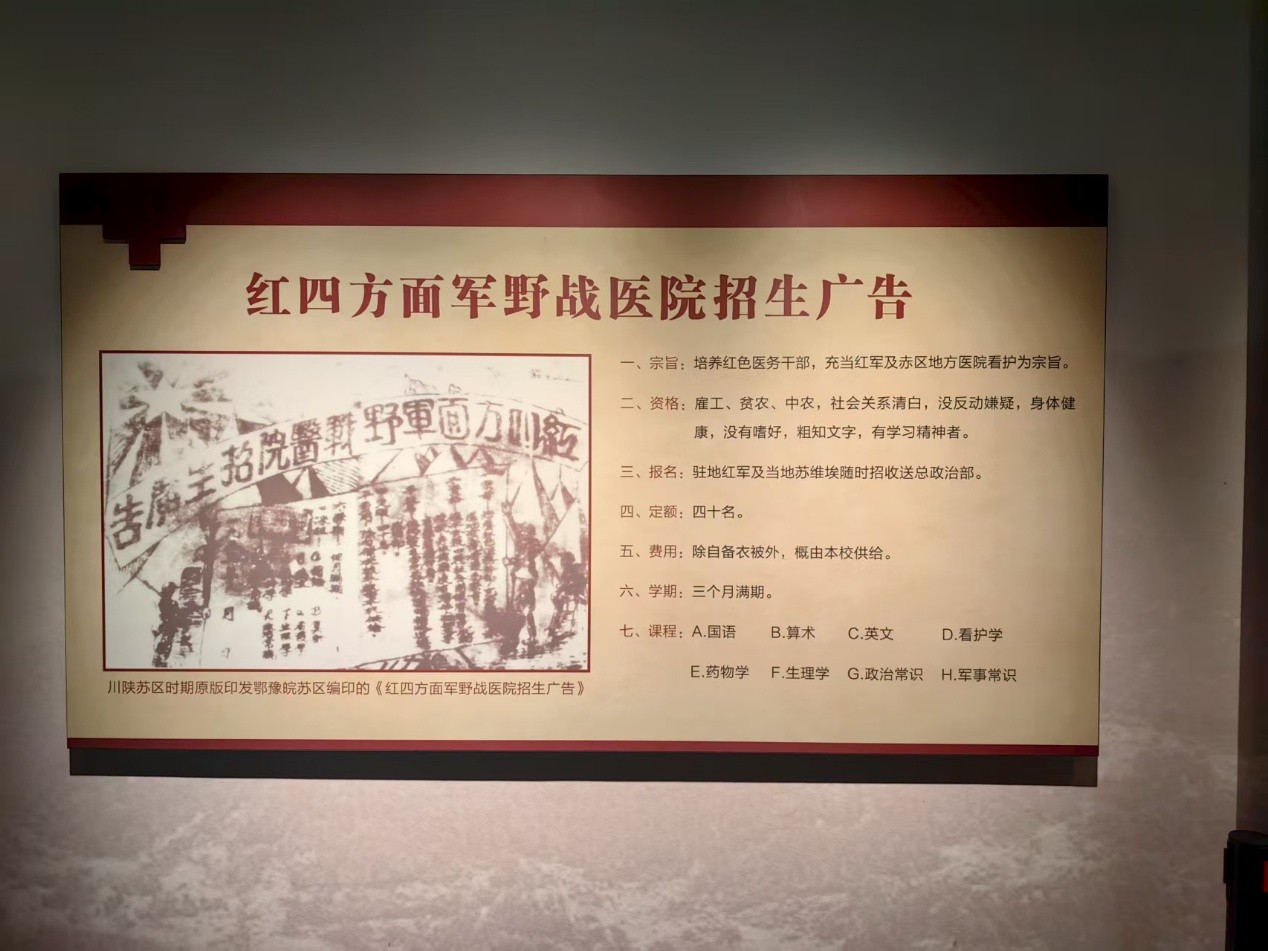

我一踏入旧址,《红四方面军野战医院招生广告》便直击心灵。这不仅仅是一则招生启事,它是一份穿越时空的紧急动员令,是革命战争年代对医疗力量极度渴求的见证,更彰显了中国共产党在枪林弹雨中仍矢志不渝培养专业人才、建立正规医疗体系的决心与远见。它仿佛在呐喊:在缺医少药的绝境里,人才就是最宝贵的战斗力!

移步至保存相对完好的西医旧址区域,青砖灰瓦,木梁古朴,岁月的痕迹深刻而凝重。这里没有现代化的设施,空间逼仄,光线幽暗。然而,正是在这样简陋得近乎原始的环境中,革命的医者们却创造着生命的奇迹。斑驳的手术台(或许只是几张拼凑的门板)、粗糙的器械消毒器具(可能仅是铁锅与柴火)、简易的药品储存架……每一件静默的展品,都仿佛在低语,讲述着当年如何在物资匮乏、敌人封锁的极端条件下,利用极其有限的资源(甚至就地取材的中草药、自制的简易器械),建立起维系红军战斗力的医疗堡垒。那份在艰苦中维持的秩序感与专业性,透露出一种令人肃然起敬的庄严。作为一个医学生我深深感受到了当时的条件多么困难。

馆内精心复原的救治场景,将人瞬间拉回到那个战火纷飞的年代。泥泞的地面、昏暗摇曳的油灯(或马灯)、神情紧张却动作坚定的医护人员、痛苦呻吟的伤员……一幕幕栩栩如生。仿佛能听到手术器械碰撞的声响,嗅到消毒药水(或更可能是酒精、盐水)与血腥气混合的味道,感受到那种在炮火间隙、在随时可能转移的紧迫中,与死神赛跑的惊心动魄。医护人员额头的汗水、伤员紧咬的牙关、传递器械时专注的眼神……这些无声的细节,胜过千言万语,将“白衣战士”在枪林弹雨中的无畏与奉献,镌刻进每位参观者的心底。

环顾四周,那些磨损严重的听诊器、生锈的镊子、粗糙的搪瓷盘、手写的病历记录……与今日窗明几净、设备精良的现代化医院形成天壤之别。这强烈的视觉冲击,无声地控诉着当年医疗环境的极度恶劣。然而,正是在这“无影灯”只有月光、手术台常是门板、药品堪比黄金的绝境中,革命的医护人员凭借着对共产主义事业的无限忠诚、对战友生命的深沉大爱和坚如磐石的革命意志,硬生生地撑起了一片“生命的绿洲”。他们用智慧和双手化不可能为可能,用赤诚之心温暖伤痛,用不屈的信念驱散绝望的阴霾。这不仅是救死扶伤的医者仁心,更是革命者“一不怕苦,二不怕死”精神在医疗战线上的至高体现。

红四方面军野战医院的历史,是一部用热血、智慧、牺牲和信念共同书写的壮丽传奇。它绝非尘封的往事,而是照亮当下与未来的精神灯塔。它让我们刻骨铭心地认识到:今日我们所享受到的便捷、高效、相对完善的医疗保障,是无数革命先辈在难以想象的困苦中奠基、用鲜血和汗水浇灌而成的。这份“来之不易”,值得我们倍加珍惜与守护。

探寻这段红色医疗记忆,是一次灵魂的洗礼,更是一次力量的汲取。它激励着我们新时代的医务工作者和全体人民:要赓续“一切为了人民健康”的红色基因,传承那份在艰难困苦中依然坚守岗位、精益求精、无私奉献的“红色医魂”。在新时代的征程上,无论面对何种挑战——无论是重大公共卫生事件,还是医疗改革的深水区,抑或是攀登医学科技高峰的险阻——我们都应从中汲取不竭的精神动力,将先辈们用生命铸就的信念与担当,转化为推动医疗卫生事业高质量发展、守护亿万人民生命健康福祉的实际行动。

这座旧址,不仅保存着历史的砖瓦,更蕴藏着永恒的精神火种。这段用生命书写的红色医疗记忆,早已超越了时空,深深融入民族的集体记忆,成为激励我们不忘初心、牢记使命、砥砺前行、创造新的健康中国奇迹的强大精神源泉。它必将如星辰般,永远在共和国的医疗史册上,在人民的心中,熠熠生辉!

红四方面军总医院等医疗机构,践行为人民谋幸福的初心,发扬革命人道主义精神和求实创新的科学精神,在我党的医疗卫生史上留下了精彩的华章,在老区人民心中树立了不朽的丰碑,丰富了“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”川陕苏区精神的内涵。他们的丰功伟绩和光荣传统,正在激励着今天的医务工作者和老区人民传承精华、守正创新,在中国特色社会主义新时代的新长征路上奋勇前行。

我一踏入旧址,《红四方面军野战医院招生广告》便直击心灵。这不仅仅是一则招生启事,它是一份穿越时空的紧急动员令,是革命战争年代对医疗力量极度渴求的见证,更彰显了中国共产党在枪林弹雨中仍矢志不渝培养专业人才、建立正规医疗体系的决心与远见。它仿佛在呐喊:在缺医少药的绝境里,人才就是最宝贵的战斗力!

移步至保存相对完好的西医旧址区域,青砖灰瓦,木梁古朴,岁月的痕迹深刻而凝重。这里没有现代化的设施,空间逼仄,光线幽暗。然而,正是在这样简陋得近乎原始的环境中,革命的医者们却创造着生命的奇迹。斑驳的手术台(或许只是几张拼凑的门板)、粗糙的器械消毒器具(可能仅是铁锅与柴火)、简易的药品储存架……每一件静默的展品,都仿佛在低语,讲述着当年如何在物资匮乏、敌人封锁的极端条件下,利用极其有限的资源(甚至就地取材的中草药、自制的简易器械),建立起维系红军战斗力的医疗堡垒。那份在艰苦中维持的秩序感与专业性,透露出一种令人肃然起敬的庄严。作为一个医学生我深深感受到了当时的条件多么困难。

馆内精心复原的救治场景,将人瞬间拉回到那个战火纷飞的年代。泥泞的地面、昏暗摇曳的油灯(或马灯)、神情紧张却动作坚定的医护人员、痛苦呻吟的伤员……一幕幕栩栩如生。仿佛能听到手术器械碰撞的声响,嗅到消毒药水(或更可能是酒精、盐水)与血腥气混合的味道,感受到那种在炮火间隙、在随时可能转移的紧迫中,与死神赛跑的惊心动魄。医护人员额头的汗水、伤员紧咬的牙关、传递器械时专注的眼神……这些无声的细节,胜过千言万语,将“白衣战士”在枪林弹雨中的无畏与奉献,镌刻进每位参观者的心底。

环顾四周,那些磨损严重的听诊器、生锈的镊子、粗糙的搪瓷盘、手写的病历记录……与今日窗明几净、设备精良的现代化医院形成天壤之别。这强烈的视觉冲击,无声地控诉着当年医疗环境的极度恶劣。然而,正是在这“无影灯”只有月光、手术台常是门板、药品堪比黄金的绝境中,革命的医护人员凭借着对共产主义事业的无限忠诚、对战友生命的深沉大爱和坚如磐石的革命意志,硬生生地撑起了一片“生命的绿洲”。他们用智慧和双手化不可能为可能,用赤诚之心温暖伤痛,用不屈的信念驱散绝望的阴霾。这不仅是救死扶伤的医者仁心,更是革命者“一不怕苦,二不怕死”精神在医疗战线上的至高体现。

红四方面军野战医院的历史,是一部用热血、智慧、牺牲和信念共同书写的壮丽传奇。它绝非尘封的往事,而是照亮当下与未来的精神灯塔。它让我们刻骨铭心地认识到:今日我们所享受到的便捷、高效、相对完善的医疗保障,是无数革命先辈在难以想象的困苦中奠基、用鲜血和汗水浇灌而成的。这份“来之不易”,值得我们倍加珍惜与守护。

探寻这段红色医疗记忆,是一次灵魂的洗礼,更是一次力量的汲取。它激励着我们新时代的医务工作者和全体人民:要赓续“一切为了人民健康”的红色基因,传承那份在艰难困苦中依然坚守岗位、精益求精、无私奉献的“红色医魂”。在新时代的征程上,无论面对何种挑战——无论是重大公共卫生事件,还是医疗改革的深水区,抑或是攀登医学科技高峰的险阻——我们都应从中汲取不竭的精神动力,将先辈们用生命铸就的信念与担当,转化为推动医疗卫生事业高质量发展、守护亿万人民生命健康福祉的实际行动。

这座旧址,不仅保存着历史的砖瓦,更蕴藏着永恒的精神火种。这段用生命书写的红色医疗记忆,早已超越了时空,深深融入民族的集体记忆,成为激励我们不忘初心、牢记使命、砥砺前行、创造新的健康中国奇迹的强大精神源泉。它必将如星辰般,永远在共和国的医疗史册上,在人民的心中,熠熠生辉!

红四方面军总医院等医疗机构,践行为人民谋幸福的初心,发扬革命人道主义精神和求实创新的科学精神,在我党的医疗卫生史上留下了精彩的华章,在老区人民心中树立了不朽的丰碑,丰富了“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”川陕苏区精神的内涵。他们的丰功伟绩和光荣传统,正在激励着今天的医务工作者和老区人民传承精华、守正创新,在中国特色社会主义新时代的新长征路上奋勇前行。

社会实践活动推荐

- 15米灰墙的华丽转身:河海学子与魏庄小学共绘"会说话的墙"

- 2025-08-18

- 红柳宣讲入东乡校园:兰州理工大学宣讲团以红柳之韵传递 “两弹一星” 精神

- 2025年6月26日,兰州理工大学红柳星火“两弹一星”精神宣讲团深入甘肃省东乡族自治县果园中学,开展主题宣讲活动。宣讲团以“戈壁

- 2025-08-18

- 探访烈士纪念馆,积极传播革命精神

- 2025年8月10日至8月16日,豫北医学院学生志愿者团队奔赴南阳市方城县,开展杜凤瑞烈士纪念馆、方城博物馆现场探访学习活动,并通

- 2025-08-18

- 追寻生命之光:走进红四方面军野战医院旧址,触摸热血铸就的红色医疗丰碑

- 2025年8月5日,我来到了四川省巴中市红四方军野战医院旧址,参观途中我平平感叹,硝烟弥漫的峥嵘岁月里,除了前线的冲锋陷阵,还有

- 2025-08-18

- 陕国职”智绘乡驿·青链乡旅“实践团:用数字技术助力乡村振兴

- 2025-08-18

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台