赤崖刻史千秋凛烈,碧水载魂万里长征

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 来源:殷辰旭

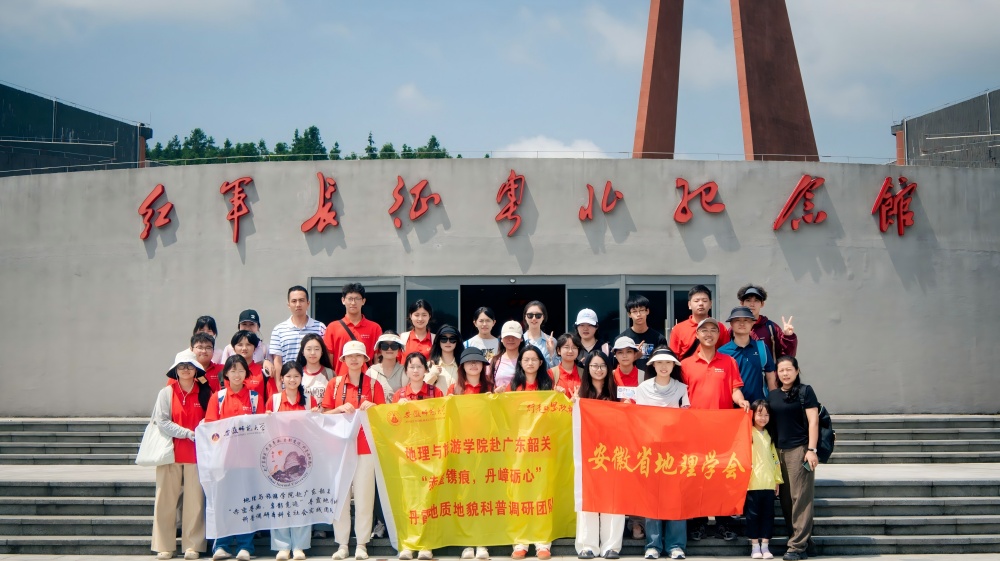

南岭之南,北江之北,丹霞赤壁拔起千仞,如不息的火焰。八一建军节,当嘹亮军号穿越九十余年烽烟,安徽师范大学地理与旅游学院赴广东韶关“赤崖镌痕,丹嶂砺心”丹霞地质地貌科普调研团队,把课堂搬进红军长征粤北纪念馆,让滚烫的砂砾与炽热的信仰在同一脉搏里跳动。

青砖灰瓦,檐角刺天。北纬25°19′13.30″、东经113°43′57.24″,经纬交织成一枚时间的回形针,把1934年10月25日至11月14日的峥嵘岁月牢牢别在粤北大地。序厅巨幅浮雕《突围》扑面而来:枪刺挑破黎明,草鞋踏碎霜雪,红军战士的目光在青铜与火光中永恒。

“红色星火,燎原粤北;战略转移,踏上征程;攻占城口,突破封锁;西进乐昌,直取湘南;血沃油山,红旗不倒。”五大篇章如五道雄关,把师生带回那段“敌军围困万千重,我自岿然不动”的壮烈史诗。

仁化城口镇,是红军入粤的第一站。新田之战的冲锋号犹在耳畔,老街门板上的弹孔仍像星子,闪着不屈的光;乐昌九峰山,密林如铁,山道如肠。队员们在VR沉浸区抬腿“翻山”,脚下履带震颤,耳畔枪声呼啸;油山游击区,三年烽火,一面红旗始终不倒。展柜里,一截炭化竹筒盛着盐霜,讲解员哽咽道:“这是老百姓的血汗,也是红军的命。”

走出展馆,师生列队,面朝“长征精神永放光芒”八个大字,庄严敬礼。那一刻,风从北江来,卷起丹霞绝壁上的红色砂砾,仿佛无数先烈的英灵在回应。“地理人看长征,不止看路线,更看山河与人心。”带队老师吴立说。

在丹霞大赤壁下,同学们用罗盘量倾角,用地衣测年法“对话”时间。红色砂砾岩的每一层纹理,都是大地写给未来的密信——读懂它,才算真正读懂长征。旱生灌丛在岩缝里挣扎,如同当年红军在逆境中求生;壳状地衣一寸寸拓殖裸岩,恰似星星之火可以燎原;赤壁丹崖因崩塌而雄奇,长征亦因九死一生而伟大。

山河已无恙,吾辈当自强。当最后一抹丹霞夕照映在队旗上,那抹红,比岩层更炽烈,比军装更庄严。

八一军旗猎猎,长征精神熊熊。安徽师大地理学子,把论文写在大地上,把信仰刻进岩层里——走好新时代的长征路,他们,已在路上。

(文:殷辰旭)

- 赤崖刻史千秋凛烈,碧水载魂万里长征

- 南岭之南,北江之北,丹霞赤壁拔起千仞,如不息的火焰。八一建军节,当嘹亮军号穿越九十余年烽烟,安徽师范大学地理与旅游学

- 2025-08-04

- “逐梦东林”小水滴公益课堂九年深耕,让科学种子持续生长

- 作为东北林业大学连续9年打造的公益品牌,“小水滴”公益课堂已构建多领域课程矩阵与“室内+室外”教学环境,依托“本研结合”团

- 2025-08-04

- 数据链动麦田,云枢智创未来

- “农,天下之大本也。”农业,作为国家发展的根基,始终在时代的进程中占据着举足轻重的地位。在科技飞速发展的今天,智慧农业如

- 2025-08-04

- “追溯红色记忆,赓续精神谱系”暑期社会实践无人机培训

- 为后续拍摄“三园”红色文化项目、记录革命历史遗址奠定技术基础,我们团队举行了本次无人机培训。

- 2025-08-04

- 长安大学赴山西长治暑期社会实践队队员探寻家乡的抗战故事

- 2025-08-04

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台