多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

红色热土上的振兴之路:王尚德烈士陵园助力樊家村经济发展

2025-07-31 来源:革命老区复兴团

2025年7月,革命老区复兴团以“红色文旅发展助力革命老区经济振兴”为主题,走进陕西省宝鸡市扶风县,实地调研王尚德烈士陵园及其周边村庄樊家村的经济发展情况。通过实地走访、资料整理与综合分析,团队围绕“红色资源如何撬动乡村发展”这一命题展开深入探究。调研发现,以王尚德烈士陵园为核心的红色文化资源,正逐步释放出强劲的发展势能,推动樊家村在经济结构、基础设施与村民生活等多方面实现跃升,成为“红色文旅带动乡村振兴”的生动实践样本。

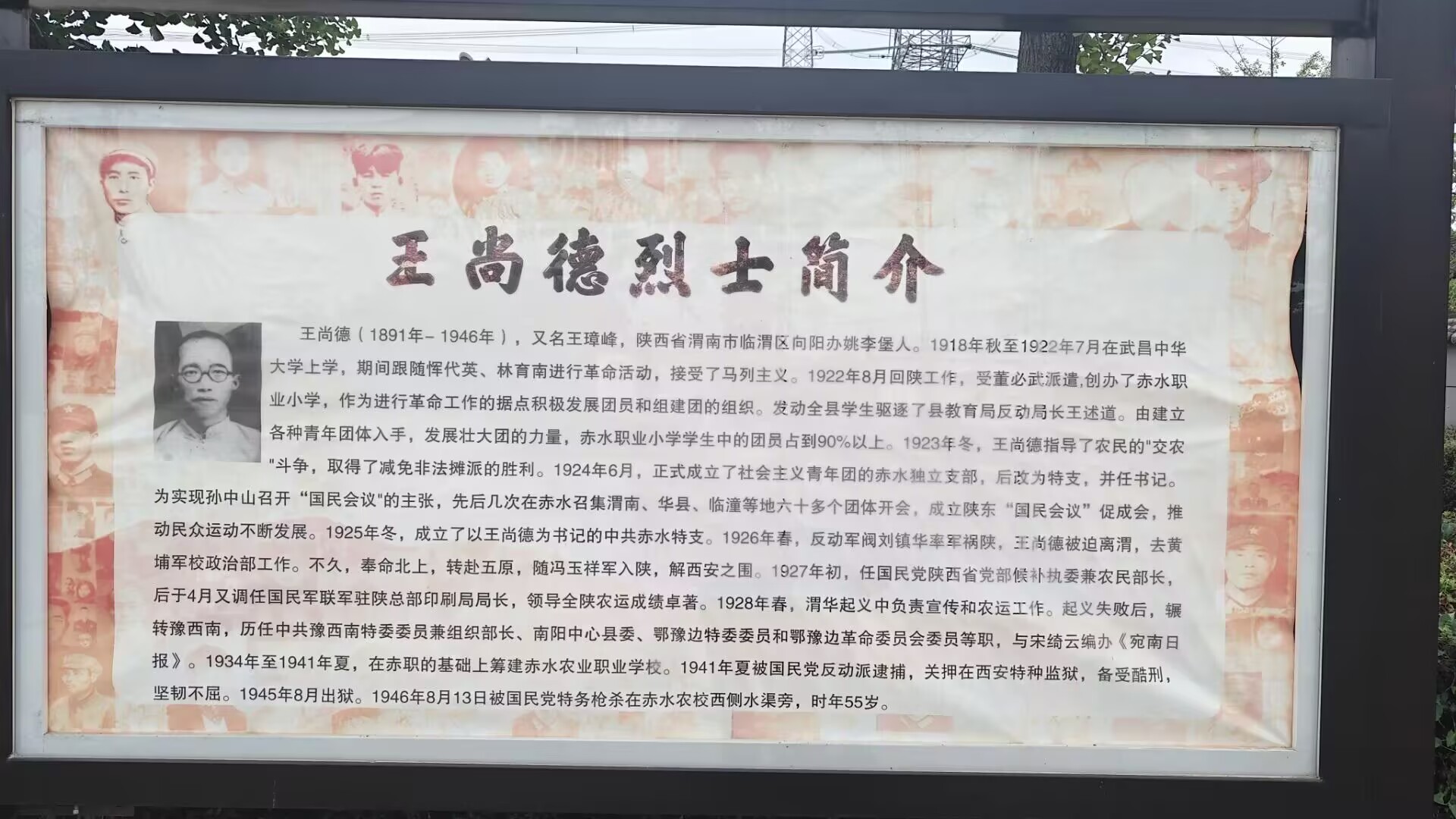

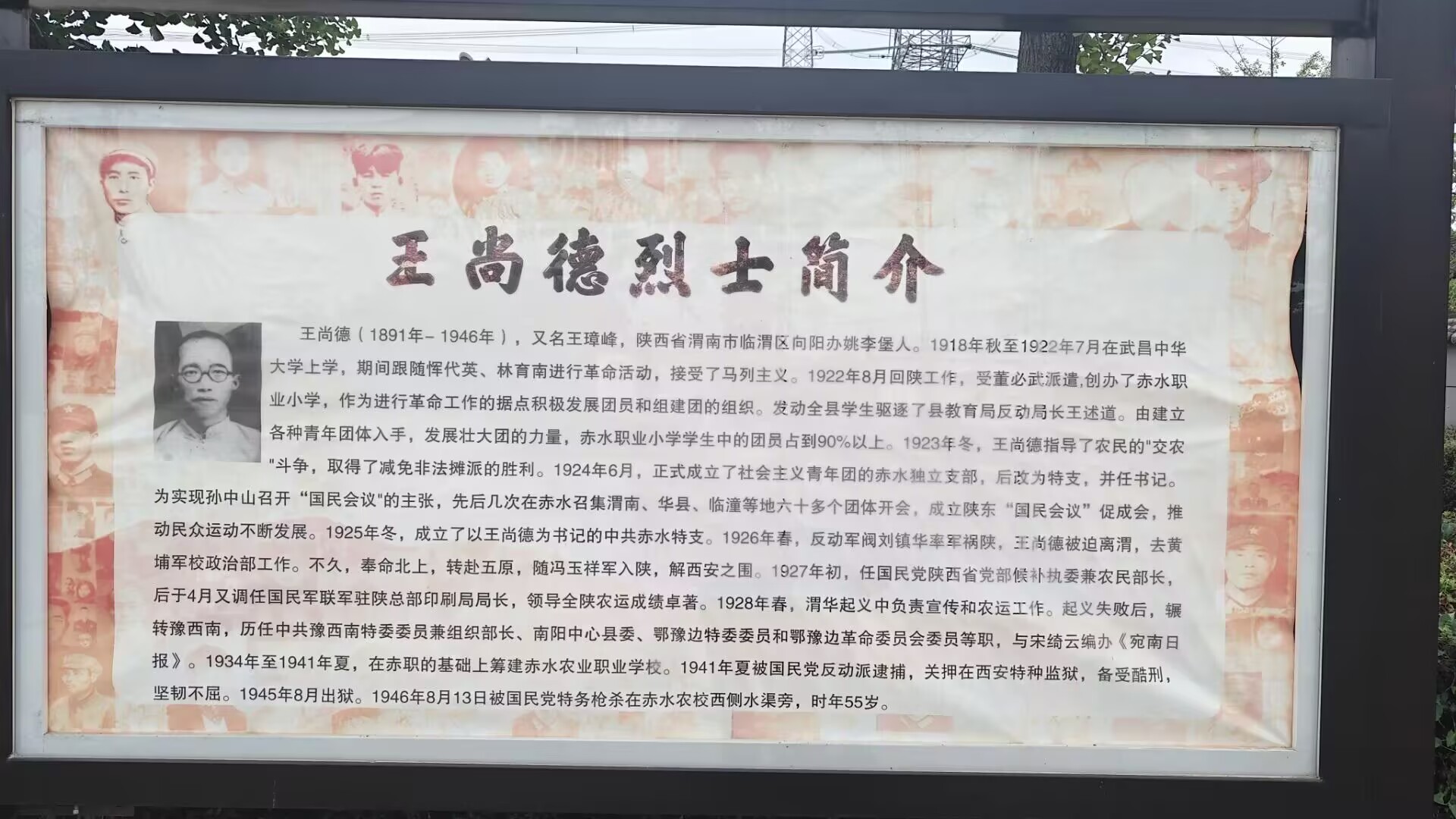

团队调研成员步入陵园,首先映入眼帘的是高耸的烈士纪念碑与简洁肃穆的英烈展板。纪念馆内陈列大量历史图片、文献资料与复原场景,生动还原了烈士艰苦卓绝的革命岁月。团队调研成员驻足凝视,肃穆之情油然而生。

图1 王尚德烈士简介

图2 王尚德烈士精神

图3 王尚德烈士纪念馆

团队成员在调研中了解到,近年来,当地政府依托王尚德烈士陵园的文化影响力,在樊家村设立“新时代文明实践点”“红色教育研学基地”等功能型平台,鼓励学校、党校、企事业单位组织团体前来开展主题学习与现场教学。每年数十批次的研学团体到访,不仅提升了村庄在区域内的知名度,也创造了多元化的服务需求,形成了稳定的教育文化型流量。

为了适配这种发展趋势,村庄整体进行了文化空间重构。村文化广场、图书室、“王尚德事迹学习角”等公共空间相继建成并投入使用,使村庄整体面貌焕然一新。与此同时,樊家村还积极引导外出青年返乡参与文化建设和基层治理,一批具有教育、历史、管理背景的本地青年陆续参与到讲解、管理、文案策划等工作中,推动形成了“红色资源+人才回流+文化服务”的良性循环。

更为关键的是,樊家村探索建立了“红色记忆档案库”“村史陈列室”,以村民口述历史、文献整理、纪实影像等方式,对本地历史资源进行再挖掘与传播,并与王尚德烈士生平展陈互为补充,逐步形成“陵园—村庄—个体记忆”三位一体的历史传播新样态。这一探索不仅增强了本地居民的文化归属感与自豪感,也拓宽了文化旅游的纵深路径。

从樊家村的发展实践中可提炼出三方面经验启示:

王尚德烈士陵园的建设不仅赓续了红色血脉、凝聚了精神力量,更以其深厚的教育意义和文化感召力,激活了周边村庄的发展潜能。以樊家村为代表的乡村逐步探索出“文化引领、教育带动、人才参与”的发展路径,实现了从静态纪念地到多元文化空间的跃升转变。

这一实践经验表明,红色文化资源并不仅仅承载历史记忆,更具备牵引当代乡村社会结构重塑与文化体系建设的现实功能。未来,革命老区在推进乡村振兴的进程中,应进一步发掘红色资源的教育功能、公共价值与社会效益,以文化为根、以治理为本,推动形成精神引领与高质量发展互促共进的良性格局。

- 赓续精神血脉:王尚德烈士陵园的红色底蕴

团队调研成员步入陵园,首先映入眼帘的是高耸的烈士纪念碑与简洁肃穆的英烈展板。纪念馆内陈列大量历史图片、文献资料与复原场景,生动还原了烈士艰苦卓绝的革命岁月。团队调研成员驻足凝视,肃穆之情油然而生。

图1 王尚德烈士简介

图2 王尚德烈士精神

图3 王尚德烈士纪念馆

- 红色文化赋能乡村:樊家村的共富路径

团队成员在调研中了解到,近年来,当地政府依托王尚德烈士陵园的文化影响力,在樊家村设立“新时代文明实践点”“红色教育研学基地”等功能型平台,鼓励学校、党校、企事业单位组织团体前来开展主题学习与现场教学。每年数十批次的研学团体到访,不仅提升了村庄在区域内的知名度,也创造了多元化的服务需求,形成了稳定的教育文化型流量。

为了适配这种发展趋势,村庄整体进行了文化空间重构。村文化广场、图书室、“王尚德事迹学习角”等公共空间相继建成并投入使用,使村庄整体面貌焕然一新。与此同时,樊家村还积极引导外出青年返乡参与文化建设和基层治理,一批具有教育、历史、管理背景的本地青年陆续参与到讲解、管理、文案策划等工作中,推动形成了“红色资源+人才回流+文化服务”的良性循环。

更为关键的是,樊家村探索建立了“红色记忆档案库”“村史陈列室”,以村民口述历史、文献整理、纪实影像等方式,对本地历史资源进行再挖掘与传播,并与王尚德烈士生平展陈互为补充,逐步形成“陵园—村庄—个体记忆”三位一体的历史传播新样态。这一探索不仅增强了本地居民的文化归属感与自豪感,也拓宽了文化旅游的纵深路径。

- 发展启示:红色资源是推动乡村振兴的重要动能

从樊家村的发展实践中可提炼出三方面经验启示:

- 文化空间是基础支撑。 单一的参观型景区已难以满足新时代群众的文化需求,需以红色教育基地为依托,统筹布局村庄内的公共文化基础设施,推动文化供给从“点”向“面”延伸,打造更具吸引力和承载力的文化环境。

- 教育研学是重要把手。 红色资源与教育功能天然契合,应积极对接党校、共青团、学校等单位,系统设计研学课程、拓展教学内容,不仅增强村庄的文化接待能力,也拓宽本地服务型就业渠道。

- 青年回流是关键动力。 红色文化建设需有“传”更有“承”。鼓励具有教育、文化、管理背景的本地青年返乡参与讲解、活动组织与文化策划,不仅增强村庄自我服务能力,也有助于基层治理结构的优化提升。

王尚德烈士陵园的建设不仅赓续了红色血脉、凝聚了精神力量,更以其深厚的教育意义和文化感召力,激活了周边村庄的发展潜能。以樊家村为代表的乡村逐步探索出“文化引领、教育带动、人才参与”的发展路径,实现了从静态纪念地到多元文化空间的跃升转变。

这一实践经验表明,红色文化资源并不仅仅承载历史记忆,更具备牵引当代乡村社会结构重塑与文化体系建设的现实功能。未来,革命老区在推进乡村振兴的进程中,应进一步发掘红色资源的教育功能、公共价值与社会效益,以文化为根、以治理为本,推动形成精神引领与高质量发展互促共进的良性格局。

- 来源:革命老区复兴团

- 2025-07-31

社会实践活动推荐

- 河北工程技术学院唐韵薪火实践队赴唐县开展暑期社会实践活动纪实

- 河北工程技术学院唐韵薪火实践队于7月12日赴保定唐县踏上了寻访红色文化、传承唐尧精神的实践之路。

- 2025-07-31

- 走进淄博市科技馆,化学科普剧演绎《绿色家园保卫战》

- 2025-07-31

- 凤山“林药双兴”实践:一棵“苦药材”熬出富民“甜产业” ——佳宏种苗公司探索“向林要效”新路

- 在广西凤山的石漠化山区,一种名为“十大功劳木”的“苦药材”正孕育着甜蜜的富民希望。本报道聚焦凤山县佳宏种苗有限公司的创新

- 2025-07-31

- 苏州大学“e币钱包”实践团队:探秘数字人民币新发展形势

- 苏州大学商学院“e币钱包”暑期实践团队对数字人民币在苏州地区的相关发展情况进行线上、线下调研,线下进行相关企业走访、随机采

- 2025-07-31

- 百炼千人:中国石油大学(华东)化学化工学院实践队赴山西阳泉开展实践调研

- 2025-07-31

- “向海图强,管学致用”——哈尔滨工业大学(威海)实践队赴越南进行社会实践

- 6月30日至7月4日,哈尔滨工业大学(威海)经济管理学院组建的“向海图强,管学致用”越南社会实践队奔赴越南进行社会实践活动。

- 2025-07-31

- 红色热土上的振兴之路:王尚德烈士陵园助力樊家村经济发展

- 2025年7月,革命老区复兴团以“红色文旅发展助力革命老区经济振兴”为主题,走进陕西省宝鸡市扶风县,实地调研王尚德烈士陵园及其

- 2025-07-31

- 会计学院:“布染丹青,巧手生花”团队深入调查鹤岭社区暑托班

- 在传承传统文化的浪潮中,南京财经大学会计学院的学子们以实际行动奏响了一曲文化传承的赞歌。

- 2025-07-31

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台