多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

跨越时空的青春对话,红色基因的当代解码

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

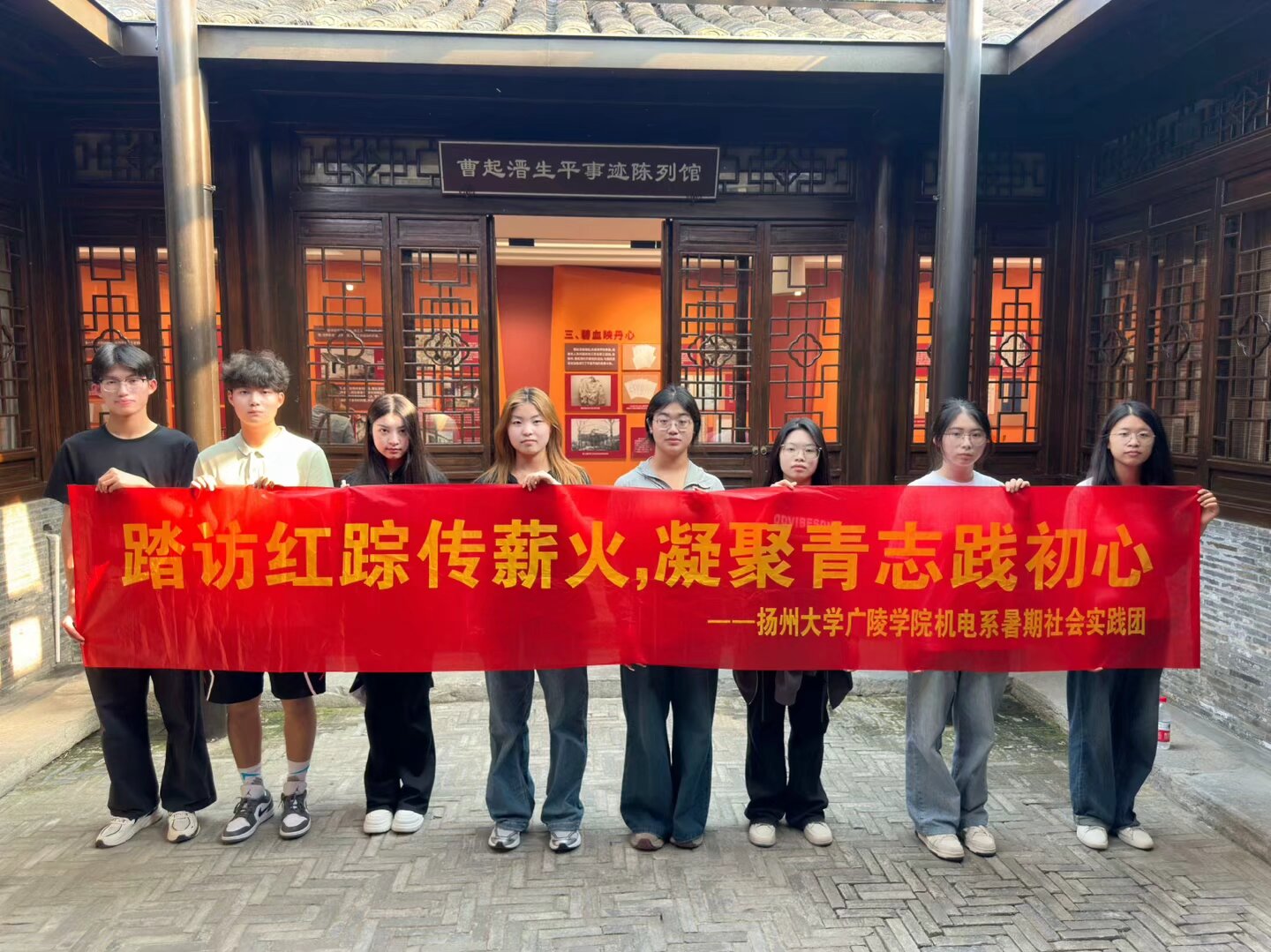

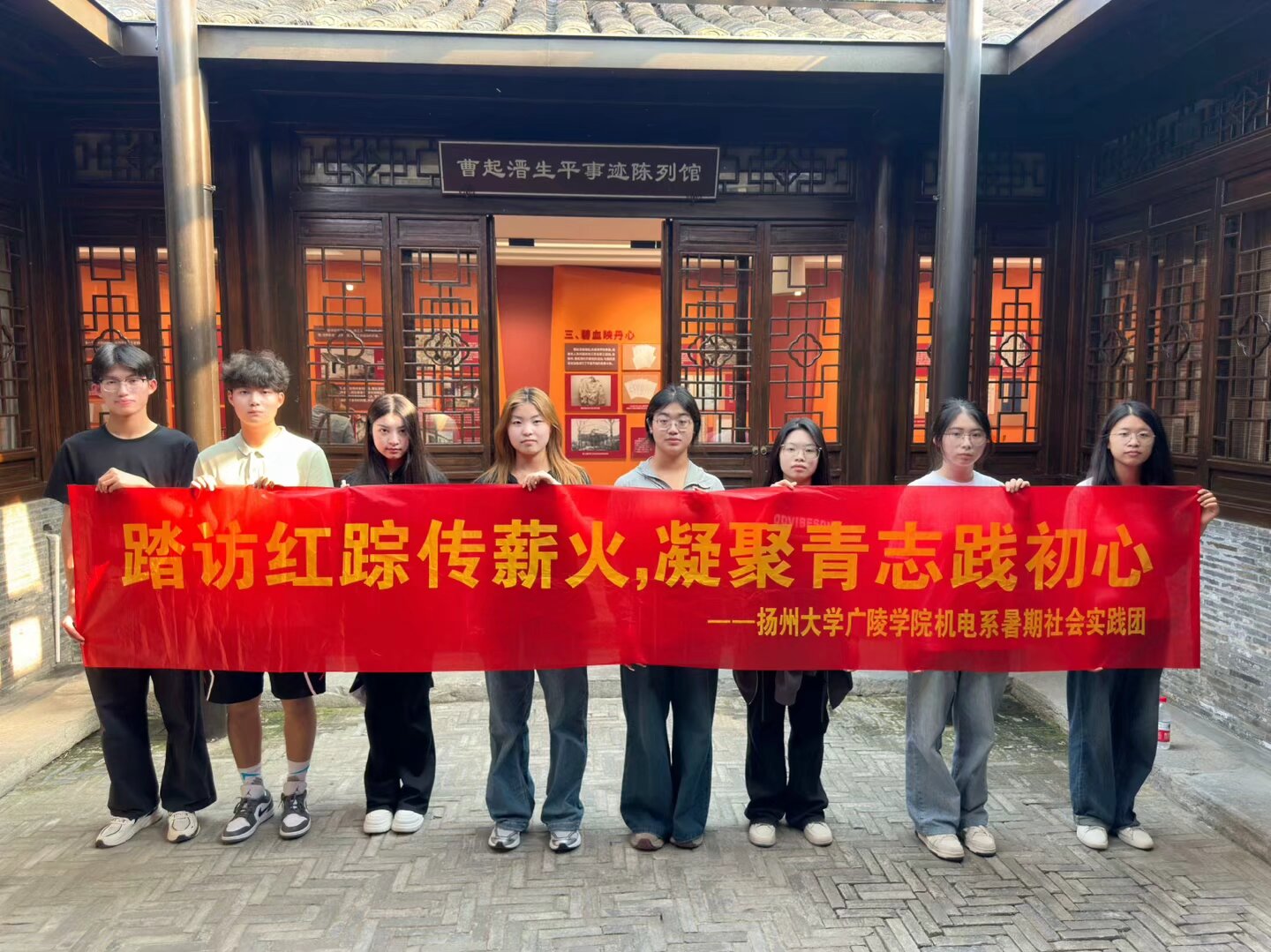

扬州大学广陵学院“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”暑期社会实践团队于2025年6月24日、25日分别参观了曹起溍故居和许晓轩故居。青砖黛瓦的故居里,泛黄的照片、简朴的陈设与生动的影像资料交织,将我们带回了那段波澜壮阔的岁月,让我们在历史与现实的对话中,触摸到了革命先烈的精神脉搏。

青砖黛瓦间的革命火种:曹起溍故居里的青春抉择

实践团队于2025年6月24日前往位于东关街338号的曹起溍故居。西邻逸圃,东近个园,闹中取静,这座晚清四合院式的砖木结构建筑,呈倒U字形格局,正厅悬挂着曹起溍手书对联“凭栏听鸟语;隔院送花香”,长案桌上“东瓶西镜”的陈设,寄托着“终生平静”的传统愿景,却被主人以25年短暂生命书写的革命传奇彻底打破。

(图为6月24日“踏访红踪传薪火,凝聚青志实践初心"实践队员在曹起溍故居前的合照,姜心语供图)

展厅中,1928年曹起溍与妻子朱娴的结婚照格外醒目。照片上的青年英姿勃发,团队成员姜心语说:“很难想象他三年后就将在镇江北固山下从容就义。”“但愿中国多出几个‘呆子’、‘傻子’,人民就有救了”,这句陈列馆里的引言,道破了他放弃上海名校录取机会的初心。

从扬州特支代理书记到泰州临时县委书记,他褪去长衫深入瓦匠工会教识字、到邵伯湖边组织渔民抗税,两年间发展200多名党员、建立12个工农协会的实干事迹,在“脚沾泥土”的展陈板块中徐徐展开。最震撼的是狱中斗争部分:面对酷刑,他组织难友绝食、作诗明志,“杀了我一个,将有千万个和我一样的人走上革命道路”的临刑遗言,通过场景复原与影像资料,让我们真切感受到“肉体可毁、信仰不灭”的斗争精神。

石榴树下的信仰传承:许晓轩故居里的铁血柔情

实践团队于2025年6月25日前往位于江都区仙女镇的许晓轩故居。许晓轩烈士的故居是座前后三进四厢的清代民宅,正门匾额由张爱萍将军题写。一进门厅,红色背景上的青松雕塑与许晓轩头像庄严肃穆,仿佛诉说着“共产党人是不可动摇的”誓言。

(图为6月25日“踏访红踪传薪火,凝聚青志实践初心"实践队员在许晓轩故居中聆听讲解员的介绍,吴紫妍供图)

“1947年重庆白公馆监狱”的展牌旁,陈列着一封泛黄的家信。“七年是很长的一段时间,那么你受苦的时间也很长了”,这句对妻子姜绮华的愧疚之语,与“在生命的最后几分钟仍将这样”的临刑遗言形成强烈反差,让铁血男儿的柔情与信仰跃然眼前。展厅按“少年时代—参加革命—狱中斗争—英勇献身—光耀千秋”五个板块,复原了他从钱庄学徒到狱中党支部书记的人生轨迹。

(图为6月25日“踏访红踪传薪火,凝聚青志实践初心"实践队员拍摄在许晓轩故居中的石榴树,姜心语供图)

特别引人注目的是中央庭院的石榴树——这是许晓轩在白公馆与难友种植的石榴树后代,1999年由其家人从重庆带回栽种,果实累累的枝头,承载着“先忧后乐”的精神寄托与对胜利的永恒期盼。

两座故居,两位烈士,相差十岁的生命轨迹,却在“青春与信仰”的命题上形成共鸣。曹起溍放弃“平庆中学”的安稳、许晓轩舍弃钱庄学徒的生计,他们的选择让身为新时代青年的实践团队成员们深刻反思:当曹起溍在狱中写下“明日”的诗句时,当许晓轩在核桃树上刻下“先忧后乐”时,他们心中的“明日”与“乐”,是否就包含着我们今天的生活?

当我们漫步于扬州老城,从东关街到仙女镇,物理距离的丈量也成为精神维度的跋涉——原来红色基因从不遥远,它就藏在故居的一砖一瓦、一事一物中,等待当代青年去激活、去传承。

离开展馆时,阳光为两座故居镀上金边。曹起溍故居的天井里,日光倾泻;许晓轩故居的石榴树下,光影斑驳。这些曾被烈士们用生命守护的光明,如今正照耀着我们的征程。

通讯员:陈露、吴欣、吴紫妍、纪玉灵、曹雨婷、姜心语、奚历层、李欣瑞

摄影:吴紫妍、姜心语

作者:吴紫妍 纪玉灵 李欣瑞 来源:扬州大学广陵学院机械电子工程系“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”暑期社会实践团队

扫一扫 分享悦读

- 氢风实践团:趣味运动奏响“体重管理年”活力乐章

- 为积极顺应国家“体重管理年”的号召,将健康运动的理念深入人心,从儿童阶段抓起,激发他们对运动的浓厚兴趣,7月18日,氢风社会实践

- 07-18

- 以问卷访谈探复兴区多民族文化融合机制

- 暑期社会实践调查活动感受与经历

- 07-18

- 彩泡添童趣 科学启新智

- 7月 16 日上午,应城市新华书店内,武汉科技大学 “许白昊班” 爱之星支教团成员吴睿为当地孩子开展了一节彩虹泡泡龙实验课。

- 07-18

- 启航防溺教育 护航儿童成长

- 7月11日,正值世界人口日与中国航海日,武汉科技大学“许白昊班”爱之星支教团联合应城市新华书店,开展“防溺于未然,童筑安全梦”安

- 07-18

- 中国矿业大学“梦中国”实践团赴贵州探寻民族文化传承的青春密码

- 7月15日,中国矿业大学材料与物理学院“梦中国”社会实践团奔赴贵州省黔东南州镇远古镇开展“探寻民族文化根脉,赋能非遗现代传承”主

- 07-18

- 传承红色基因,践行青春使命

- 本次活动以"传承红色基因,践行青春使命"为主题,通过实地走访、史料研学和志愿服务等形式,深入了解革命历史,弘扬爱国主义精神。

- 07-18

- 红踪寻梦,薪火相传

- 为传承红色基因,弘扬革命精神,激励广大青年学子在新时代勇担使命、砥砺前行,2025年6月24日、25日,扬州大学广陵学院“踏访红踪传薪

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台