多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

踏访红踪传薪火,青春致敬革命魂

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

2025年6月21日,扬州大学广陵学院“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”社会实践团队的8名成员,以一场沉浸式红色实践,开启了与革命历史的深度对话。这场由机电系学子自发组织的实践活动,通过献花致敬、展馆研学、史料研读等形式,让青年学子在历史现场感悟初心使命,用行动续写红色传承。当日上午9时,烈士陵园纪念碑广场庄严肃穆。队员们整齐列队,将手中的黄白菊花轻轻安放在纪念碑基座前,集体默哀三分钟,微风拂过纪念碑上“为国牺牲永垂不朽”八个镏金大字,仿佛历史的回响在广场上空萦绕。

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在纪念碑前为烈士献花。姜心语供图)

姜心语同学用镜头记录下这一庄重时刻:“当看到队友们低头献花的侧影与纪念碑形成的画面时,突然理解了“传承”二字的重量。”据悉,团队出发前特别查阅了扬州烈士名录,得知纪念碑下长眠着自辛亥革命至解放战争时期的300余位英烈,其中不乏20岁左右的青年战士。这份“跨越百年的同龄人”名单,让献花仪式更添情感共鸣。

跟随陵园讲解员的脚步,队员们进入史料陈列馆。泛黄的《告扬州同胞书》手稿、磨损的“中正式”步枪刺刀、带着弹孔的军用搪瓷杯……137件文物依次陈列。在展柜中央,一封1939年的家书引发关注,落款处“儿今赴死前望母勿念,待山河重整再叙天伦”的字迹虽已模糊,写时的影像却在重映。

当讲解员在熊成基烈士事迹展区停下时,现场陷入寂静。“1908年,24岁的熊成基率新军起义,失败后在临刑前留下‘吾愿以一腔热血,浇灌自由之花’的绝笔。”讲解声中带着哽咽,而展柜里复制的绞刑架与血衣残片,无声还原着那个悲壮的瞬间。队员们自发排成一列,用手机扫描展签上的二维码,查看烈士生平年表,这种“数字+实物”的展陈方式,让百年前的青年英雄变得可触可感。

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在听讲解员讲解熊成基。姜心语供图)

在“扬州党组织的成立”专题展区,一组泛黄的老照片揭开了城市红色序幕。1927年,在上海党中央的秘密派遣下,中共扬州特别支部在皮市街一处民居内成立,首批党员仅7人,却肩负着组织工人罢工、学生罢课的重任。讲解员展示的《扬州工运简报》复刻件上,清晰记载着1928年码头工人大罢工的细节:“他们用磨洋工、计件怠工’等方式,让日资货轮滞留港口达27天。”

队员们围在还原场景前,仔细观察着桌上的煤油灯、油印机和伪装成茶叶罐的密写药水。“这个火柴盒其实是传递情报的信物,不同的摆放方向代表不同接头地点。”讲解让抽象的历史变得具象。当了解到特支成员平均年龄不足25岁时,队员高鸣杨在笔记本上写下:“今天我们讨论考研、就业,而他们25岁在讨论如何用生命换一个新中国。”

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在听讲解员讲解扬州党组织的成立。姜心语供图)

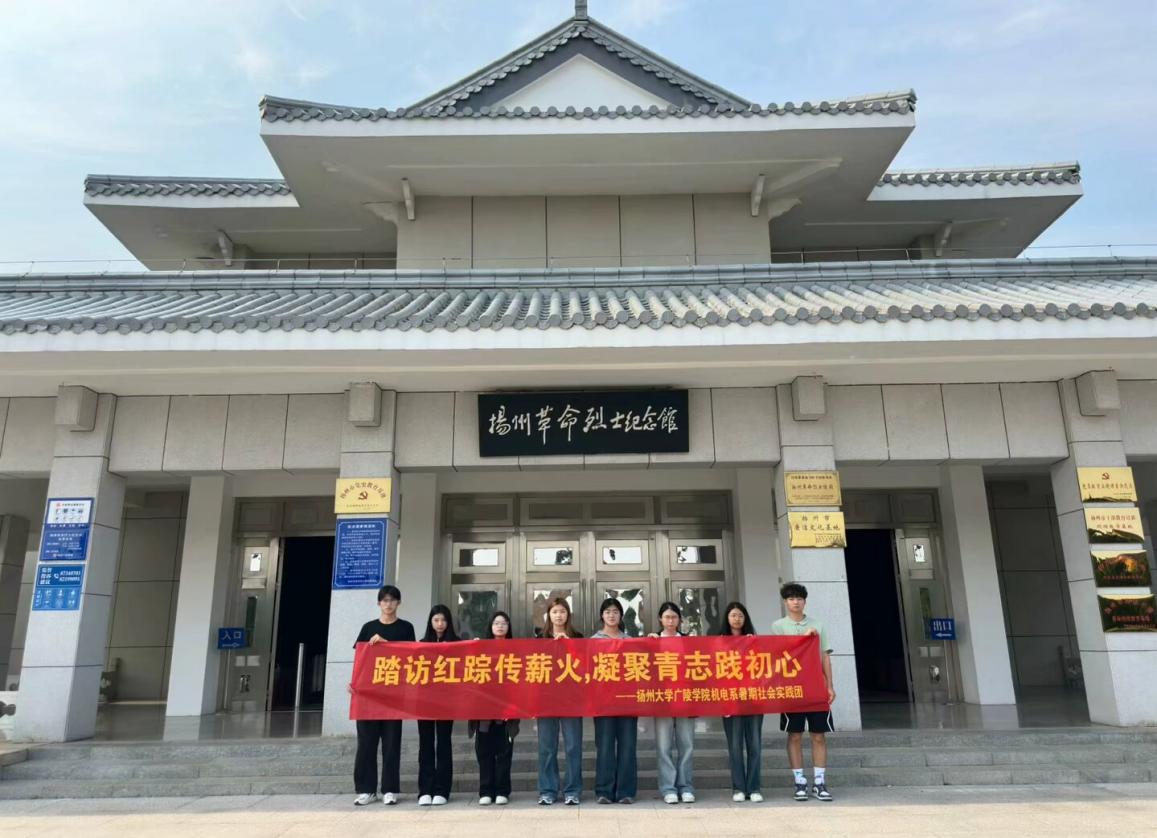

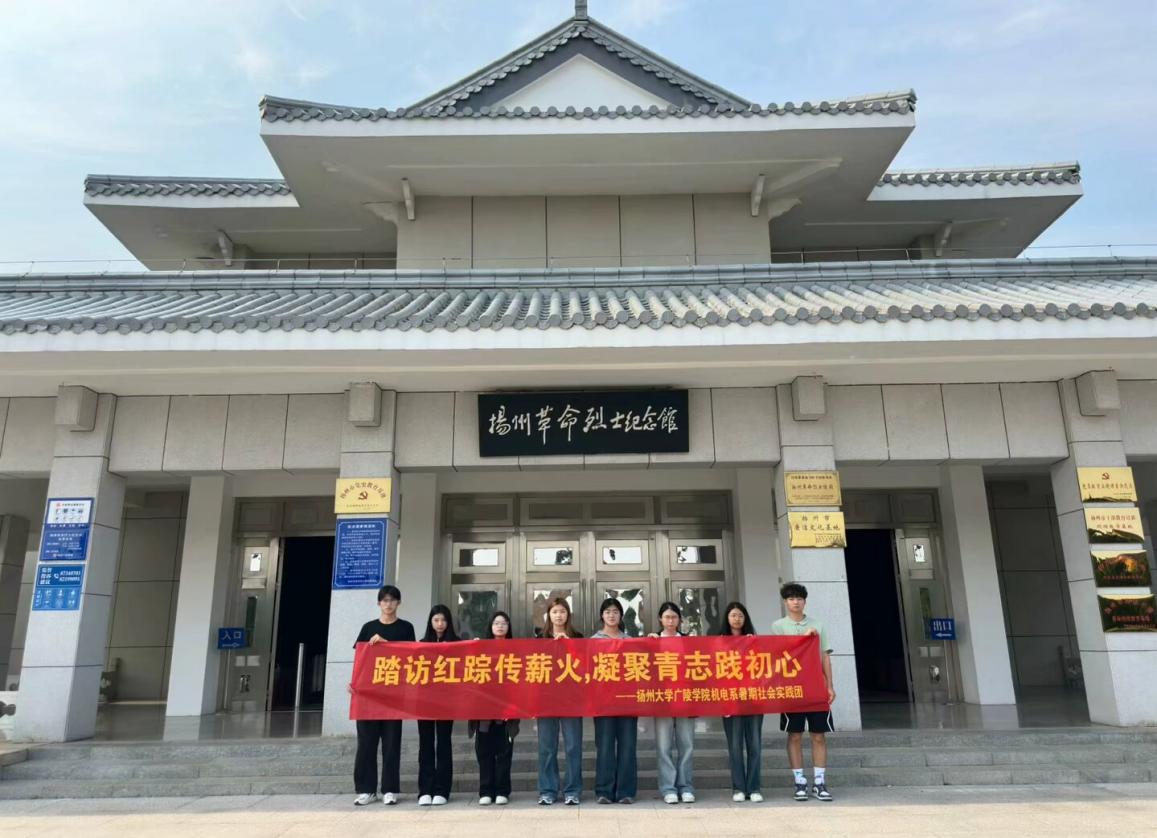

转入抗战展区,一幅巨型高邮战役地图沙盘吸引了所有人的目光。1945年12月,新四军华中野战军以6昼夜激战收复高邮,这是抗日战争中对日军的最后一场大规模攻城战。讲解员指着沙盘上的火光标识:“当时我军采用‘土坦克’战术,用浸湿的棉被覆盖桌子作为掩护,推着接近城墙实施爆破。”展柜里陈列的爆破筒残件与日军投降时上交的指挥刀,形成鲜明对比。实践尾声,全体成员在纪念馆门前合影。镜头里,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”的红色横幅与“扬州革命烈士纪念馆”的金色馆名相互映衬。队员们特意将队旗展开,让印有校徽的一角与背景中的红旗雕塑同框。

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在扬州革命烈士纪念馆前合影。姜心语供图)

当夕阳为烈士陵园镀上金边,队员们返程时仍在讨论着所见所闻。“以前觉得历史很远,今天摸到那些带着体温的文物,突然明白传承不是口号。”队员纪玉灵的话代表了所有人的心声。这次实践活动没有宏大的叙事,却让青年学子在真实可感的细节中读懂了红色精神的内涵。从献花时指尖触碰的冰凉石碑,到展馆里静静陈列的泛黄家书,历史不再是课本上的铅字,而是化作了可触摸、可感知的生命印记。

通讯员:陈露、吴欣、陈朝晖、姜心语、吴紫妍、李欣瑞、高鸣杨

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在纪念碑前为烈士献花。姜心语供图)

姜心语同学用镜头记录下这一庄重时刻:“当看到队友们低头献花的侧影与纪念碑形成的画面时,突然理解了“传承”二字的重量。”据悉,团队出发前特别查阅了扬州烈士名录,得知纪念碑下长眠着自辛亥革命至解放战争时期的300余位英烈,其中不乏20岁左右的青年战士。这份“跨越百年的同龄人”名单,让献花仪式更添情感共鸣。

跟随陵园讲解员的脚步,队员们进入史料陈列馆。泛黄的《告扬州同胞书》手稿、磨损的“中正式”步枪刺刀、带着弹孔的军用搪瓷杯……137件文物依次陈列。在展柜中央,一封1939年的家书引发关注,落款处“儿今赴死前望母勿念,待山河重整再叙天伦”的字迹虽已模糊,写时的影像却在重映。

当讲解员在熊成基烈士事迹展区停下时,现场陷入寂静。“1908年,24岁的熊成基率新军起义,失败后在临刑前留下‘吾愿以一腔热血,浇灌自由之花’的绝笔。”讲解声中带着哽咽,而展柜里复制的绞刑架与血衣残片,无声还原着那个悲壮的瞬间。队员们自发排成一列,用手机扫描展签上的二维码,查看烈士生平年表,这种“数字+实物”的展陈方式,让百年前的青年英雄变得可触可感。

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在听讲解员讲解熊成基。姜心语供图)

在“扬州党组织的成立”专题展区,一组泛黄的老照片揭开了城市红色序幕。1927年,在上海党中央的秘密派遣下,中共扬州特别支部在皮市街一处民居内成立,首批党员仅7人,却肩负着组织工人罢工、学生罢课的重任。讲解员展示的《扬州工运简报》复刻件上,清晰记载着1928年码头工人大罢工的细节:“他们用磨洋工、计件怠工’等方式,让日资货轮滞留港口达27天。”

队员们围在还原场景前,仔细观察着桌上的煤油灯、油印机和伪装成茶叶罐的密写药水。“这个火柴盒其实是传递情报的信物,不同的摆放方向代表不同接头地点。”讲解让抽象的历史变得具象。当了解到特支成员平均年龄不足25岁时,队员高鸣杨在笔记本上写下:“今天我们讨论考研、就业,而他们25岁在讨论如何用生命换一个新中国。”

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在听讲解员讲解扬州党组织的成立。姜心语供图)

转入抗战展区,一幅巨型高邮战役地图沙盘吸引了所有人的目光。1945年12月,新四军华中野战军以6昼夜激战收复高邮,这是抗日战争中对日军的最后一场大规模攻城战。讲解员指着沙盘上的火光标识:“当时我军采用‘土坦克’战术,用浸湿的棉被覆盖桌子作为掩护,推着接近城墙实施爆破。”展柜里陈列的爆破筒残件与日军投降时上交的指挥刀,形成鲜明对比。实践尾声,全体成员在纪念馆门前合影。镜头里,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”的红色横幅与“扬州革命烈士纪念馆”的金色馆名相互映衬。队员们特意将队旗展开,让印有校徽的一角与背景中的红旗雕塑同框。

(图为6月21日,“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”团队在扬州革命烈士纪念馆前合影。姜心语供图)

当夕阳为烈士陵园镀上金边,队员们返程时仍在讨论着所见所闻。“以前觉得历史很远,今天摸到那些带着体温的文物,突然明白传承不是口号。”队员纪玉灵的话代表了所有人的心声。这次实践活动没有宏大的叙事,却让青年学子在真实可感的细节中读懂了红色精神的内涵。从献花时指尖触碰的冰凉石碑,到展馆里静静陈列的泛黄家书,历史不再是课本上的铅字,而是化作了可触摸、可感知的生命印记。

通讯员:陈露、吴欣、陈朝晖、姜心语、吴紫妍、李欣瑞、高鸣杨

摄影:姜心语、陈朝晖

作者:陈朝晖 吴紫妍 姜心语 来源:扬州大学广陵学院机械电子工程系“踏访红踪传薪火,凝聚青志践初心”暑期社会实践团队

扫一扫 分享悦读

- 氢风实践团:趣味运动奏响“体重管理年”活力乐章

- 为积极顺应国家“体重管理年”的号召,将健康运动的理念深入人心,从儿童阶段抓起,激发他们对运动的浓厚兴趣,7月18日,氢风社会实践

- 07-18

- 以问卷访谈探复兴区多民族文化融合机制

- 暑期社会实践调查活动感受与经历

- 07-18

- 彩泡添童趣 科学启新智

- 7月 16 日上午,应城市新华书店内,武汉科技大学 “许白昊班” 爱之星支教团成员吴睿为当地孩子开展了一节彩虹泡泡龙实验课。

- 07-18

- 启航防溺教育 护航儿童成长

- 7月11日,正值世界人口日与中国航海日,武汉科技大学“许白昊班”爱之星支教团联合应城市新华书店,开展“防溺于未然,童筑安全梦”安

- 07-18

- 中国矿业大学“梦中国”实践团赴贵州探寻民族文化传承的青春密码

- 7月15日,中国矿业大学材料与物理学院“梦中国”社会实践团奔赴贵州省黔东南州镇远古镇开展“探寻民族文化根脉,赋能非遗现代传承”主

- 07-18

- 传承红色基因,践行青春使命

- 本次活动以"传承红色基因,践行青春使命"为主题,通过实地走访、史料研学和志愿服务等形式,深入了解革命历史,弘扬爱国主义精神。

- 07-18

- 红踪寻梦,薪火相传

- 为传承红色基因,弘扬革命精神,激励广大青年学子在新时代勇担使命、砥砺前行,2025年6月24日、25日,扬州大学广陵学院“踏访红踪传薪

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台