多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

入内蒙古推普架桥,融乡土同音筑童梦

发布时间:2025-07-04 阅读: 一键复制网址

在国家大力推进民生沟通便利化的时代背景下,河南城建学院“丝路同声推普助乡”实践团怀揣使命,分别奔赴内蒙古自治区包头市昆都仑区钢37社区,兴安盟扎赉特旗音德尔镇光明社区等社区,开展了一场接地气、有温度的推普宣传活动,以实际行动践行二十届三中全会关于提升民生服务效能的精神。

党的二十届三中全会明确提出要“畅通民生沟通渠道,提升公共服务可及性”,而普通话作为全国通用语言,正是打通地域隔阂、促进资源共享的关键载体。实践团成员深刻认识到,在有少数民族聚居的内蒙古自治区,推广普通话不仅能便利日常交流,更能帮助当地群众顺畅享受医疗、教育等公共服务,真正让发展成果惠及每一个人。 活动中,实践团打破“黑板+课本”的传统模式,将普通话学习巧妙植入生活场景。志愿者们精心设计了一系列互动环节:在社区广场的纳凉角,他们化身“情景导演”,用通俗易懂的宣传页做道具,模拟超市购物、医院问诊、公交问路等高频场景。“同志,这个蔬菜多少钱一斤?”“医生,我这几天有点咳嗽”——志愿者们先示范标准发音,再逐字逐句带村民跟读,遇到发音难点时,便用手型辅助示意舌位变化,或是放慢语速反复领读,直到大家掌握要领。

活动中,实践团打破“黑板+课本”的传统模式,将普通话学习巧妙植入生活场景。志愿者们精心设计了一系列互动环节:在社区广场的纳凉角,他们化身“情景导演”,用通俗易懂的宣传页做道具,模拟超市购物、医院问诊、公交问路等高频场景。“同志,这个蔬菜多少钱一斤?”“医生,我这几天有点咳嗽”——志愿者们先示范标准发音,再逐字逐句带村民跟读,遇到发音难点时,便用手型辅助示意舌位变化,或是放慢语速反复领读,直到大家掌握要领。

这种“在生活中学、在互动中练”的方式,让原本略显枯燥的语言学习变得鲜活有趣。傍晚的广场上,乘凉的老人放下蒲扇认真模仿,带娃的宝妈抱着孩子轻声跟读,连蹦蹦跳跳的孩童也被吸引,围着志愿者学说“你好”“谢谢”。 实践团特别注重对青少年的引导,专门设计了“普通话小课堂”。志愿者们用绘本故事、词语接龙等游戏,激发孩子们的学习兴趣,还鼓励他们当“家庭小老师”,带动父母一起练习。“语言是桥梁,孩子们就是架桥的小工程师。”队员的话道出了活动的深意。

实践团特别注重对青少年的引导,专门设计了“普通话小课堂”。志愿者们用绘本故事、词语接龙等游戏,激发孩子们的学习兴趣,还鼓励他们当“家庭小老师”,带动父母一起练习。“语言是桥梁,孩子们就是架桥的小工程师。”队员的话道出了活动的深意。

这场充满青春温度的实践行动,不仅为乡村建设注入新动能,更以语言文化为纽带,助力乡村振兴战略在基层落地生根。未来,“丝路同声推普助乡”实践团队将持续关注并继续参与到普通话推广工作中来,让普通话在内蒙古自治区及更广泛的地区落地生根、开花结果,为国家通用语言文字的普及推广和地方发展注入源源不断的动力。

这场充满青春温度的实践行动,不仅为乡村建设注入新动能,更以语言文化为纽带,助力乡村振兴战略在基层落地生根。未来,“丝路同声推普助乡”实践团队将持续关注并继续参与到普通话推广工作中来,让普通话在内蒙古自治区及更广泛的地区落地生根、开花结果,为国家通用语言文字的普及推广和地方发展注入源源不断的动力。

党的二十届三中全会明确提出要“畅通民生沟通渠道,提升公共服务可及性”,而普通话作为全国通用语言,正是打通地域隔阂、促进资源共享的关键载体。实践团成员深刻认识到,在有少数民族聚居的内蒙古自治区,推广普通话不仅能便利日常交流,更能帮助当地群众顺畅享受医疗、教育等公共服务,真正让发展成果惠及每一个人。

这种“在生活中学、在互动中练”的方式,让原本略显枯燥的语言学习变得鲜活有趣。傍晚的广场上,乘凉的老人放下蒲扇认真模仿,带娃的宝妈抱着孩子轻声跟读,连蹦蹦跳跳的孩童也被吸引,围着志愿者学说“你好”“谢谢”。

作者:“丝路同声推普助乡”实践团 来源:河南城建学院

扫一扫 分享悦读

- 入内蒙古推普架桥,融乡土同音筑童梦

- 在国家大力推进民生沟通便利化的时代背景下,河南城建学院“丝路同声推普助乡”实践团怀揣使命,分别奔赴内蒙古自治区包头市昆都仑区钢

- 07-04

- 万灵探秘第二弹——传承红色基因,守护绿色家园

- 2025年7月4日,重庆移通学院“万灵赤脉,红韵传薪”党建文化教育团三下乡实践队以“红色文化传承+绿色生态守护”为核心

- 07-04

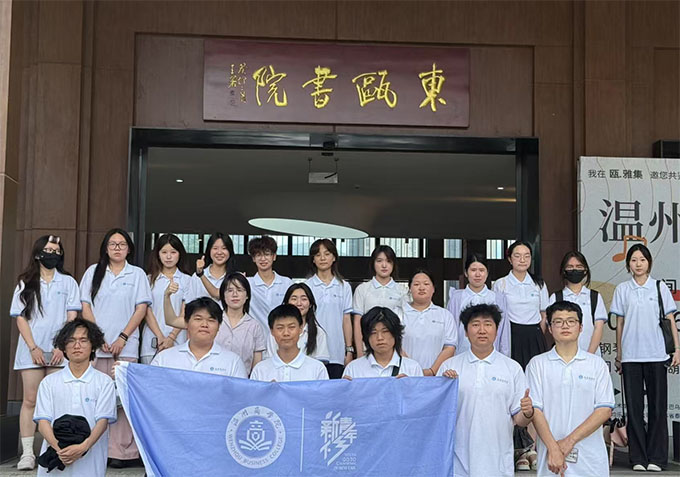

- 瓯越千年·青春探源:温州商学院学生历史文化实践之旅

- 温州商学院红途暑期社会实践队到梧田老街东瓯书院进行考察,学习了解温州历史文化。

- 07-04

- 书香进基层:青春力量助力市图书馆焕新颜

- 6月28日至7月2日,西南石油大学西柚暑期社会实践队走进位于市区的南充市图书馆,开展了一场浸润书香的图书整理专项行动。

- 07-04

-

大学生三下乡投稿平台