多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

铜仁市城乡发展调研报告

铜仁市城乡发展调研报告

贵州省是我国西部地区多民族聚居省份和长江、珠江上游重要生态安全屏障,全省92.5%的国土面积为山地和丘陵,承载产业和人口的平地极为稀缺,但生态环境和气候条件优良;全省少数民族人口占总人口的36.1%,历史和民族文化悠久。基于贵州的独特条件,2015年10月发展改革委设立贵州山地特色新型城镇化示范区,推动贵州形成符合西部地区特点的新型城镇化发展模式,现针对铜仁市调查报告有关情况如下:

一、基本情况和存在主要问题

铜仁市城市我客24万平方公里,城市建成区面积过到123平方公里,城镇绿化车达51%。下辖河西、环北、谢桥、市中、灯塔5个街道办事处,云场坪、川硐、坝黄、茶店、漾头5镇,桐木坪、鱼塘、大坪、和平、滑石、瓦屋、六龙山7乡,150个自治村,是美丽富饶的宝地,新中国成应后,一直是铜仁地区行署所在地,市政府驻地谢桥街道办事处。近年来,市委、市政府相继采取了一些措施发展农村区域化经济,通过全市上下的共同努力,铜仁市农业和农村面貌有了较大的改观,经济和社会事业的发展有了新的进步和提高。

但也存在以下几个方面的问题:

二、存在主要问题

(一)重视力度不够

长时期以来,铜仁市农业经济比重小的缘故,没有号(起全市各级、各部门的高度重视,客观上存在着重城市轻农村的倾向。反映在农业的发展上,没有纳入市里的重要工作。谋划市里经济建设和社会事业发展,考虑城市的多,考虑乡村的少;反映在资金投入上,主要投向了城区,对农村经济投入不多,而且在投入方式上,集中投入少,分散投入多,不利于突破难点,突出重点,做出亮点来推动农村经济的发展;反映在政策导向上,较长时期!政府没有根据农村经济社会发展实际,出台过针对性较强的政策性文件。

(二)基础设施和社会事业欠帐较多

突出地反映在道路建设相对滞后。镇级公路的硬化,财政的补贴资金太少,而大量资金需要,镇里自筹,为此,各镇背上了沉重的债务负担。不少村级道路路況太差,至今无法行车,严重制约了农业和农村经济的发展。水利设施年久失修,不少水库、塘堰、 沟渠不配套,仍有部分人畜饮水困难。中小学教育质量昔遍偏低,校舍及教育设备陈1日;医疗条件较差,设备简陋,医疗水平不高,农民有病难治。

(三)发展定位不准

长期以来,我市农业发展走向不够明确,思路不够清楚。发展什么,怎么发展,认识不统一,定位不准,没有跳出〝就农业抓农业〞的思维模式。没有一个符合我市实际的发展规划,衣业和农村的发展,基本上处于一种白发、无序的状态。我市的主导产业、特色产业规模甚小,基本上尚末形成,传统的粮猪经济结构仍占主导地位。

(四)城乡统筹力度不大

主要反映在:一是在城乡建设的统等方面。城镇化建设推进缓慢,农民生活环境较差,镇村面貌变化不大。对于士地指标的使用,用于城市开发的多,农村建设的少。二是城乡劳动就业统寿方面。农业芳动力转移基本处于一种自发状态,衣村芳动力资源的开发没有纳入全区的重要议事日程。三是社会事业发展方面。我市的教育、科技、文化、卫生、体育等,长期缺乏发展规划和大的项目投入,基本维持原状。

(五)农民收入增长缓慢

单一的粮猪型二元经济结构,使衣民收入来源十分有限,增长三力。同时,与城市居民收入的差距逐渐增大。

上述问题之所以在较长时期内存在,除了各乡镇原有基础薄弱、交通落后等因素外,还有不可忽视的两大因素:一是城市规划的严格控制,使我市的建设难以迈步:二是工作缺少创新。面对,三农”方面出现的新情况、新问题,办法不多,措施三力。但最根本的原因还在于对我市农村经济社会发展的极端重要性认识不足,把它仅仅看成一般的经济问题,而没有上升到政治的高度和经济发展规律的高度去看待,更没有作为我市未来经济发展的战路要地而切实加以关注。应该明确,全面建设小康社会,是整体的要求,没有各乡镇农民的小康,也就没有全市人民的小

三、存在的困难

(一)山地特色旅游基础较好,但消费人群尚不成规模,服务、管理和市场开拓水平较低。贵州发展旅游的底子好,有不少值得投资开发的好项目,但目前看还处于市场起步的阶段。究其原因:一是全省的城镇化水平仍然很低。2015年贵州常住人口城镇化率在全国排倒数第2位,户籍人口城镇化率排全国最后1位。2015年贵州常住人口城镇化率相当于2003年全国的平均水平,城镇化水平落后全国12年左右。二是周边尚没有大城市、特大城市的消费人群支撑,贵阳、遵义等中心城市尚处于聚集为主的城镇化发展阶段,高收入人群也不多,辐射效应不明显。三是全省的基础设施、旅游管理和服务水平落后,交通成本较高,难以吸引大规模的成渝城市群、珠三角地区游客前来消费。

(二)部分地区的城市建设和产业发展特色不明显。有的少数民族地区也像东部沿海城市一样,热衷于修建宽广场、大马路,重人造景观建设、轻历史文化遗产保护,重现代风貌塑造、轻特色风貌提升,甚至使少数历史建筑还受到一定程度的破坏。部分地区在产业发展上仍按传统思路搞大工业,铺大摊子,浪费了资源、破坏了生态。有的农村地区生硬地用城市元素和风格取代传统民居和田园风光,乡土特色和民俗文化流失。

(三)产业对城镇发展的支撑不够。在城镇整治改造中,有的地方虽然规划了相应的迁入人口,但对产业发展和就业配套考虑不足,农村人口进城入镇后的生计难有保障,容易出现基础设施建设负担过重和重复搬迁等新问题。贵州的山地特征决定了大工业的布局难以在土地资源紧缺的山区城镇展开,这使得小城镇的产业支撑必须符合当地特色和优势,只能依靠发展特色产业,多从服务业入手做文章。但从贵州目前的产业类型看,就业吸纳能力强的服务业比重仍较低,2016年一季度服务业增加值占全省地区生产总值的比重仅为38%,不足以支撑城镇化快速发展。

(四)债务规模扩张明显,偿债压力日益增大。贵州省在发展山地特色的城镇化过程中,需要建设大批文化旅游、特色农业项目并弥补大量基础设施的“欠帐”,前期投入大,回报周期长,如果不能形成有效投资,产生不了足够的现金流,债务的偿还就会出问题。近年来,贵州省固定资产投资增长迅速,相应的债务扩张也十分明显,2013年6月底贵州负有偿还责任的政府性债务规模为4622亿元,到2014年底提高到9079亿元,一年半时间增长了96%。2014年底贵州省的债务率已经高达197%,大大超过100%的警戒线。调研的一些县市,债务率甚至高达300%以上。

四、几点体会和建议

贵州大多数城镇可以借鉴瑞士的成功经验,做好山地特色城镇化这篇文章,促进贵州走出一条富有特色的新型城镇化道路。为此,还需要在如下几个方面取得突破:

(一)进一步转变少数民族群众的思想观念

思想保守,观念陈日,跟不上时代发展的步伐,是制约少数民族地区经济发展的一大障碍。解放思想,才能推动发展,才能转变观念,焕发出摆脱贫困的巨大动力。要根摆脱交困,买现小康致言,改变落后的思想观念至关重要。在修建通村公路时群众不愿集资,,认为这是政府应包干的事。因此,政府在加大对少数民族地区投入工作力度的同时,要不断提高广大群众的思想忘识和科学素质,提高少数民族地区群众的"造血”功能,进一步激活衣民群众要求致富的强烈愿望,从“要我富”的观念向 我富”的转变毕竟“石头孵不出鸡”

(二)增大基础设施投入力度

水、电路等基础设施极其落后,是制约铜仁市各乡镇经济发展的瓶颈。因财力不足,要通过自身努力从根本上摆脱基础设施落后的现状是不现实的。因此建议市委.市政府进一步加大对各乡镇的投资力度,在基础设施建设项目上对偏远乡镇进行倾斜。

(三)调整农业结构,发展特色农业

目前,虽然各乡镇现阶段发展条件差,因难很大,但同时却有着各自自身的优势。随着社会主义新农村建设步伐的加快,基础设施建设的不断完善,制约条件正逐生消除,各乡镇自身所具有的优势将凸显出来,形成新的亮点和增长点。

(四)加快发展农村二三产业,增加农民收入

铜仁市的二三产业不发达,城镇化水平不高。因此,在抓产业结构调整中,重点要发展二三产业。调查中了解到,近几年农村新建房屋的资金,主要来自于外出务工收入。因此,要加大衣民工培训力度,特別是要加大少数民族农民工的培训,通过劳务输出增加农民收入。按照“走出一人,带动一户〞的发展思路,进一步加大劳务输出工作力度,为农户增加收入。

(五)加快铜仁市人才资源开发,大力培养选拔年轻有为的干部

要采取更加优惠的政策和灵活多样的措施,培养更多的企业经营管理、专业技术、技能型人才和农村适用技术人才。现阶段,各乡镇千部队伍建设是摆在觉委政府面前的一大难题。由于乡镇干部数量严重缺之、千部年龄偏大、在职在编人员偏少,建设一支数量充足、结构合理、政治坚定、维护民族团结、深受各族群众拥护的高素质少数民族干部队伍迫在眉睫。目前,符合学历、年龄等要求的千部后备人才主要集中在教师队伍中,这就要求放开视野,加大教师队伍中人才的培养工作。在公务员招考中,要对志愿服务队伍倾斜,专门划定名额在志愿服务队伍中进行考录。要建立完善激励机制,创造良好的用人机制和环境,出台志愿服务队伍工作的优惠政策,稳定少数民族地区干部人才队伍,鼓动、支持、吸引1各类人才到民族地区创业发展。对德才兼备的企事业单位中的少数民族干部,应突破其“身份”限制,提拔到副科级以上领导岗位工作,以解決民族乡的的少数民族干部青黄不接的矛盾。

时间:2023-07-25 作者:谭树红 来源:实地考察,网络调查 关注:

- 铜仁市城乡发展调研报告

- 推动贵州省铜仁市经济社会的发展,促进农民增收,是一项重要而紧迫的任务。通过深入实际考察. 走访农户等方式,在调查研究的基础上,

- 07-25

- 为往圣继绝学,为万世开太平——探访滕王阁与南昌起义纪念馆

- 为往圣继绝学,为万世开太平。项目目的地为江西省南昌市的滕王阁与南昌起义纪念馆,它们在历史与岁月的堆砌下,酝酿出独具特色的文化底

- 07-25

- 宣讲防治结核,要求从不松懈

- 07-25

- 一笔一画绘文明,一墙一隅画美景:广西科技大学“绘梦同行”

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,助力乡村振兴。7月16日,广西科技大学人文艺术与设计学院“绘梦同

- 07-25

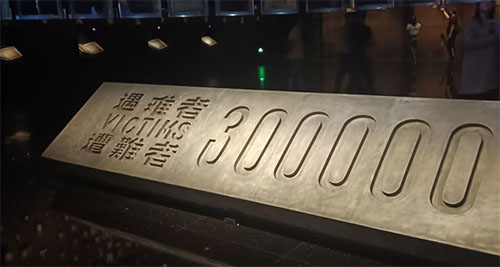

- 安徽学子三下乡:牢记历史,珍爱和平

- 为回忆往昔峥嵘岁月,了解抗日战争背后的故事。7月20日上午,安徽工业大学计算机科学与技术学院“纪念南京大屠杀遇难者同胞”

- 07-25

- 安徽学子三下乡:守望历史,警醒未来

- 为了见证历史,铭记和平。7月20日上午,安徽工业大学计算机科学与技术赴南京大屠杀遇难者纪念馆暑期社会实践队前往南京市南京大屠杀遇

- 07-25

- 乡村治理成果初探:以泰州市苏陈镇为例

- 07-25

- 红色小区,绿色智能

- 为积极响应共青团中央、全国青少年生态文明教育中心等举办的“美丽中国·青春行动”2023 年青少年绿色长征科考实践活动的号召

- 07-25

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台