多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

毫厘守食安,正见破谣渊——华中农业大学“食品安全中国行”暑期社会实践团队赴黄冈伊利工厂实践报告

发布时间:2025-07-14 阅读: 一键复制网址

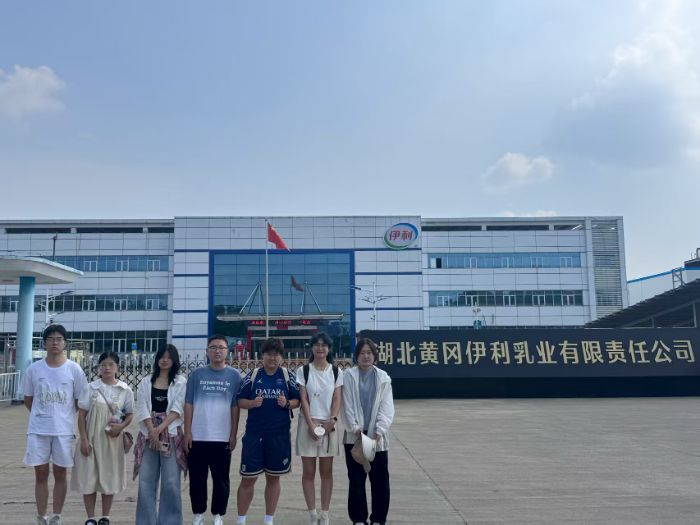

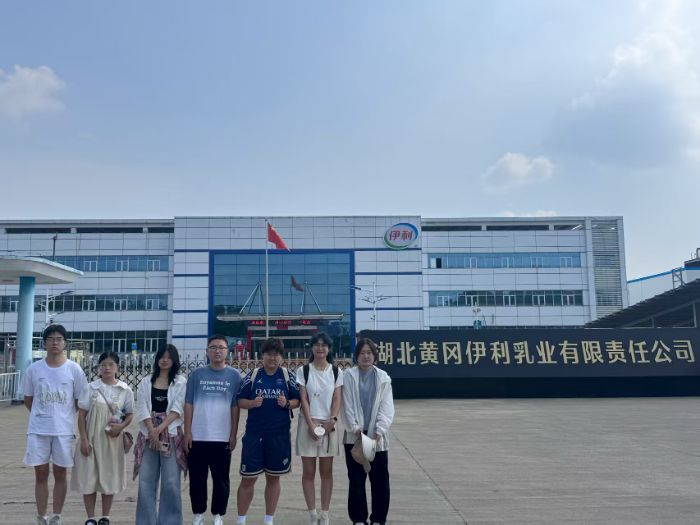

为践行“食品安全中国行”之路,华中农业大学赴黄冈社会实践团队来到全国一线乳制品行业——伊利工厂进行参观,交流与调查。然而当实践团队结束对湖北黄冈伊利工厂的深度探访,转身投入社区科普与街头访谈时,才发觉一场关于食品安全的信息战争正以最原始的方式在人群中蔓延——而战场,往往是人们掌中方寸大小的手机屏幕。

一.精密工厂与群众认知的认知偏差

7月7日~8日实践团队在探访黄冈伊利工厂期间被其严格的清洁要求所震惊,伊利工厂的洁净车间构筑了物理意义上的绝对防线:密闭隔离屏障、多级温控瞬时灭菌、自建牧场奶源追溯。同时定期请专业公司清理虫鼠害。这种基于传感器网络的精准控制,与后来街头采访中听到的“牛奶都含防腐剂”的笃定论断形成刺眼对比。

然而当实践团队走上黄冈街头时,才发现认知裂痕已经出现在街角。当实践团队成员问及“最担忧的食品安全问题”时,三十位受访者中超过八成提及添加剂滥用与转基因危害。一位路人指着冰柜里的酸奶断言:“这些稠稠的都是增稠剂,电视上说吃多致癌。”追问信息来源,他掏出手机点开某抖音账号——该账号以“揭秘食品黑幕”为名,视频中主持人将卡拉胶称为“工业胶水”,播放量上万。

更典型的案例发生在一位年轻母亲身上。她坚决不购买含“阿斯巴甜”的饮料,因其在短视频中“被证明导致白血病”。当笔者展示国际食安机构JECFA的评估报告及中国国家标准限量值时,她皱眉反问:“专家不都被企业收买了吗?”其手机里收藏的五个“科普”账号,内容清一色用惊悚标题与实验室小白鼠画面渲染恐惧,却从未标注实验条件或数据来源。

二.解剖“伪科普”的流量生产链

这些账号构成一条高效谣言流水线:选题紧盯公众焦虑点,标题必带“震惊”“速删”等关键词,内容惯用“某专家透露”“国外已禁用”等模糊信源。实践团队成员追踪三个相关账号发现,其视频中所谓的“研究报告”图片实为合成,引用的“美国研究”查无此项。一条指控某品牌牛奶“激素超标”的视频,将动物实验数据篡改为人体危害结论,获得平台算法高达数十万次推荐。

这种内容的生产逻辑直指流量变现:一个专注“食品揭秘”的账号主页,醒目位置挂着“有机食品专卖店”链接。当科学理性让位于情绪煽动,真相便成为信息战的首个牺牲品。

三.重建信任:从拆解“信息炸弹”开始

面对深度渗透的认知迷雾,传统单向科普显得力不从心。7月11~12日实践团队来到幼儿园和养老院举办科普讲座,在幼儿园讲座中,笔者尝试转换策略:不直接否定“牛奶有毒”的谣言,而是带领孩子从最简单形象的科学原理出发,并现场给出对于谣言的反驳这种可验证的具象体验,比万言辟谣更直击人心。

四.结语:在科学理性与流量狂欢的夹缝中

伊利工厂的传感器每秒钟进行百次数据校准,社会认知的“监测系统”却暴露在谣言污染中。街头采访中那位攥紧手机的母亲或许不知道,她对添加剂的恐惧正转化为某些账号的带货佣金。这场食品安全的信息战争没有硝烟,却深刻重塑着公众的消费选择与信任根基。

拆除谣言炸弹不仅需要科普工作者的技术性拆弹,更需构建全民信息素养的防爆系统。当每一个普通人都能识别“伪科普”的流量陷阱,食品工业构筑的物理防线,才不会毁于认知防线的溃堤。在黄冈盛夏的街头,实践团队记录的不仅是数据偏差,更是一个呼唤理性回归的警告,而它的终章,应由所有人共同书写。

一.精密工厂与群众认知的认知偏差

7月7日~8日实践团队在探访黄冈伊利工厂期间被其严格的清洁要求所震惊,伊利工厂的洁净车间构筑了物理意义上的绝对防线:密闭隔离屏障、多级温控瞬时灭菌、自建牧场奶源追溯。同时定期请专业公司清理虫鼠害。这种基于传感器网络的精准控制,与后来街头采访中听到的“牛奶都含防腐剂”的笃定论断形成刺眼对比。

然而当实践团队走上黄冈街头时,才发现认知裂痕已经出现在街角。当实践团队成员问及“最担忧的食品安全问题”时,三十位受访者中超过八成提及添加剂滥用与转基因危害。一位路人指着冰柜里的酸奶断言:“这些稠稠的都是增稠剂,电视上说吃多致癌。”追问信息来源,他掏出手机点开某抖音账号——该账号以“揭秘食品黑幕”为名,视频中主持人将卡拉胶称为“工业胶水”,播放量上万。

更典型的案例发生在一位年轻母亲身上。她坚决不购买含“阿斯巴甜”的饮料,因其在短视频中“被证明导致白血病”。当笔者展示国际食安机构JECFA的评估报告及中国国家标准限量值时,她皱眉反问:“专家不都被企业收买了吗?”其手机里收藏的五个“科普”账号,内容清一色用惊悚标题与实验室小白鼠画面渲染恐惧,却从未标注实验条件或数据来源。

二.解剖“伪科普”的流量生产链

这些账号构成一条高效谣言流水线:选题紧盯公众焦虑点,标题必带“震惊”“速删”等关键词,内容惯用“某专家透露”“国外已禁用”等模糊信源。实践团队成员追踪三个相关账号发现,其视频中所谓的“研究报告”图片实为合成,引用的“美国研究”查无此项。一条指控某品牌牛奶“激素超标”的视频,将动物实验数据篡改为人体危害结论,获得平台算法高达数十万次推荐。

这种内容的生产逻辑直指流量变现:一个专注“食品揭秘”的账号主页,醒目位置挂着“有机食品专卖店”链接。当科学理性让位于情绪煽动,真相便成为信息战的首个牺牲品。

三.重建信任:从拆解“信息炸弹”开始

面对深度渗透的认知迷雾,传统单向科普显得力不从心。7月11~12日实践团队来到幼儿园和养老院举办科普讲座,在幼儿园讲座中,笔者尝试转换策略:不直接否定“牛奶有毒”的谣言,而是带领孩子从最简单形象的科学原理出发,并现场给出对于谣言的反驳这种可验证的具象体验,比万言辟谣更直击人心。

四.结语:在科学理性与流量狂欢的夹缝中

伊利工厂的传感器每秒钟进行百次数据校准,社会认知的“监测系统”却暴露在谣言污染中。街头采访中那位攥紧手机的母亲或许不知道,她对添加剂的恐惧正转化为某些账号的带货佣金。这场食品安全的信息战争没有硝烟,却深刻重塑着公众的消费选择与信任根基。

拆除谣言炸弹不仅需要科普工作者的技术性拆弹,更需构建全民信息素养的防爆系统。当每一个普通人都能识别“伪科普”的流量陷阱,食品工业构筑的物理防线,才不会毁于认知防线的溃堤。在黄冈盛夏的街头,实践团队记录的不仅是数据偏差,更是一个呼唤理性回归的警告,而它的终章,应由所有人共同书写。

作者:谢正麟 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 非遗文化绽放“折翼天使”心中的希望之花 ——来自中飞院青年学子的非遗传承助残之旅

- 承非遗古韵,以巧手慧心铺就残障孩童成长路;续文脉新声,用温情善念照亮折翼天使追梦途。

- 07-14

- “井冈情,中国梦”|聆听讲座:感悟革命胜利精神密码

- 2025年7月12日上午,湖南科技大学数梦空间志愿服务队在全国青少年井冈山革命传统教育基地聆听了钟国华老师主讲的“井冈山斗争与井冈山

- 07-14

- “井冈情,中国梦”| 领悟讲座:以调研之笔书写青春担当

- 2025年7月12日下午,“井冈情,中国梦”全国大学生暑期社会实践专项行动(第三期)学员在全国青少年井冈山革面传统教育基地综合楼一号

- 07-14

- 青春向党 星火启程|西工程大研究生

- 7月11日上午,西安工程大学临潼校区洋溢着青春的热情与昂扬的斗志。

- 07-14

- 在闽南畲乡读懂“家国”——00后大学生以“田野”之道体悟“中华民族共同体”的历史意涵

- 7月6日至7日,闽南师范大学历史地理学院“蓝氏宗族家国叙事”暑期社会实践队奔赴福建漳州漳浦县湖西、赤岭畲族乡等地,开展“畲乡文化

- 07-14

- 闽南师大“蓝氏宗族家国叙事”实践队:畲乡寻根,共叙两岸家国情

- 在闽南漳浦的青山绿水间,流传着“一门三杰共护台湾”的传奇故事。

- 07-14

- 绳跃童欢传雅韵 螺钿巧艺绽光彩 广州城市理工学院经济学院薪火相传实践团赴罗仙村开展暑期公益课

- 广州城市理工学院“薪火相传”实践团于7月13日继续进行暑假公益授课活动,在前期活动经验的基础上,实践团今日精心设计了兼具活力、创

- 07-14

-

大学生三下乡投稿平台