多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

沪闽学子共赴武夷 对话千年宋街,解码山水“致富经”

发布时间:2025-07-04 阅读: 一键复制网址

沪闽学子共赴武夷

对话千年宋街,解码山水“致富经”

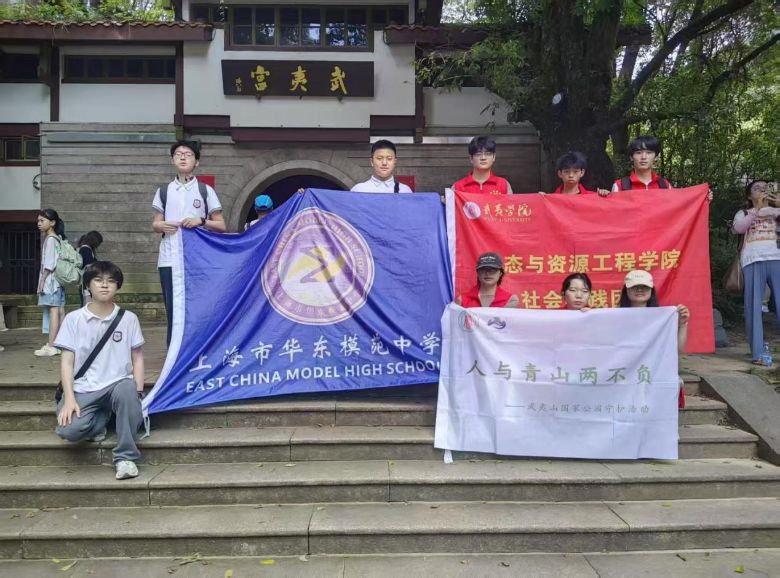

为深入践行习近平总书记“绿水青山就是青山银山”的重要理念,7月3日,武夷学院社会实践团队与上海市华东模范中学共同走进武夷山国家公园,一起在山野间的生态灵韵与街巷里的文化沉香,在实践中交相辉映,共同探寻自然与人文共生共荣的生动密码。

踏访武夷问绿于行,调研求索护美以策

武夷学院社会实践团队走进武夷山国家公园,围绕生态保护开展调研活动,聚焦生态旅游承载力,用实践探寻“绿水青山”的可持续发展路径。在南入口游客中心,团队成员不仅随机采访往来游客与工作人员,还向游客发放问卷。在201份样品中约68%的游客第一次来到武夷山国家公园,56%的游客们表示武夷山作为国家公园具有较高的旅游价值。在关于武夷山国家公园的生态旅游承载力的问题大家一致认为游客数量.旅游活动形式.景区设施数量及分布.生态环境脆弱程度等因素占比较大,同时70%以上的游客认为武夷山的游客流量适中,说明武夷山景区对客流量做到一定程度的管控,游客并且表达了直观感受:“满山的绿看得人心里透亮,溪水清得能数见游鱼”,也提出了对生态保护的建议,这些鲜活的一手信息与问卷数据,为后续分析提供了扎实注脚。

随后,团队前往水质自动监测站。站内仪器全天候运转,实时监测水体多项指标,屏幕上跳动的数据如同生态“晴雨表”,精准呈现着流域环境状况。成员们认真记录、请教,深入了解科技如何为生态保护“护航”。

此次实践通过整合采访信息、问卷结果与监测数据,将重点分析游客量与生态承载力的平衡之道,既为守护武夷山的生态本底贡献思考,也让团队在知行合一中深化对生态保护的理解。

非遗赋能新经济,绿水青山生金吐银

武夷学院实践团队和上海市华东模范学校的中学生踏入武夷宫与宋街,感受武夷山的千年文化底蕴。成员们和同学们参观其中的展品,通过展品介绍来了解武夷山文化。从历史穿越回现实,实践团队深入调研发现,武夷山正以生态为底色、文化为引擎,探索出一条可持续发展的经济路径。当地依托得天独厚的生态资源,将传统茶文化与现代消费需求结合,创新推出“武夷山水”系列新茶饮,通过IP联名、国潮包装、沉浸式体验等方式,让古老茶香飘向年轻市场。与此同时,非遗竹编技艺也在传承中焕发新生,竹编匠人将武夷山的山水意象融入茶具、摆件等文创产品,通过“非遗工坊+电商直播”模式,产品远销国内外,带动周边百余名村民就业增收。不是负担,而是发展的底气。”当地文旅局负责人介绍,武夷山通过“生态+非遗+产业”的深度融合,既守住了绿水青山的生态本底,又让文化遗产转化为经济动能,真正实现了“人不负青山,青山定不负人”的良性循环。

武夷山水载文化根脉,人文智慧赋生态生机

武夷山的青绿山水间,不仅流淌着千年文脉,更孕育着可持续发展的密码。此次实践让我们愈发清晰:生态是文化的载体,正是这片完好的自然肌理,托举起武夷宫的古建风华、宋街的市井记忆,让朱子理学的哲思有了扎根的土壤;而文化是生态的灵魂,那些代代相传的生态智慧、护山惜水的传统,赋予了这片山水生生不息的生命力。当“绿水青山”持续转化为发展红利,当生态保护与文化传承同频共振,武夷山国家公园正以生动实践证明:守护好生态的本底,便是守护文化的根脉;激活文化的灵魂,方能让生态的价值永续绽放。作者:核心成员 来源:大学生社会实践

扫一扫 分享悦读

- 青春助农业,校企政同行——江南大学“浙里浔光”实践团走访湖州双林镇农业企业

- 江南大学商学院“浙里浔光”实践团在金融系谢玉梅教授的带领下,于7月2日深入浙江湖州双林镇农业企业,开展了一场对话生态的乡村振兴实

- 07-04

- “领梦者·弘帆”三下乡 | 未说完的约定,让我们共赴五年之约

- 湖南师范大学体育学院领梦者·弘帆暑期社会实践团

- 07-04

- 江南学子探四村,青春赋能绘振兴——江南大学“浙里浔光” 实践团走进湖州双林镇

- 江南大学商学院“浙里浔光”实践团迅速集结,于6月29日至7月3日深入四村,通过多种调研方式了解发展现状,发挥商科优势,为产业融合、

- 07-04

- 湖南师大体育学院师生赴月溪镇开展暑期“三下乡”实践

- 湖南师范大学体育学院领梦者·弘帆暑期社会实践团

- 07-04

- 绫绢通衢话振兴 青春筑桥映初心——江南大学“浙里浔光” 实践团走进湖州双林镇

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行“两山理论”,助力乡村振兴,恰逢江南大学商学院建院40周年,6月29日,该院金

- 07-04

- 滁州学院学子开展:“’化‘数未来——数字赋能化学科普创新”暑期社会实践活动

- 一、调研宣讲,倾听化学之声

对刚刚接触化学或未接触过化学的学生,通过宣讲“什么是化学”,“为什么 要学

习化学”,“ 怎样学好化 - 07-04

- 青春如何赋能乡村?怀化学院“文青新声”实践团启程高坪村寻找答案

- 这是一篇三下乡出征仪式以及与当地领导对接的座谈会

- 07-04

- 沪闽学子共赴武夷 对话千年宋街,解码山水“致富经”

- 7月3日,武夷学院实践团队与上海华东模范中学师生共赴武夷山国家公园。

团队在南入口游客中心采访游客、发放问卷,201份样本显示多 - 07-04

-

大学生三下乡投稿平台