青春丈量绿水青山:西农大学子深入十省保护区探寻“三生”融合之道

- 发布时间:2025-09-10 阅读:

- 来源:“三生有兴”社会实践团队

为贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神,响应国家“加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系”战略,西北农林科技大学学子深入全国数十省市典型自然保护地基层开展“三生”(生产、生活、生态)协调发展问题调研,助力乡村振兴与生态保护协同推进,交出绿水青山之间的“青春答卷”。

在山东黄河口,以自然修复为核心的“黄河口湿地修复模式”滋养出万千鸟类迁徙的“国际机场”,因地制宜的水利措施助力村民致富;在陕西佛坪大古坪村,优质生态资源助力该村林下经济的发展,形成了以纯天然中华蜂蜂蜜、特色中草药种植及生态干制食用菌、蔬菜加工为主导的产业体系;而在湖南乌云界自然保护区,天然林禁伐补贴和政府绿色产业的探索让队员们看到了生态保护带来的民生福祉,感受到保护与发展之间最朴素的智慧。

(调研团队参观黄河三角洲自然保护区鸟类博物馆)

(调研团队参观大古坪村特色产品展馆)

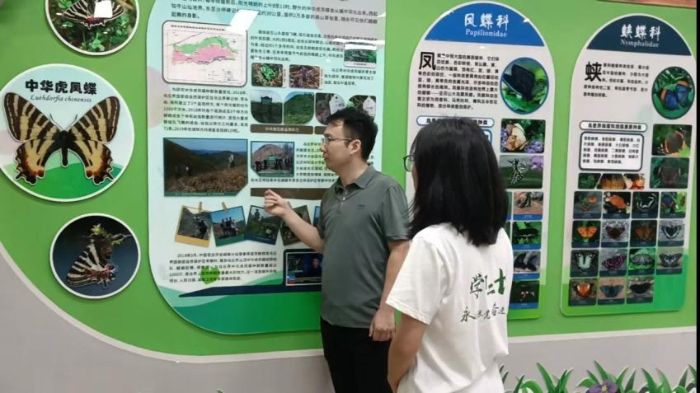

(张所长为调研团队讲解中华虎凤蝶)

团队调研发现,尽管各地生态情况与发展阶段不尽相同,但都在积极探索“三生”融合的创新路径,形成了各具特色的“绿色打法”:天津蓟州区常州村、四川米仓山铁炉坝村等大力发展生态旅游产业,让“绿水青山”直接变成百姓的“金饭碗”;陕西洋县、山西太宽河村等依托当地生态资源大力发展绿色有机农业,成功将环境限制转化为品牌优势;山东黄河三角洲、河南宿鸭湖湿地等巧妙采用“智慧+”模式,实现了保护与管理的现代化升级;同时,各地积极引入保险机制和生态补贴,完善生态补偿机制,让老百姓看到实实在在的幸福。

(调研团队与太宽河村村民合影)

然而,调研也清晰揭示了繁荣背后亟待解决的共性挑战,这为国家政策精准发力提供了方向:生态补偿机制需更精准、有效、及时,部分地区存在标准不统一、覆盖不全、发放延迟等问题;绿色产业仍需政策大力扶持,如多地特色农产品面临品牌影响力弱、销售渠道单一、深加工不足等“增产难增收难”困境;“人鸟争食”、“人兽冲突” 等矛盾仍是保护区周边社区的痛点,需要更科学有效、更人性化的缓解方案。

截至目前,“三生”有“兴”自然保护地生产、生活、生态协调发展调研实践团结合我国多个自然保护地管理经验,已形成多条对策建议,由师生共撰的咨政报告已由中共中央办公厅、教育部办公厅、陕西省委办公厅综合采纳,完成了对理论成果与实践成果的延伸补充与有效推广。同时也得到了湖南日报、东营日报等多家地方媒体的支持报道。“环境就是民生,青山绿水、蓝天白云就是幸福。”实现人与自然和谐共生、共同发展是一个需要付出艰苦努力的过程,不可能一蹴而就。团队队员纷纷表示,未来将会继续总结各自然保护地实践经验,系统凝练出推动“三生”协调发展的核心思路,为促进人与自然和谐共生、生态发展与民生福祉比翼齐飞贡献青春力量。(作者:程燕、余楚瑶、樊晨乐、柴鹏帆、朱彦霖)

- 以青春之名,赴三明清流-萤火探兴队

- 2025-09-11

- 青春丈量绿水青山:西农大学子深入十省保护区探寻“三生”融合之道

- 2025-09-10

- 中国海洋大学春潮破晓队深耕崂山茶乡—以茶香墨水、茶质香水赋能茶产业焕新

- 2025-09-10

- 青春“乡”约中江:成理学子以智慧与温度点亮乡村振兴路

- 2025-09-10

- 情暖人间,爱满人间

- 2025-09-10

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台