多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

剪刻峥嵘岁月,纸承沂蒙精神

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

- 来源:“匠心剪影 纸上拾遗”文化传承团

7月18日,山东水利职业学院机电工程系“匠心剪影 纸上拾遗“文化传承团踏上沂蒙热土,以剪纸为媒,追寻红色足迹,在传承非遗技艺中感悟沂蒙精神,在躬身实践中让红色基因借传统艺术焕发新活力。

习艺:执剪学技,初悟红魂

“这把剪刀剪过支前鞋样,也剪过革命标语,每一道纹样都是历史的见证。”在临沂剪纸非遗传承人李玲家中,她手持银剪示范“人物肖像剪纸”技法时深情说道。实践队首站拜访这位有着40年剪纸经历的传承人,学习“红色主题剪纸”创作技巧。队员们围坐在桌旁,在李老师指导下练习五角星、火炬等革命符号的剪制技巧,薄薄红纸上逐渐浮现出饱满立体的红星图案。

“李老师讲述明德英用乳汁救伤员的故事时,手下的剪刀仿佛有了生命,剪出的红嫂形象眼神坚毅又温柔。”实践队员王鸣茹感慨道。这种沉浸式教学让队员们深刻体会到,剪纸不仅是技艺,更是红色基因的传承载体。

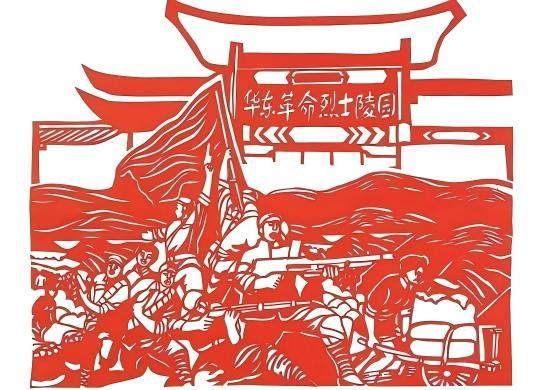

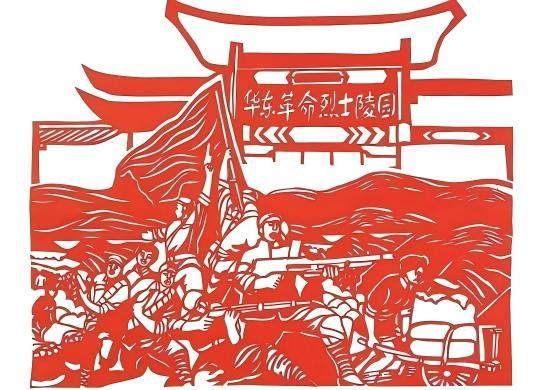

图1 非遗传承人传授技艺 图2 红色主题剪纸创作

寻踪:场馆研学,深挖红源

带着传承人的嘱托,实践队开启红色研学之旅。实践队先后走访沂蒙革命纪念馆、孟良崮战役纪念馆等红色场馆,在历史遗存中搜集创作素材。在沂蒙革命纪念馆,玻璃柜中“妇女识字班”剪纸展品让队员们驻足,那上面的铅笔草稿痕迹,仿佛能看到当年妇女们边学文化边创作的场景。红嫂纪念馆里,“火线桥”的老照片中,十位妇女站在冰冷河水中架桥的身影,让队员们决心要将这份勇敢剪进纸里。

非遗博物馆的“红色剪纸档案”更带来意外收获。一卷1950年的剪报中,“纺线支援前线”“军民共生产”等民俗剪纸,让队员们明白:“红色文化早就借着剪纸走进了百姓生活。”

图3 参观沂蒙革命纪念馆 图4 参观孟良崮战役纪念馆

创作:以纸为媒,巧绘红史

创作工坊里,队员们将研学所得转化为一幅幅生动的剪纸作品。以明德英乳汁救伤员为原型的作品中,用柔和的曲线表现月夜的宁静,用急促的折线突出当时的危急;王换于创办战时托儿所的剪纸,则通过孩童的笑脸与红嫂的眼神,传递战争中的温情。

“要让红色故事能被带走、被记住。”队员们将剪纸图案印在扇子、纸袋上,制作红色剪纸文创产品。队员王丹在设计时特意加入当地传统纹样:“让老手艺和红色故事结合,更有生命力。”

图5 红色主题剪纸作品 图6 红色主题剪纸作品

传扬:多维播火,广传红韵

沂蒙红嫂家乡景区的展览前,“红嫂知识问答”的关卡前围满了游客。“请问孟良崮战役中,沂蒙群众用什么支援前线?”队员刚念完题目,来自河南的游客张女士立刻应声:“担架队、独轮车。”答对的她接过剪纸书签,特意让同行的孩子拿着合影:“得让娃记住这些故事。”

图7 景区展览互动现场 图8 景区展览现场

幼儿园里,队员们带来了红纸与安全剪刀,开启“剪纸里的红色故事”趣味课堂。队员们边教孩子们剪五角星、八角帽,边讲简单的红色小故事。老师李娜笑着说:“这样的课比课本里的故事更让孩子有感触。”

图9 幼儿园剪纸课堂 图10 队员教儿童剪纸

社区宣讲会上,队员们展开“沂蒙六嫂”系列剪纸,指着明德英的剪影讲起乳汁救伤员的故事,又以“火线桥”剪纸为引,讲述十位妇女用身体架桥的壮举。宣讲会后,队员们为老党员、空巢老人剪制吉祥窗花,送去温暖的同时,也收集到许多红嫂故事的细节。“王换于当年自己吃不饱,也要把粮食省给伤员和孩子。”李大爷的话,被队员们记下来补充到作品介绍中。

图11 红色宣讲会 图12 为村民送剪纸作品

此次实践活动,既是非遗技艺的传承之旅,更是青年学子接受红色教育的成长之旅。队员们以剪纸为桥,连接起非遗传承与红色文化。从学习技艺到研学创作,从展览宣讲到社区服务,每一步都是对红色基因的传承与弘扬。队员们表示,将继续用剪纸技艺讲好沂蒙故事,让红色精神在新时代薪火相传、生生不息。

图13 团队合影

附:实践团队信息

单 位:山东水利职业学院

团队名称:“匠心剪影 纸上拾遗”文化传承团

文稿撰写:王鸣茹

图片摄影:王丹

团队成员:王鸣茹 王丹 张永琪 高文彬 刘存嫣 刘翔 左涛 孙修斌

指导老师:庄倩

习艺:执剪学技,初悟红魂

“这把剪刀剪过支前鞋样,也剪过革命标语,每一道纹样都是历史的见证。”在临沂剪纸非遗传承人李玲家中,她手持银剪示范“人物肖像剪纸”技法时深情说道。实践队首站拜访这位有着40年剪纸经历的传承人,学习“红色主题剪纸”创作技巧。队员们围坐在桌旁,在李老师指导下练习五角星、火炬等革命符号的剪制技巧,薄薄红纸上逐渐浮现出饱满立体的红星图案。

“李老师讲述明德英用乳汁救伤员的故事时,手下的剪刀仿佛有了生命,剪出的红嫂形象眼神坚毅又温柔。”实践队员王鸣茹感慨道。这种沉浸式教学让队员们深刻体会到,剪纸不仅是技艺,更是红色基因的传承载体。

图1 非遗传承人传授技艺 图2 红色主题剪纸创作

寻踪:场馆研学,深挖红源

带着传承人的嘱托,实践队开启红色研学之旅。实践队先后走访沂蒙革命纪念馆、孟良崮战役纪念馆等红色场馆,在历史遗存中搜集创作素材。在沂蒙革命纪念馆,玻璃柜中“妇女识字班”剪纸展品让队员们驻足,那上面的铅笔草稿痕迹,仿佛能看到当年妇女们边学文化边创作的场景。红嫂纪念馆里,“火线桥”的老照片中,十位妇女站在冰冷河水中架桥的身影,让队员们决心要将这份勇敢剪进纸里。

非遗博物馆的“红色剪纸档案”更带来意外收获。一卷1950年的剪报中,“纺线支援前线”“军民共生产”等民俗剪纸,让队员们明白:“红色文化早就借着剪纸走进了百姓生活。”

图3 参观沂蒙革命纪念馆 图4 参观孟良崮战役纪念馆

创作:以纸为媒,巧绘红史

创作工坊里,队员们将研学所得转化为一幅幅生动的剪纸作品。以明德英乳汁救伤员为原型的作品中,用柔和的曲线表现月夜的宁静,用急促的折线突出当时的危急;王换于创办战时托儿所的剪纸,则通过孩童的笑脸与红嫂的眼神,传递战争中的温情。

“要让红色故事能被带走、被记住。”队员们将剪纸图案印在扇子、纸袋上,制作红色剪纸文创产品。队员王丹在设计时特意加入当地传统纹样:“让老手艺和红色故事结合,更有生命力。”

图5 红色主题剪纸作品 图6 红色主题剪纸作品

传扬:多维播火,广传红韵

沂蒙红嫂家乡景区的展览前,“红嫂知识问答”的关卡前围满了游客。“请问孟良崮战役中,沂蒙群众用什么支援前线?”队员刚念完题目,来自河南的游客张女士立刻应声:“担架队、独轮车。”答对的她接过剪纸书签,特意让同行的孩子拿着合影:“得让娃记住这些故事。”

图7 景区展览互动现场 图8 景区展览现场

幼儿园里,队员们带来了红纸与安全剪刀,开启“剪纸里的红色故事”趣味课堂。队员们边教孩子们剪五角星、八角帽,边讲简单的红色小故事。老师李娜笑着说:“这样的课比课本里的故事更让孩子有感触。”

图9 幼儿园剪纸课堂 图10 队员教儿童剪纸

社区宣讲会上,队员们展开“沂蒙六嫂”系列剪纸,指着明德英的剪影讲起乳汁救伤员的故事,又以“火线桥”剪纸为引,讲述十位妇女用身体架桥的壮举。宣讲会后,队员们为老党员、空巢老人剪制吉祥窗花,送去温暖的同时,也收集到许多红嫂故事的细节。“王换于当年自己吃不饱,也要把粮食省给伤员和孩子。”李大爷的话,被队员们记下来补充到作品介绍中。

图11 红色宣讲会 图12 为村民送剪纸作品

此次实践活动,既是非遗技艺的传承之旅,更是青年学子接受红色教育的成长之旅。队员们以剪纸为桥,连接起非遗传承与红色文化。从学习技艺到研学创作,从展览宣讲到社区服务,每一步都是对红色基因的传承与弘扬。队员们表示,将继续用剪纸技艺讲好沂蒙故事,让红色精神在新时代薪火相传、生生不息。

图13 团队合影

附:实践团队信息

单 位:山东水利职业学院

团队名称:“匠心剪影 纸上拾遗”文化传承团

文稿撰写:王鸣茹

图片摄影:王丹

团队成员:王鸣茹 王丹 张永琪 高文彬 刘存嫣 刘翔 左涛 孙修斌

指导老师:庄倩

三下乡推荐

- 辽宁中医药大学学子深入关药发展调研,普及中医养生智慧

- 8月1日起,辽宁中医药大学基础医学院“岐踪承光”社会实践队奔赴吉林省辽源市,以“三下乡”活动为契机,开启了一场“探寻中医药

- 2025-08-09

- 陕服学子“三下乡”|动物保护宣传活动小组之山西长治流浪动物保护计划

- 七月骄阳下,陕西服装工程学院“三下乡”实践队整装出发。

- 2025-08-09

- 《江边村“红潮”来袭,安全教育也能这么嗨!》

- 警钟鸣耳畔,红旗耀心间

消防警钟常敲响,爱国热血永流淌 - 2025-08-09

- 康数智研实践团深入惠州博罗罗浮山片区进行“百千万工程”专题调研

- 广东财经大学康数智研实践团在学院党委书记李恩华、院长助理张严的带领下深入惠州市博罗县罗浮山,围绕“环南昆山—罗浮山”引领

- 2025-08-09

- 剪刻峥嵘岁月,纸承沂蒙精神

- 7月18日,山东水利职业学院机电工程系“匠心剪影 纸上拾遗“文化传承团踏上沂蒙热土,以剪纸为媒,追寻红色足迹,在传承非遗技艺

- 2025-08-09

-

大学生三下乡投稿平台