多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

遵义市红花岗区老党员苟德超寄语川北医学院学子

发布时间:2025-07-26 阅读: 一键复制网址

(通讯员:陈靖文)7月10日下午4时,川北医学院医学影像学院赴贵州遵义“长征医影路,仁心映赤途”青春筑梦团冒雨抵达遵义市红花岗区老城街道纪念馆社区党群服务中心。在社区后备干部张美娟的带领下,筑梦团成员成功会面等候多时的老党员苟德超同志,开启这场访谈之旅。

印象最深的红色故事:红军坟

苟德超于1941年出生在贵州省遵义市红花岗区老城街道,他说自己的出生地离遵义会址很近:“就在这条街拐角的地方,离这里只有三十公尺。”苟德超回忆儿时生活,讲述了一个当地家喻户晓的故事——红军坟。“当时只知道是红军,但姓氏名谁一概不知……”1935年1月6日到1月8日,中国红军进入贵州遵义,当时有部队住在桑木垭,距离遵义城中心有二十多公里。其中一名卫生员被派遣去村里为群众治病。当他返回部队时,红军部队已经转移了。他从老百姓手中得到一张纸条,内容为部队已走,让他随后赶来。卫生员看了纸条后即刻动身,不分白天黑夜地赶路。在经过一片松树林时,他突然听到两声枪响,低头一看自己中弹了。“他一只手紧按住药箱,一只手捂住伤口,只见鲜血从指缝涌出,低落在地上。但他依旧顽强地往前迈了几步,终于他支撑不住了,倒在那片松树林里,”苟德超说,“红军卫生员倒下的地方血液染红了土地,他的鲜血和身体永远留在了遵义。人们知道在松树林里有个小土堆,是红军坟。解放后,大家也不知道他的名字,就称呼他为‘小红’。后面有许多人都以为‘小红’是一个女孩。”

1953年,遵义地委在凤凰山修建红军烈士陵园。红军坟就在烈士陵园中,它的旁边还有一座铜像——一位女红军卫生员正抱着小孩喂药。铜像肩上挂有红布,红军卫生员也被遵义人民称为“红军菩萨”,意为救苦救难。后来,人们才知道“红军菩萨”是个男孩。

1965年,中国人民解放军第三军医大学原校长、老红军钟有煌到访遵义听说“红军坟”的故事后,联想到红三军团在撤离遵义时,一位名叫龙思泉的卫生员因外出为群众看病未能及时归队而下落不明。后来,经过多方认证,终于确定“红军坟”故事的主人公是龙思泉。“这位红军卫生员,他叫龙思泉。他牺牲的时候年龄小,仅仅只有十七八岁。”听到这里,筑梦团成员回应苟德超的声音已然哽咽。

苟德超说自己小时候,家门前有许多标语。“红军到,干人笑,绅粮叫;白军到,干人叫,绅粮笑。要使干人天天笑,只有白军不到红军到。”这是所有标语里,他印象最深也格外熟悉的。“干人,是那个年代贵州当地人对穷人的称呼;绅粮就是地主豪绅。”苟德超解释着。

当时国民党在贵州肆意传播红军烧杀抢掠的谣言,但现实恰恰相反,红军进入遵义后将“不拿群众一针一线”的宗旨贯彻到底,乐于助人。“群众是干人的队伍,所以红军进入遵义后,受到了广大群众的热爱。他们对老百姓是相当好的。”苟德超幼年时,曾分到几件共产党收缴来的地主家的物品。第一件是帽筒,帽筒是古代官员放置官帽的器具,防止官帽皱损,后来逐渐转变为陈设观赏用器。苟德超说:“家里分到的帽筒是陶瓷的,或许还是景德镇的。”还有两个捧盒,每个捧盒一底一盖,薄、轻但牢实,不知道什么做的,却是很好的,他们家里用来装东西了。最后还有一个桃心首饰盒。筑梦团成员感叹:“在那个年代,地主剥削农民,而共产党坚定地站在农民身边,反抗地主阶级的剥削。”

为什么会选择参军?听到这个问题,苟德超眼中带笑,这是一件让他骄傲的事情。1959年到1961年三年困难时期,遇上连续三年严重自然灾害,百姓生活困难。恰逢美国干预南越政权,越南形式紧张,加上国家需要,苟德超毅然加入军队。入伍那年,苟德超正读高三,他说自己的梦想学校是西南交通大学:“我的成绩算是中上,清华北大不能想,成绩达不到,我想考西南交通大学。但是越南形式紧张——”苟德超的声音高昂,“参军!1961年,我就去参军。”

参军后苟德超没有到达前线:“其他部队‘捷足先登’了,我们后面来的就留守边防。所以我们就去守国境线,我是正规的边防战士。当了两年边防兵后,去当了尺绘兵,画军事地图。然后又把我调去西双版纳,当了一年工兵,安炸药、搞爆破。然后就把我调到政治部门,一待就待到退休,后面我又回了学校。”

从学校到部队再到学校,从学生到战士再到教师,苟德超从军队退下来后做了三十年教师。退休后,苟德超又主动加入红色义务宣讲团,开展红色宣讲100余场,受众超5000人次,参与志愿服务200余次,解决群众难事40余件,用行动践行“离岗不离党”的初心。

作为一名党龄将近六十年的老党员,苟德超在对话中不止一次提到“不忘初心、牢记使命”,强调坚持初心的重要性。“习总书记讲的,‘江山就是人民,人民就是江山’。他给我们讲过,要从长征精神和遵义会议精神中深刻感悟共产党人的初心和使命。”苟德超牢记习总书记在到访遵义时说过的话。“习总书记在花茂村视察工作时说过‘政策好不好,要看乡亲们是哭还是笑’,”苟德超再次谈到初心与使命,“不忘初心、牢记使命,初心是什么?我们应该怎么做?我的粗浅理解——党的初心就是为人民服务。”筑梦团成员也接连表示,未来必定不让初心、牢记使命。

苟德超又补充:“你们来到遵义,你们就是客人。遵义是个很有名的地方,不是因为这两个字有名,主要是遵义会议有名。遵义会议是中国革命的伟大转折,它在全国甚至世界都是有名的。遵义会议在危急关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。”

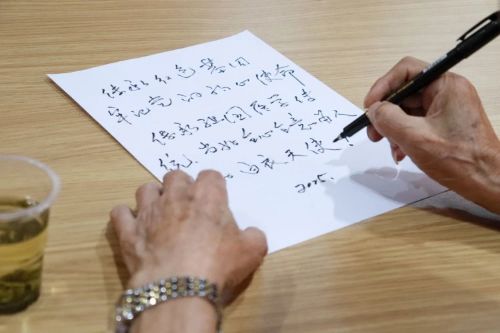

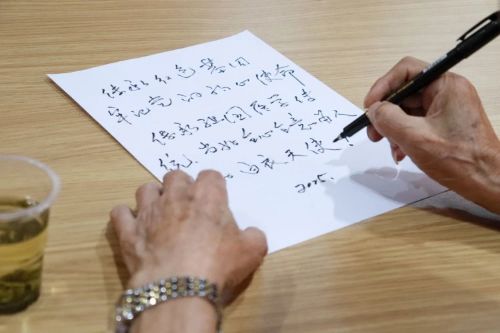

整个访谈中,苟德超一直慈祥和蔼地讲述着他的见闻,这正是一位长辈对后辈们的谆谆教诲。访谈的最后,筑梦团成员询问苟德超对川北医学院学子的寄语,他一边说自己最想嘱托的就是刚刚谈到的“不忘初心、牢记使命”,又一边取来纸笔。第一句话写的很顺畅:“传承红色基因,牢记党的初心使命,传承祖国医学传统。”写完这句话,苟德超停顿良久,笔悬在纸上斟酌再三才落下:“当好全心全意为人民的白衣天使!”署名为——边防老兵苟德超。苟德超的寄语与访谈中一样,牢记初心使命、全心全意为人民服务,这也是他一生所坚守的。

苟德超坚持把筑梦团成员送至党群服务中心门口,此时雨停了,天空放晴,正如此次访谈众人听完苟德超的嘱托后恍然如拨开云雾见日出。这场跨越代际的对话让长征精神与医者仁心在遵义这片红色土地上完成了一次生动接力。党群服务中心党委书记张仙握着苟德超的手,指向不远处老城街道拐角处:“苟爷爷就是在那里出生的。”筑梦团成员望去,只见拐角处与遵义会议会址仅一墙之隔。苟德超告别时再次祝愿:“你们好好学习,我相信你们未来一定比我厉害!

图为苟德超写下对医学生的勉励 蒋祺 摄

印象最深的红色故事:红军坟

苟德超于1941年出生在贵州省遵义市红花岗区老城街道,他说自己的出生地离遵义会址很近:“就在这条街拐角的地方,离这里只有三十公尺。”苟德超回忆儿时生活,讲述了一个当地家喻户晓的故事——红军坟。“当时只知道是红军,但姓氏名谁一概不知……”1935年1月6日到1月8日,中国红军进入贵州遵义,当时有部队住在桑木垭,距离遵义城中心有二十多公里。其中一名卫生员被派遣去村里为群众治病。当他返回部队时,红军部队已经转移了。他从老百姓手中得到一张纸条,内容为部队已走,让他随后赶来。卫生员看了纸条后即刻动身,不分白天黑夜地赶路。在经过一片松树林时,他突然听到两声枪响,低头一看自己中弹了。“他一只手紧按住药箱,一只手捂住伤口,只见鲜血从指缝涌出,低落在地上。但他依旧顽强地往前迈了几步,终于他支撑不住了,倒在那片松树林里,”苟德超说,“红军卫生员倒下的地方血液染红了土地,他的鲜血和身体永远留在了遵义。人们知道在松树林里有个小土堆,是红军坟。解放后,大家也不知道他的名字,就称呼他为‘小红’。后面有许多人都以为‘小红’是一个女孩。”

1953年,遵义地委在凤凰山修建红军烈士陵园。红军坟就在烈士陵园中,它的旁边还有一座铜像——一位女红军卫生员正抱着小孩喂药。铜像肩上挂有红布,红军卫生员也被遵义人民称为“红军菩萨”,意为救苦救难。后来,人们才知道“红军菩萨”是个男孩。

1965年,中国人民解放军第三军医大学原校长、老红军钟有煌到访遵义听说“红军坟”的故事后,联想到红三军团在撤离遵义时,一位名叫龙思泉的卫生员因外出为群众看病未能及时归队而下落不明。后来,经过多方认证,终于确定“红军坟”故事的主人公是龙思泉。“这位红军卫生员,他叫龙思泉。他牺牲的时候年龄小,仅仅只有十七八岁。”听到这里,筑梦团成员回应苟德超的声音已然哽咽。

图为苟德超照片 蒋祺摄

家门前的红军标语苟德超说自己小时候,家门前有许多标语。“红军到,干人笑,绅粮叫;白军到,干人叫,绅粮笑。要使干人天天笑,只有白军不到红军到。”这是所有标语里,他印象最深也格外熟悉的。“干人,是那个年代贵州当地人对穷人的称呼;绅粮就是地主豪绅。”苟德超解释着。

当时国民党在贵州肆意传播红军烧杀抢掠的谣言,但现实恰恰相反,红军进入遵义后将“不拿群众一针一线”的宗旨贯彻到底,乐于助人。“群众是干人的队伍,所以红军进入遵义后,受到了广大群众的热爱。他们对老百姓是相当好的。”苟德超幼年时,曾分到几件共产党收缴来的地主家的物品。第一件是帽筒,帽筒是古代官员放置官帽的器具,防止官帽皱损,后来逐渐转变为陈设观赏用器。苟德超说:“家里分到的帽筒是陶瓷的,或许还是景德镇的。”还有两个捧盒,每个捧盒一底一盖,薄、轻但牢实,不知道什么做的,却是很好的,他们家里用来装东西了。最后还有一个桃心首饰盒。筑梦团成员感叹:“在那个年代,地主剥削农民,而共产党坚定地站在农民身边,反抗地主阶级的剥削。”

图为苟德超为筑梦团成员讲解红军故事 蒋祺摄

从边防老兵到红色宣讲员为什么会选择参军?听到这个问题,苟德超眼中带笑,这是一件让他骄傲的事情。1959年到1961年三年困难时期,遇上连续三年严重自然灾害,百姓生活困难。恰逢美国干预南越政权,越南形式紧张,加上国家需要,苟德超毅然加入军队。入伍那年,苟德超正读高三,他说自己的梦想学校是西南交通大学:“我的成绩算是中上,清华北大不能想,成绩达不到,我想考西南交通大学。但是越南形式紧张——”苟德超的声音高昂,“参军!1961年,我就去参军。”

参军后苟德超没有到达前线:“其他部队‘捷足先登’了,我们后面来的就留守边防。所以我们就去守国境线,我是正规的边防战士。当了两年边防兵后,去当了尺绘兵,画军事地图。然后又把我调去西双版纳,当了一年工兵,安炸药、搞爆破。然后就把我调到政治部门,一待就待到退休,后面我又回了学校。”

从学校到部队再到学校,从学生到战士再到教师,苟德超从军队退下来后做了三十年教师。退休后,苟德超又主动加入红色义务宣讲团,开展红色宣讲100余场,受众超5000人次,参与志愿服务200余次,解决群众难事40余件,用行动践行“离岗不离党”的初心。

图为筑梦团成员与苟德超探讨红军历史 蒋祺摄

对医学生寄语:牢记初心使命作为一名党龄将近六十年的老党员,苟德超在对话中不止一次提到“不忘初心、牢记使命”,强调坚持初心的重要性。“习总书记讲的,‘江山就是人民,人民就是江山’。他给我们讲过,要从长征精神和遵义会议精神中深刻感悟共产党人的初心和使命。”苟德超牢记习总书记在到访遵义时说过的话。“习总书记在花茂村视察工作时说过‘政策好不好,要看乡亲们是哭还是笑’,”苟德超再次谈到初心与使命,“不忘初心、牢记使命,初心是什么?我们应该怎么做?我的粗浅理解——党的初心就是为人民服务。”筑梦团成员也接连表示,未来必定不让初心、牢记使命。

苟德超又补充:“你们来到遵义,你们就是客人。遵义是个很有名的地方,不是因为这两个字有名,主要是遵义会议有名。遵义会议是中国革命的伟大转折,它在全国甚至世界都是有名的。遵义会议在危急关头挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。”

整个访谈中,苟德超一直慈祥和蔼地讲述着他的见闻,这正是一位长辈对后辈们的谆谆教诲。访谈的最后,筑梦团成员询问苟德超对川北医学院学子的寄语,他一边说自己最想嘱托的就是刚刚谈到的“不忘初心、牢记使命”,又一边取来纸笔。第一句话写的很顺畅:“传承红色基因,牢记党的初心使命,传承祖国医学传统。”写完这句话,苟德超停顿良久,笔悬在纸上斟酌再三才落下:“当好全心全意为人民的白衣天使!”署名为——边防老兵苟德超。苟德超的寄语与访谈中一样,牢记初心使命、全心全意为人民服务,这也是他一生所坚守的。

苟德超坚持把筑梦团成员送至党群服务中心门口,此时雨停了,天空放晴,正如此次访谈众人听完苟德超的嘱托后恍然如拨开云雾见日出。这场跨越代际的对话让长征精神与医者仁心在遵义这片红色土地上完成了一次生动接力。党群服务中心党委书记张仙握着苟德超的手,指向不远处老城街道拐角处:“苟爷爷就是在那里出生的。”筑梦团成员望去,只见拐角处与遵义会议会址仅一墙之隔。苟德超告别时再次祝愿:“你们好好学习,我相信你们未来一定比我厉害!

图为苟德超写下对医学生的勉励 蒋祺 摄

作者:陈靖文 来源:川北医学院

扫一扫 分享悦读

- 青春力量助振兴,实践调研探真知——青岛农业大学巴瑟斯学院赴平邑县武台镇开展社会实践

- 为深入了解乡村振兴战略实施成果,探寻农业产业发展路径,7月23日青岛农业大学巴瑟斯未来农业科技学院社会实践团队赴临沂市平邑县

- 2025-07-26

- 星耀基层社区实践服务团:精准服务,点亮社区高龄老人生活

- 7月15日,炎炎夏日,东北农业大学动物科学技术学院“星耀基层”社区实践服务团的青年学子们怀揣炽热之心,奔赴哈尔滨市香坊区化工

- 2025-07-26

- 青承鱼灯突击队赴升平社区开展深度调研

- 2025-07-26

- 成都中医药大学针灸推拿学院经渠志愿服务队 走进绵阳江油倾情服务

- 2025年7月7日-10日,成都中医药大学针灸推拿学院经渠志愿服务队10名志愿者齐聚江油市,深入社区、学校、光荣院,开展以“弘扬中医

- 2025-07-26

- 彝海结盟90载 青春研学悟初心

- 西北民族大学学子赴彝海开展90周年研学,追寻“彝海结盟”红色足迹,感悟民族团结初心,在革命圣地传承青春力量,让红色精神绽放

- 2025-07-26

- 遵义市红花岗区老党员苟德超寄语川北医学院学子

- 川北医学院医学影像学院赴贵州遵义“长征医影路,仁心映赤途”青春筑梦团冒雨抵达遵义市红花岗区老城街道纪念馆社区党群服务中心

- 2025-07-26

- 下村村里访油茶:上山!茶油翠田实践团探寻乡村振兴路径

- 2025-07-26

- 西北民族大学赴冕宁县“推普筑梦”实践团:语润彝乡,筑梦未来

- 西北民族大学“推普筑梦”实践团在四川凉山冕宁县彝海村,为30余名低龄儿童开展5课时推普课程。通过绘画、游戏等趣味形式教普通话

- 2025-07-26

-

大学生三下乡投稿平台