多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

资环学院“三下乡”暑期社会实践|万物竞生,绿绘秦淮

发布时间:2025-07-23 阅读: 一键复制网址

资环学院“三下乡”暑期社会实践|万物竞生,绿绘秦淮

秦淮河,金陵古城的血脉,承载着千年文明的韵律。为守护这条生态命脉、摸清秦淮河沿岸生物多样性“家底”,南京农业大学“万物共生”生物多样性调研小队以科学之眼丈量自然,以行动之力守护生态。小队聚焦秦淮河流域生物多样性,开展植物采样与生态调研,以数据为证,为生态保护提供科学支撑。小分队于7月5日至7月6日,在博士生扆祺的带领下,在秦淮河流域开展了系统的植物生态调查工作。团队选取了崇明公园、赵家村、湖鑫苑、秦村社等代表性河段,采用标准化的0.5m×0.5m样方调查法,对沿岸植被群落进行了详细调查。在35℃的高温环境下,团队成员严格按照科研规范,对每个样方内的植物种类、数量、盖度等指标进行详细记录。

图1 样方

烈日下的采样只是第一步。团队成员通过系统分析发现,沿岸植被以狗牙根、小蓬草等乡土植物为优势种,这些植物不仅构成城市生态植被群落的基础框架,更为昆虫、鸟类等野生动物提供重要的食物来源和栖息场所,对维持区域生物多样性具有不可替代的作用。值得注意的是,多个物种的分布格局与人为干扰强度呈现显著相关性,这一发现为理解城市生态系统的演变规律提供了新视角。

图2 鉴定植物

在生理特性研究方面,团队选取秦淮河河岸带中20种典型植物样本,采用标准测量流程:先记录自然状态下的鲜重,再通过65℃恒温烘干24小时后测定干重,最后进行鲜重与干重的对比分析。结果显示,饭包菜的鲜干比高达9:1,表明其具有极强的水分储存能力,这种特性使其既能适应湿润环境,又能在短期干旱时维持生命活动。相比之下,齿果酸模、牛筋草和南天竹等植物的鲜干比稳定在2.4-2.7:1区间,展现出截然不同的生存策略。这类植物通过革质叶片、深根系等结构特征实现水分高效利用,在干旱胁迫下仍能保持正常生理功能。

图3 处理植物样本

进一步研究发现,高鲜干比植物往往具有发达的通气组织和大型叶片,其快速水分吸收速率可达0.3ml/g·h,主要分布在距岸线3米以内的近水区域。而低鲜干比植物则通过增厚角质层、调节光合途径等方式适应干旱环境,其抗干扰指数普遍超过0.7,显示出向人为干扰区扩展的分布特点。这些发现不仅量化揭示了秦淮河植被的水分适应谱系,更为城市河岸带生态修复提供了重要的科学依据。

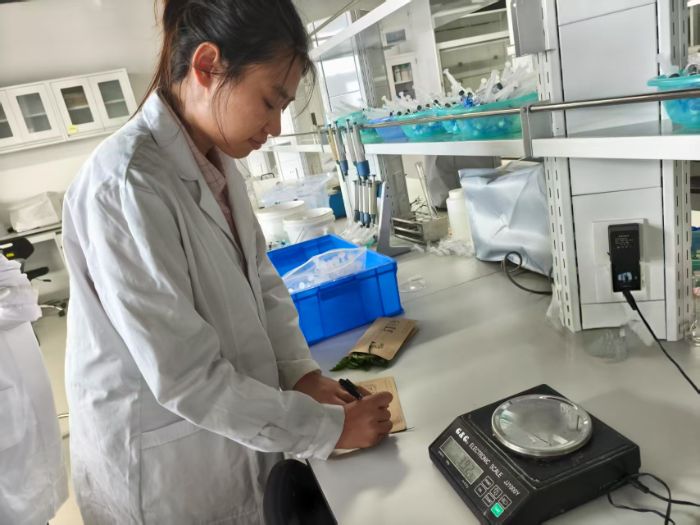

图4 测量鲜重

图5 合照

作者:韩宇卿,石梦园,董玮,梁凌睿 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 广西师大“言途索靖”乡村振兴促进团前往龙邦口岸开展调研实践

- 为深入挖掘边境地名文化内涵,探寻中越跨境贸易与文化交流,并记录“边关党旗红”引领下的乡村发展新貌,2025年7月14日至15日,广

- 2025-07-24

- "萤火探兴"社会实践队赴临沂沂水县开展红色地坪彩绘主题活动

- 为积极响应“三下乡”社会实践号召,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,烟台大学建筑学院“萤火探兴”社会实践队于7月

- 2025-07-24

- 广东工业大学“潮韵千年·博物新生”突击队探秘泉州非物质文化遗产馆

- 2025-07-24

- 青春赴荣县之约,实践绘振兴新篇

- 2025-07-24

- 屯村数据汇智赋能,数字化平台绘就乡村振兴新图景

- 7月22日,科技纸鸢实践团深入聊城市莘县盛屯村,与当地村民开展了亲切且深入的交流。通过走访,实践团成员系统了解了村民们当前在

- 2025-07-24

- 科技纸鸢实践团利用无人机调研助力盛屯村布局规划

- 7月22日,科技纸鸢实践团在聊城市莘县盛屯村进行了一场极具价值的无人机调研活动,旨在深入了解并分析该村的布局规划。在无人机的

- 2025-07-24

- 科技赋能纸鸢翱翔,共绘乡村振兴新画卷

- 7月22日,科技纸鸢实践团于盛屯村举行了本次社会实践成果总结会。此次总结会旨在全面回顾并深刻总结实践团在盛屯村近期开展的一系

- 2025-07-24

- 科技纸鸢实践团在聊城市莘县盛屯村进行电网隐患检测

- 7月22日,聊城市莘县盛屯村的电线杆上空,几架无人机正灵活穿梭。来自山东理工大学机械工程学院科技纸鸢实践团的队员们操控设备,

- 2025-07-24

-

大学生三下乡投稿平台