多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

触摸文明根脉传承华夏文明 大学生研学实践团探秘河南古址

发布时间:2025-07-15 阅读: 一键复制网址

历史是文明的根脉,遗址是历史的见证。为深入学习、传承和弘扬中华优秀传统文化,2025年盛夏,郑州轻工业大学食品与生物工程学院“鼎立华夏·文脉传承”研学实践团以文明寻根为笔,奔赴河南多地开展研学实践活动,在触摸历史中激活文明记忆,让古老文脉在新时代焕发生机活力。

第一站:二里头遗址·夏都奠基“最早中国”

走进二里头遗址博物馆,在青铜器的幽光与宫城基址的轮廓中,团队成员解密“最早中国”的文明密码。沿着遗址步道缓缓前行,队员们脑海中不断浮现出数千年前这里举行盛大仪式、帝王议政的画面,仿佛穿越时空,亲身感受着那个时代的威严与庄重。绿松石龙图腾展柜前,成员们久久凝视,心中满是对先民精神世界的好奇与探索欲望。陶器刻符与汉字演变展板前,成员们认真研读,梳理着文字从萌芽到逐渐成熟的脉络,惊叹于中华文明文字传承的源远流长、从未断绝。乳钉纹白陶爵造型古朴典雅,大家仔细观察着每一处细节,感受着先民们丰富的精神信仰世界。在青铜作坊遗址中,分工明确的青铜器铸造流程展现出古人的智慧与精湛技艺,该遗址出土的青铜器群代表了东亚地区最早的青铜礼器群,让成员们对其铸造技术的先进性有了更加直观认识。团队以微视频为媒介,用心记录“最早中国”的文明密码——从礼制传承到技术基因,让二里头遗址的文化价值,通过镜头传递给大众,唤醒更多国人对文明起源的深刻文化认同。

第二站:郑州商都遗址·城垣刻录文明韧性

踏入郑州商都遗址博物馆,三千年前商都的烟火气扑面而来。一进入序厅,高大庄严肃穆的商汤王像便吸引了大家的目光,身后那幅“玄鸟生商”浮雕令实践队员们驻足,大家纷纷惊叹古人丰富的想象力与艺术创造力,感受商族起源的神秘与伟大。青铜器展区里,“杜岭一号”方鼎气势恢宏,大家仿佛能看到几千年前工匠们在作坊里挥汗如雨、精心铸造青铜器的场景。带文字符号的陶器残片静静躺在展柜中,它们是追溯汉字起源的关键线索,同学们仔细端详着上面模糊的刻痕,心中涌起对先人的敬佩。400平方米动态沙盘光影流转,“内城外郭”的规划智慧,让同学们真切体会到早期城市建设的智慧与伟大。古城垣剖面3600年城址未移的奇迹,印证着中华文明的坚韧传承,注视着这些夯土层,同学们心中满是对中华文明坚韧传承的敬畏之情。“没想到脚下的土地曾是商代都城的核心区域,这种‘与历史对话’的感觉太奇妙了!”大家纷纷感慨道。

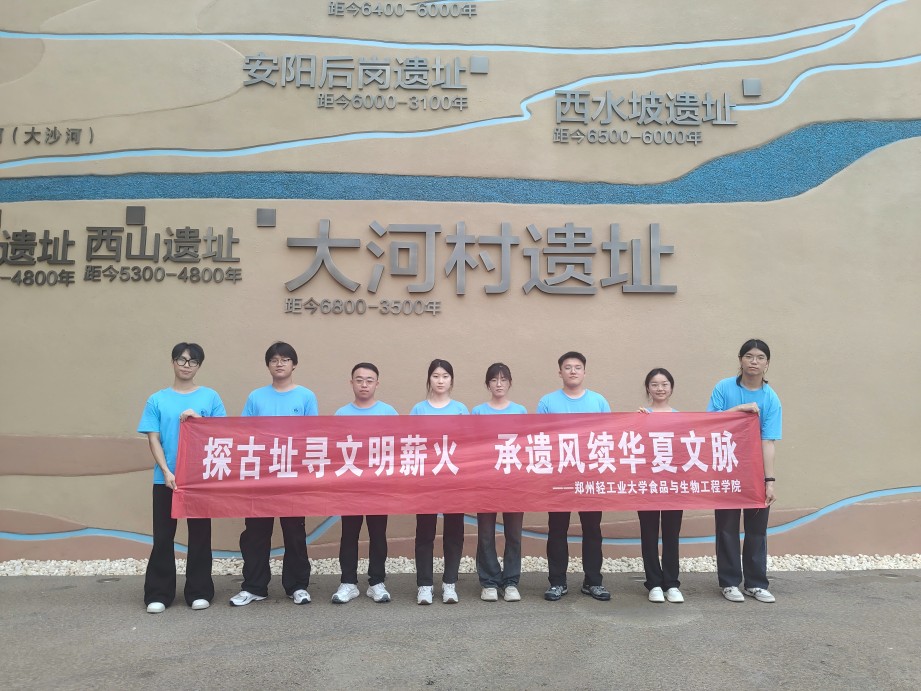

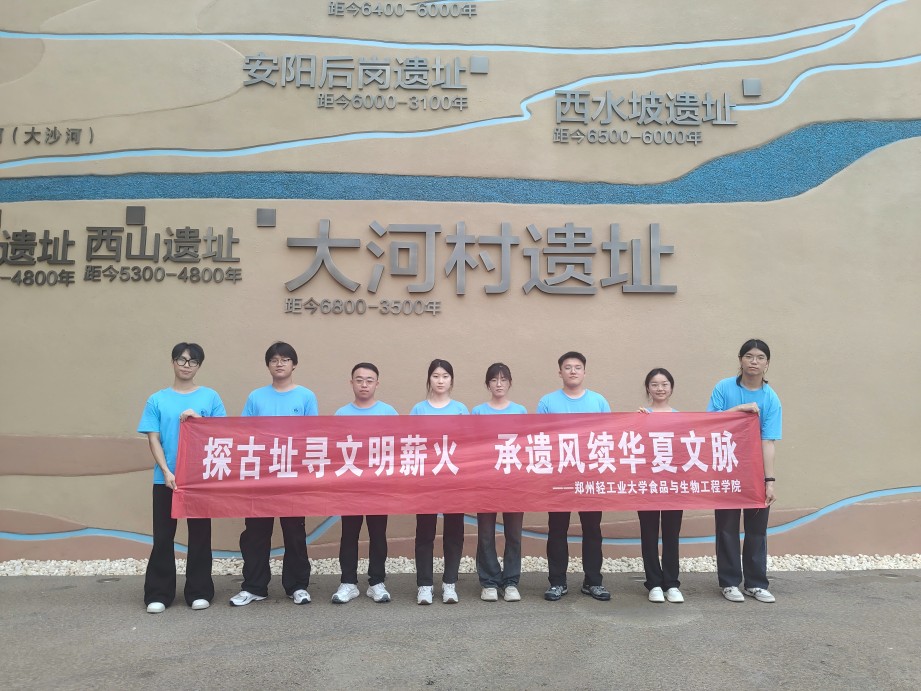

第三站:大河村遗址·彩陶书写6000年天文密码

在郑州大河村遗址博物馆内,半地穴式房屋遗址整齐排列,房屋内遗留的火塘、储物坑,以及陶器摆放的痕迹,让团队成员仿佛看到先民围炉而坐、共享三餐的温馨场景。彩陶工坊里,复原的制陶流程不禁令团队成员驻足,每一个步骤都凝结着先民的实践智慧。展柜中,“彩陶双连壶”尤为夺目——两个壶体相连、单口互通,这种“和而不同”的理念,至今仍在中华文化中延续。太阳纹彩陶盆是大河村的“明星文物”,盆壁上12组太阳纹与月牙纹规律排列,先民通过观测日月运行指导农时,被专家考证为世界最早的天文历法雏形,不禁让成员们惊叹于远古文明的超前性。从居住智慧到天文探索,从器物功能到精神象征,大河村遗址如同打开远古生活的窗口,让团队成员在触摸先民日常中,读懂中华文明“接地气”的生命力,这种扎根生活、不断创新的基因,正是文明延续的密码。

从二里头的国家雏形,到商都的青铜辉光,再到大河村的远古烟火,在这场研学实践中,同学们用脚步丈量历史,用镜头记录传承,在遗迹与文物中读懂了中华文明的连续性与包容性,在行走中课堂中感悟中华文明的源远流长与博大精深,不仅深化了对历史文化的认知,更在心中厚植了文化自信的根基。未来,轻大学子们将带着这份对历史的敬畏与热爱,在学习与实践中持续探寻文化基因,让古老的中华文明在青春的传承中焕发新的生机。

第一站:二里头遗址·夏都奠基“最早中国”

走进二里头遗址博物馆,在青铜器的幽光与宫城基址的轮廓中,团队成员解密“最早中国”的文明密码。沿着遗址步道缓缓前行,队员们脑海中不断浮现出数千年前这里举行盛大仪式、帝王议政的画面,仿佛穿越时空,亲身感受着那个时代的威严与庄重。绿松石龙图腾展柜前,成员们久久凝视,心中满是对先民精神世界的好奇与探索欲望。陶器刻符与汉字演变展板前,成员们认真研读,梳理着文字从萌芽到逐渐成熟的脉络,惊叹于中华文明文字传承的源远流长、从未断绝。乳钉纹白陶爵造型古朴典雅,大家仔细观察着每一处细节,感受着先民们丰富的精神信仰世界。在青铜作坊遗址中,分工明确的青铜器铸造流程展现出古人的智慧与精湛技艺,该遗址出土的青铜器群代表了东亚地区最早的青铜礼器群,让成员们对其铸造技术的先进性有了更加直观认识。团队以微视频为媒介,用心记录“最早中国”的文明密码——从礼制传承到技术基因,让二里头遗址的文化价值,通过镜头传递给大众,唤醒更多国人对文明起源的深刻文化认同。

第二站:郑州商都遗址·城垣刻录文明韧性

踏入郑州商都遗址博物馆,三千年前商都的烟火气扑面而来。一进入序厅,高大庄严肃穆的商汤王像便吸引了大家的目光,身后那幅“玄鸟生商”浮雕令实践队员们驻足,大家纷纷惊叹古人丰富的想象力与艺术创造力,感受商族起源的神秘与伟大。青铜器展区里,“杜岭一号”方鼎气势恢宏,大家仿佛能看到几千年前工匠们在作坊里挥汗如雨、精心铸造青铜器的场景。带文字符号的陶器残片静静躺在展柜中,它们是追溯汉字起源的关键线索,同学们仔细端详着上面模糊的刻痕,心中涌起对先人的敬佩。400平方米动态沙盘光影流转,“内城外郭”的规划智慧,让同学们真切体会到早期城市建设的智慧与伟大。古城垣剖面3600年城址未移的奇迹,印证着中华文明的坚韧传承,注视着这些夯土层,同学们心中满是对中华文明坚韧传承的敬畏之情。“没想到脚下的土地曾是商代都城的核心区域,这种‘与历史对话’的感觉太奇妙了!”大家纷纷感慨道。

第三站:大河村遗址·彩陶书写6000年天文密码

在郑州大河村遗址博物馆内,半地穴式房屋遗址整齐排列,房屋内遗留的火塘、储物坑,以及陶器摆放的痕迹,让团队成员仿佛看到先民围炉而坐、共享三餐的温馨场景。彩陶工坊里,复原的制陶流程不禁令团队成员驻足,每一个步骤都凝结着先民的实践智慧。展柜中,“彩陶双连壶”尤为夺目——两个壶体相连、单口互通,这种“和而不同”的理念,至今仍在中华文化中延续。太阳纹彩陶盆是大河村的“明星文物”,盆壁上12组太阳纹与月牙纹规律排列,先民通过观测日月运行指导农时,被专家考证为世界最早的天文历法雏形,不禁让成员们惊叹于远古文明的超前性。从居住智慧到天文探索,从器物功能到精神象征,大河村遗址如同打开远古生活的窗口,让团队成员在触摸先民日常中,读懂中华文明“接地气”的生命力,这种扎根生活、不断创新的基因,正是文明延续的密码。

从二里头的国家雏形,到商都的青铜辉光,再到大河村的远古烟火,在这场研学实践中,同学们用脚步丈量历史,用镜头记录传承,在遗迹与文物中读懂了中华文明的连续性与包容性,在行走中课堂中感悟中华文明的源远流长与博大精深,不仅深化了对历史文化的认知,更在心中厚植了文化自信的根基。未来,轻大学子们将带着这份对历史的敬畏与热爱,在学习与实践中持续探寻文化基因,让古老的中华文明在青春的传承中焕发新的生机。

作者:侯佳琪(郑州轻工业大学本科生) 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 江西师范大学“瓷韵乡兴·永和先锋队”开展环保宣讲活动:童筑生态梦,共绘乡村美

- 为播撒绿色种子,助力美丽乡村建设,7月9日,江西师范大学“瓷韵乡兴·永和先锋队”走进吉安县永和镇横街新村,开展以“垃圾分类”为主

- 07-15

- 莒莙山下忆峥嵘,青禾筑梦启新程

- 07-15

- 青春三下乡:将军园里缅忠魂,正气馆中砺丹心

- 2025年7月10日,江西师范大学“瓷韵乡兴·永和先锋”实践队以将军公园的忠魂缅怀为起点,以文天祥纪念馆的丹心洗礼为深化,踏上了一段

- 07-15

- 非遗文化温暖“星星的孩子”—— 西安美术学院艺术人文学院学子在陕开展系列公益行动

- 在《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》和民政部、中国残联《关于加强困境孤独症儿童关爱服务工作的通知》的指引下,西安美术学院艺

- 07-15

-

大学生三下乡投稿平台