多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

重师新传三下乡:重走长征路,熔铸红军魂

发布时间:2025-07-10 阅读: 一键复制网址

7月5日下午,重庆师范大学新闻与传媒学院同学们的暑期“三下乡”社会实践活动仍在继续。他们跟随解说员的脚步,走过石壕红军桥、綦江红一军团司令部旧址、石壕红军烈士墓三地,继续探索重庆市綦江区石壕镇的红色文化密码。

石壕红军桥:百年风雨的革命保障

红军桥位于重庆市綦江区石壕镇香树村与高山村交界处,始建于1873年,1935年作为红军长征期间的重要通道。

走在红军桥边的綦迹广场上,同学们了解到,红军桥见证了綦江石壕的革命历史,保障了遵义会议的召开,也为后续的四渡赤水拉开序幕。随后,同学们在蔡晖老师的带领下走上红军桥凭栏眺望,感受工农红军投身革命的智慧与决心,并参观了綦江历史陈列馆。

“走在红军桥上,仿佛能感受到先辈们的身影从我身边略过,让我回想起课本上那段救亡图存的峥嵘岁月。”2023级新闻学专业陈雪同学表示,虽然红军桥只有短短一截,承载的历史的厚重感却有如磐石,彰显革命者的坚定意志。

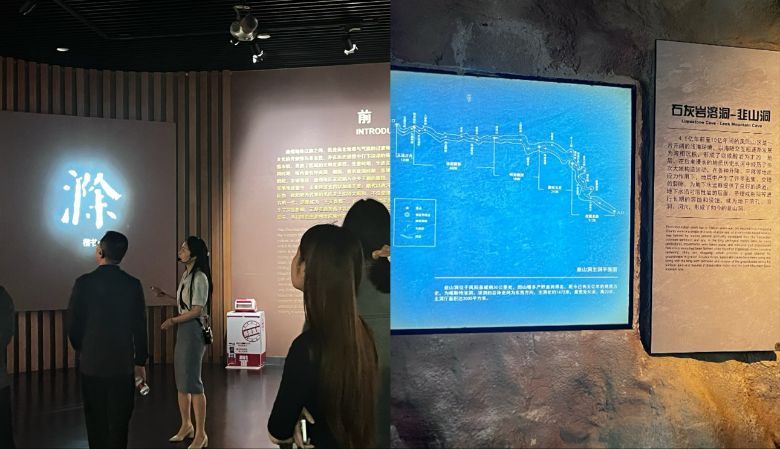

紧接着,同学们走进红一军团司令部旧址进行参观。旧址前身为禹王宫,后来作为红军长征转战綦江时的红一军团临时指挥部,分序厅、光辉历程、转战綦江、精神传承四部分展开,讲述红一军团整体的革命发展状况和突出的革命成果。

在平日的红色文化参观中,有关先进革命先锋和某支特殊革命队伍的纪念场馆很多,但能见到整个红色军团的司令部旧址却非常难能可贵。“我第一次见到对整个红一军团政治作战路线描述如此详实的场馆。”2023级网络与新媒体专业张静茹同学表示,书本上很多时候会从整个红军的视角讲述红军长征故事,或是展示某个特殊小人物的切面,但通过参观司令部旧址,她了解到红一军团是最早一批探索红军长征路线、行进距离最长的红军队伍,这拓展了她的思考面,也丰富了她对历史的认知。

其中,正中心的大堂展示了红一军团在綦江行进的路线地图,两旁用红军雕塑进行装点,让整个红一军团敢为人先、英勇斗争的形象刻画得更加活灵活现。同学们在此合影留念,用新媒体的力量记录下红一军团的光辉岁月。

綦江红军司令部旧址牌匾 摄|刘梦铃

“向往的新传”团队成员在红军司令部堂前合影 摄|周承昊

石壕红军烈士墓:牺牲之士的壮烈赞歌

最后,同学们迈步来到石壕红军烈士墓脚下。186级阶梯上镌刻着红军长征的革命历史,纪念碑上题写着“传承先烈遗志发扬长征精神”歌颂文字。这里树立着5位红军的雕塑,也埋葬着5位在红军长征经过綦江时牺牲的战士遗骨。

同学们认真聆听着解说员的介绍,驻足观看长征诗碑和烈士塑像,同时对为革命事业壮烈牺牲的红军战士表示默哀。通过陈列室的展品与文字介绍了解烈士们的事迹后,同学们对他们舍己为人、英勇壮烈之举深表敬佩,同时比对当下的岁月静好,更加理解了幸福生活的来之不易。

石壕红军烈士墓题词 摄|熊颜

讲解员赵启梅正在给同学介绍石壕红军烈士墓 摄|刘梦铃

红色文化基地研习只是社会实践活动的一小部分,但其中承载着更多的意义。只有深切理解筚路蓝缕的革命历史,同学们才能更好体会社会实践服务的真谛,更好地用镜头记录下每一个场馆背后凝结的历史瞬间,破解红色密码,将红色基因传递得更深更远。

石壕红军桥:百年风雨的革命保障

红军桥位于重庆市綦江区石壕镇香树村与高山村交界处,始建于1873年,1935年作为红军长征期间的重要通道。

走在红军桥边的綦迹广场上,同学们了解到,红军桥见证了綦江石壕的革命历史,保障了遵义会议的召开,也为后续的四渡赤水拉开序幕。随后,同学们在蔡晖老师的带领下走上红军桥凭栏眺望,感受工农红军投身革命的智慧与决心,并参观了綦江历史陈列馆。

“走在红军桥上,仿佛能感受到先辈们的身影从我身边略过,让我回想起课本上那段救亡图存的峥嵘岁月。”2023级新闻学专业陈雪同学表示,虽然红军桥只有短短一截,承载的历史的厚重感却有如磐石,彰显革命者的坚定意志。

石壕红军桥侧面 摄|熊颜

讲解员孙涵正在给同学们介绍红军历史 摄|沈羽雪

綦江红一军团司令部旧址:政治作战的指挥战场

讲解员孙涵正在给同学们介绍红军历史 摄|沈羽雪

紧接着,同学们走进红一军团司令部旧址进行参观。旧址前身为禹王宫,后来作为红军长征转战綦江时的红一军团临时指挥部,分序厅、光辉历程、转战綦江、精神传承四部分展开,讲述红一军团整体的革命发展状况和突出的革命成果。

在平日的红色文化参观中,有关先进革命先锋和某支特殊革命队伍的纪念场馆很多,但能见到整个红色军团的司令部旧址却非常难能可贵。“我第一次见到对整个红一军团政治作战路线描述如此详实的场馆。”2023级网络与新媒体专业张静茹同学表示,书本上很多时候会从整个红军的视角讲述红军长征故事,或是展示某个特殊小人物的切面,但通过参观司令部旧址,她了解到红一军团是最早一批探索红军长征路线、行进距离最长的红军队伍,这拓展了她的思考面,也丰富了她对历史的认知。

其中,正中心的大堂展示了红一军团在綦江行进的路线地图,两旁用红军雕塑进行装点,让整个红一军团敢为人先、英勇斗争的形象刻画得更加活灵活现。同学们在此合影留念,用新媒体的力量记录下红一军团的光辉岁月。

綦江红军司令部旧址牌匾 摄|刘梦铃

“向往的新传”团队成员在红军司令部堂前合影 摄|周承昊

最后,同学们迈步来到石壕红军烈士墓脚下。186级阶梯上镌刻着红军长征的革命历史,纪念碑上题写着“传承先烈遗志发扬长征精神”歌颂文字。这里树立着5位红军的雕塑,也埋葬着5位在红军长征经过綦江时牺牲的战士遗骨。

同学们认真聆听着解说员的介绍,驻足观看长征诗碑和烈士塑像,同时对为革命事业壮烈牺牲的红军战士表示默哀。通过陈列室的展品与文字介绍了解烈士们的事迹后,同学们对他们舍己为人、英勇壮烈之举深表敬佩,同时比对当下的岁月静好,更加理解了幸福生活的来之不易。

石壕红军烈士墓题词 摄|熊颜

讲解员赵启梅正在给同学介绍石壕红军烈士墓 摄|刘梦铃

作者:新闻与传媒学院綦江石壕队 来源:新闻与传媒学院綦江石壕队

扫一扫 分享悦读

- 红韵茶魂焕新古韵,碧色青春筑梦乡疆——福州英华职业学院“遗韵乡传”实践队开展暑期“三下乡”

- 福州英华职业学院“遗韵乡传”实践队于2025年7月1日至2日,在团委学生会指导老师李梓琪、古筝鸣的带领下赴闽侯县大湖乡雪峰村进行暑期

- 07-10

- 石大学子深入社区,学习党建助力双拥——电气信息学院炬光逐夏暑期社会实践队参与眉山市丹棱县社

- 7月1日至8日,西南石油大学电气信息学院炬光逐夏暑期社会实践队在眉山市丹棱县深入社区基层。期间,实践队列席社区党员大会,学习基层

- 07-10

- 重师新传三下乡:重走长征路,熔铸红军魂

- 07-10

- 青春筑梦乡村教育:烟台大学烟育菏梦支教队赴东阿县开展暑期实践活动

- 为推动乡村教育建设,深入了解乡村发展情况,助力乡村儿童健康成长,烟台大学烟育菏梦支教队于7月9日相继到达聊城市东阿县鱼山镇,准备

- 07-10

- 坪中村农耕赋:脐橙修枝与花生压蔓的青春华章

- 蝉鸣阵阵的夏日,重庆市璧山区广普镇坪中村的田野上热闹非凡。重庆交通大学“红路”青春领航,经管学院“智惠振兴实践服务团”的师生们

- 07-10

- “三下乡”社会实践|外国语学院“语桥”实践队赋能蝶村“基层治理”

- 为积极响应国家乡村振兴战略号召,推动青年学子在基层实践中淬炼成长,闽南师范大学外国语学院“语桥”实践队于7月3日至5日协助马甲镇

- 07-10

-

大学生三下乡投稿平台