多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

拄着双拐的“播火者”——八旬老兵刘绍堂的千场红色之约

- 发布时间:2025-09-01 阅读:

- 来源:潍坊职业学院学生会卢良宇

一位左腿截肢、全身30多处受伤的三级伤残军人用半个世纪的时间,将周恩来总理的嘱托化作1250多场宣讲,让红色故事传遍齐鲁大地。

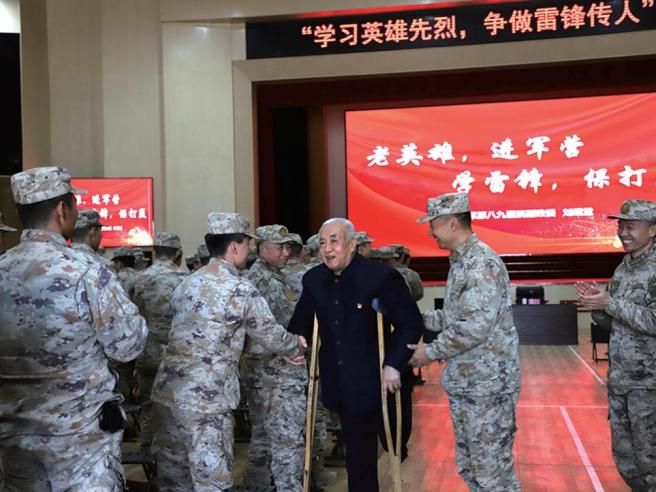

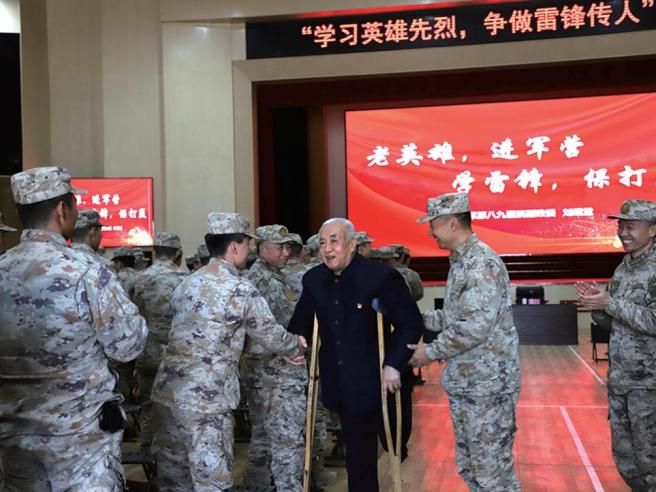

在山东潍坊的学校、社区,常能看到一位拄着双拐的老人,虽已年过八旬,却目光如炬,声如洪钟。他用一个个鲜活的革命故事,让青少年们听得入神、眼含热泪。

他就是刘绍堂——23岁时为救战友身负重伤的“全军英模”,一位退休后作报告超1250场、笔耕不辍的“全国关心下一代先进工作者”。

生死瞬间,青春壮举铸就英雄底色

1964年11月,刘绍堂参军入伍,因表现突出很快就被提拔为副班长。

1967年,在一次国防施工中,突然发生塌方事故。千钧一发之际,刘绍堂毫不犹豫地推开战友孙荣义,自己却被巨石砸中。

这一推,改变了他的一生。他的左腿被砸断,全身30多处受伤,后左腿高位截肢,腰部严重受伤,被定为三级伤残军人。

经过短短两个月的治疗,他就拄着拐杖重返部队。这次英勇行为使他荣立二等功,被树为济南军区先进典型。

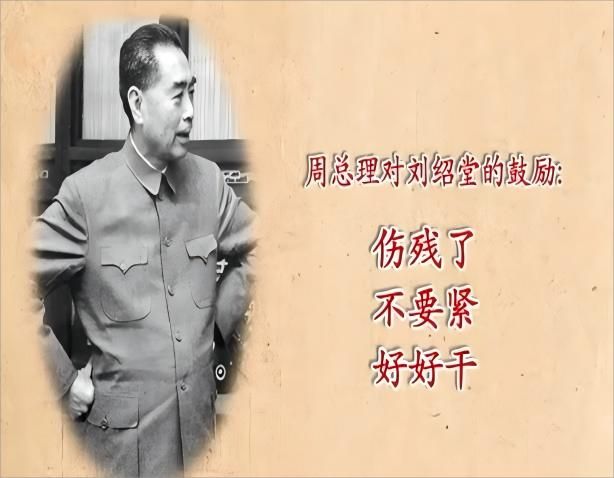

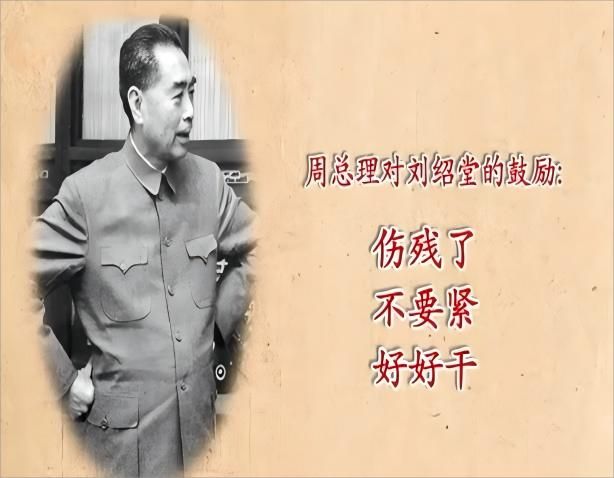

总理勉励,九个字照亮人生路

1968年,刘绍堂作为英模代表参加国庆观礼,首次见到了周恩来总理。

令他没想到的是,半年后,他再次见到了周总理。总理的鼓励给了他巨大的精神力量。

周恩来总理用九个字勉励他:“伤残了,不要紧,好好干!”这简单的九个字,成为了刘绍堂终生奋斗的座右铭。

他常说:“共产党员有晚年,可绝没有闲年,一个党员有退休的时候,而没有为人民服务到头的时候。”

千场宣讲,红色基因的“播火者”

1986年,刘绍堂从解放军第89医院副政委的岗位上退休,安置到潍城区军休一所休养。

但他选择了“不退休的奉献”——以关爱下一代为己任,成为了传承红色基因的“播火者”。

他的宣讲秘诀:

“先当学生后当先生”:每次宣讲前都先调研了解听众想法,避免“一个稿子反来复去讲 ”;

故事化表达:少一些空洞说教,多一些生动完整的故事,让崇敬英雄的深情热起来;

与时俱进:每天听广播、看报纸,学习党的创新理论,确保“理论清、方向明”。

他的宣讲足迹遍布部队、机关、学校、社区甚至监狱,累计宣讲超过1250场(2023年数据)。

从潍县战役到上甘岭故事,从长征史诗到百姓生活变迁,他都讲得有声有色,接地气、有底气。

笔耕不辍,让英雄故事“破圈”传播

刘绍堂不仅讲得好,写得也更勤。他每年在各级报刊发表稿件150篇以上,2011年甚至突破200篇。

他深度挖掘了众多英雄事迹:

“英雄狙击手”张桃芳:用442发子弹歼敌214人;

“英勇电话兵”何相荣:在炮火中以双臂当电线;

老干部于鸿福:临终捐出眼角膜和遗体。

他参与提供的资料被中央电视台制作成《英雄狙击手张桃芳》,已在往事、发现频道播出数十次。

荣誉等身,初心不改的老兵本色

刘绍堂荣获“全国关心下一代先进工作者”、“全国先进军队退休干部”、山东省“十佳最美五老志愿者”、潍坊市“道德模范”提名奖及“十佳文明市民”等多项荣誉。

尽管荣誉等身,他始终保持着“天天有事做,处处有快乐”的阳光心态,以担当进取之勇气,激发正能量,做着有益事。

新时代的“网感”传播启示

刘绍堂的故事为新时代青年带来深刻启示:传统教育须以故事代替说教,以真诚超越技巧,以坚持铸就影响——真正的“网感”并非追逐流量,而是触动心灵的力量。

这位拄着双拐的老人,用半个世纪的时间告诉我们:真正的“网感”,不是追逐流量的技巧,而是触动心灵的力量。

如今,刘绍堂依然拄着双拐,行走在传播红色基因的道路上。他说:“只要我还能动,就会一直讲下去。”

他的故事,是一部活着的教科书,提醒着我们:英雄并非遥不可及,他就在我们身边,用最朴实的行动,守护着最崇高的信仰。

从舍身救人的战士,到领袖接见的英模,再到千场宣讲的“播火者”,刘绍堂用一生诠释了忠诚、奉献与坚韧——这不是三个抽象词汇,而是一个老党员用生命写就的实践哲学。

在山东潍坊的学校、社区,常能看到一位拄着双拐的老人,虽已年过八旬,却目光如炬,声如洪钟。他用一个个鲜活的革命故事,让青少年们听得入神、眼含热泪。

他就是刘绍堂——23岁时为救战友身负重伤的“全军英模”,一位退休后作报告超1250场、笔耕不辍的“全国关心下一代先进工作者”。

生死瞬间,青春壮举铸就英雄底色

1964年11月,刘绍堂参军入伍,因表现突出很快就被提拔为副班长。

1967年,在一次国防施工中,突然发生塌方事故。千钧一发之际,刘绍堂毫不犹豫地推开战友孙荣义,自己却被巨石砸中。

这一推,改变了他的一生。他的左腿被砸断,全身30多处受伤,后左腿高位截肢,腰部严重受伤,被定为三级伤残军人。

经过短短两个月的治疗,他就拄着拐杖重返部队。这次英勇行为使他荣立二等功,被树为济南军区先进典型。

总理勉励,九个字照亮人生路

1968年,刘绍堂作为英模代表参加国庆观礼,首次见到了周恩来总理。

令他没想到的是,半年后,他再次见到了周总理。总理的鼓励给了他巨大的精神力量。

周恩来总理用九个字勉励他:“伤残了,不要紧,好好干!”这简单的九个字,成为了刘绍堂终生奋斗的座右铭。

他常说:“共产党员有晚年,可绝没有闲年,一个党员有退休的时候,而没有为人民服务到头的时候。”

千场宣讲,红色基因的“播火者”

1986年,刘绍堂从解放军第89医院副政委的岗位上退休,安置到潍城区军休一所休养。

但他选择了“不退休的奉献”——以关爱下一代为己任,成为了传承红色基因的“播火者”。

他的宣讲秘诀:

“先当学生后当先生”:每次宣讲前都先调研了解听众想法,避免“一个稿子反来复去讲 ”;

故事化表达:少一些空洞说教,多一些生动完整的故事,让崇敬英雄的深情热起来;

与时俱进:每天听广播、看报纸,学习党的创新理论,确保“理论清、方向明”。

他的宣讲足迹遍布部队、机关、学校、社区甚至监狱,累计宣讲超过1250场(2023年数据)。

从潍县战役到上甘岭故事,从长征史诗到百姓生活变迁,他都讲得有声有色,接地气、有底气。

笔耕不辍,让英雄故事“破圈”传播

刘绍堂不仅讲得好,写得也更勤。他每年在各级报刊发表稿件150篇以上,2011年甚至突破200篇。

他深度挖掘了众多英雄事迹:

“英雄狙击手”张桃芳:用442发子弹歼敌214人;

“英勇电话兵”何相荣:在炮火中以双臂当电线;

老干部于鸿福:临终捐出眼角膜和遗体。

他参与提供的资料被中央电视台制作成《英雄狙击手张桃芳》,已在往事、发现频道播出数十次。

荣誉等身,初心不改的老兵本色

刘绍堂荣获“全国关心下一代先进工作者”、“全国先进军队退休干部”、山东省“十佳最美五老志愿者”、潍坊市“道德模范”提名奖及“十佳文明市民”等多项荣誉。

尽管荣誉等身,他始终保持着“天天有事做,处处有快乐”的阳光心态,以担当进取之勇气,激发正能量,做着有益事。

新时代的“网感”传播启示

刘绍堂的故事为新时代青年带来深刻启示:传统教育须以故事代替说教,以真诚超越技巧,以坚持铸就影响——真正的“网感”并非追逐流量,而是触动心灵的力量。

这位拄着双拐的老人,用半个世纪的时间告诉我们:真正的“网感”,不是追逐流量的技巧,而是触动心灵的力量。

如今,刘绍堂依然拄着双拐,行走在传播红色基因的道路上。他说:“只要我还能动,就会一直讲下去。”

他的故事,是一部活着的教科书,提醒着我们:英雄并非遥不可及,他就在我们身边,用最朴实的行动,守护着最崇高的信仰。

从舍身救人的战士,到领袖接见的英模,再到千场宣讲的“播火者”,刘绍堂用一生诠释了忠诚、奉献与坚韧——这不是三个抽象词汇,而是一个老党员用生命写就的实践哲学。

校园新闻推荐

- 并肩同溯闽海起源 携手共创海洋课堂

- 2025-09-01

- 江西应用科技学院建筑学院“建韵乡行”社会实践队赴宜春幽居村开展暑期“三下乡”活动

- 2025-09-01

- 贵医青年三下乡|“医教融合,守护心身”实践队赴龙里县开展暑期“三下乡”社会实践活动

- 2025-09-01

- 广东交通职业技术学院青“芯”筑源实践队:青春引擎驱动乡村振兴“芯”征程

- 2025-09-01

- 【暑期社会实践专题】南京工程学院自动化学院“朝露润豫·科芽青青”科普支教团赴河南支教

- 2025-09-01

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台