多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

心之所向,“遗”路生花

发布时间:2023-08-15 关注: 一键复制网址

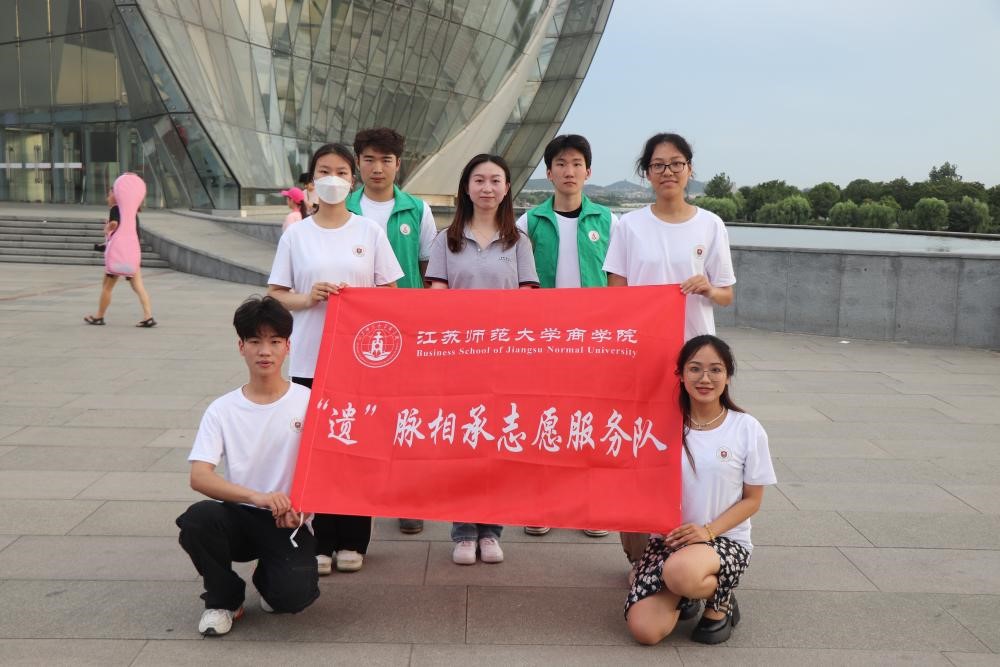

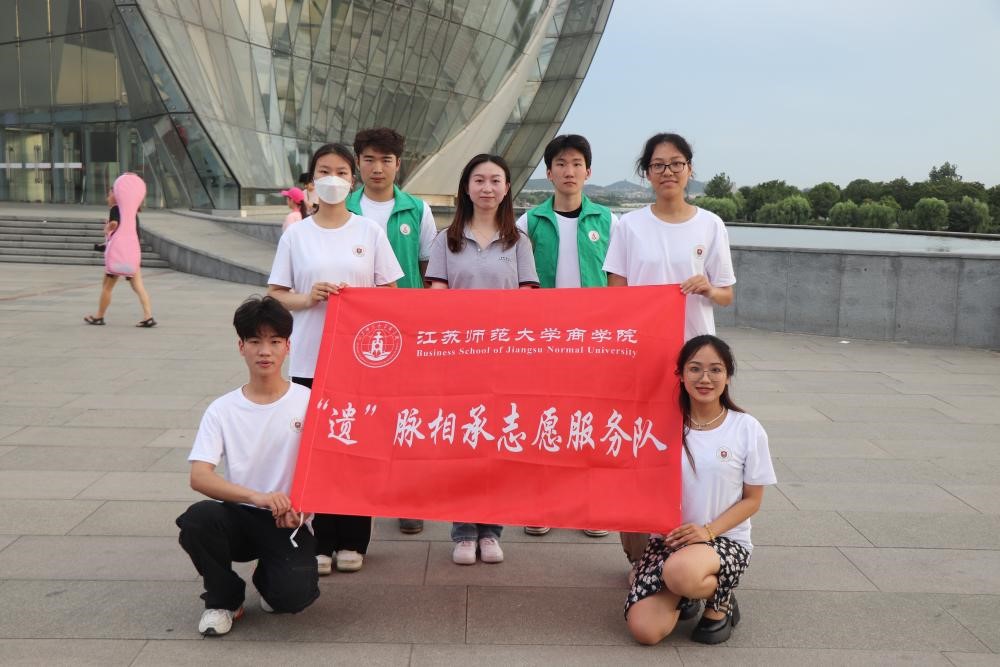

“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,丰富的内涵让人着迷,这样珍贵的宝库不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代!”电视上的姐姐激动地说着,她的话给电视机前的我的心中埋下了一颗种子。上大学后,我萌生了做非遗宣讲的想法,默默下定决心要为非遗的传承发展尽一份力。今年暑假,怀着对非遗的热爱,我加入了江苏师范大学商学院“‘遗’脉相承”实践团,先后在云龙湖和滨湖社区分别开展调研科普和非遗宣讲活动。

这次在广场对市民进行的非遗调研科普,让我深刻感受到传统文化在当代社会中的重要性和脆弱性。在科普过程中,我遇到了许多乐于分享的市民,他们对于非遗的了解多限于徐州本地非遗,而我国有成千上万的传统非遗文化,需要更多人助力非遗的宣传和教育工作。

对非遗了解较多的大都是年龄较长的市民,这使得我认识到,我们不能简单地依赖老一辈的了解和传承,也要适应时代的发展,让非遗更好地融入现代社会,吸引更多年轻人参与进来。非遗项目在经历千百年的沉淀和传承后,蕴含着深厚的历史和文化内涵,它们是我们民族的瑰宝,是我们根源的象征。然而,随着现代化的冲击,很多非遗项目面临着消失的风险。这让我深感非遗保护的紧迫性,我们不能眼看着这些传统文化被遗忘,我们要尽力保护和传承它们,让它们在未来继续闪耀光芒。

在宣讲中,我们结合实例讲述了非遗项目的历史渊源、技艺特点和文化内涵。我带来了一些非遗手工艺品,让居民们近距离观摩和感受非遗的魅力。当我手把手教他们一些简单的传统手工技艺时,他们脸上洋溢着喜悦的笑容。我从居民们身上感受到了非遗传统文化的温暖和感动,看到了居民们对于非遗的热爱和向往,这让我更坚定了宣传非遗的决心。

这次在广场对市民进行的非遗调研科普,让我深刻感受到传统文化在当代社会中的重要性和脆弱性。在科普过程中,我遇到了许多乐于分享的市民,他们对于非遗的了解多限于徐州本地非遗,而我国有成千上万的传统非遗文化,需要更多人助力非遗的宣传和教育工作。

对非遗了解较多的大都是年龄较长的市民,这使得我认识到,我们不能简单地依赖老一辈的了解和传承,也要适应时代的发展,让非遗更好地融入现代社会,吸引更多年轻人参与进来。非遗项目在经历千百年的沉淀和传承后,蕴含着深厚的历史和文化内涵,它们是我们民族的瑰宝,是我们根源的象征。然而,随着现代化的冲击,很多非遗项目面临着消失的风险。这让我深感非遗保护的紧迫性,我们不能眼看着这些传统文化被遗忘,我们要尽力保护和传承它们,让它们在未来继续闪耀光芒。

图为市民在填写调查问卷。

随后我们又来到滨湖社区为居民做非遗宣讲。在宣讲的过程中,我看到社区居民们的热情参与和积极反应。他们坐在一起,专心聆听,认真记录着我所分享的非遗知识和故事,并在提问环节积极发言,分享自己与非遗的故事。有些居民对非遗已经有了一定了解,而更多的人对于非遗还存在许多模糊的认识。我深刻感受到非遗传统文化的魅力以及它对人们生活的积极影响,也感受到传承非遗需要更多的宣传和普及,让更多的人了解非遗的魅力,。同时,也让我意识到我们每个人都有义务和责任,为传承和弘扬非遗贡献自己的一份力量。在宣讲中,我们结合实例讲述了非遗项目的历史渊源、技艺特点和文化内涵。我带来了一些非遗手工艺品,让居民们近距离观摩和感受非遗的魅力。当我手把手教他们一些简单的传统手工技艺时,他们脸上洋溢着喜悦的笑容。我从居民们身上感受到了非遗传统文化的温暖和感动,看到了居民们对于非遗的热爱和向往,这让我更坚定了宣传非遗的决心。

图为实践团成员在滨湖社区做非遗宣讲。

宣讲结束后,一位老奶奶主动走到我面前。他微笑着说:“谢谢你为我们带来这么美好的文化,让我想起了小时候和父辈们一起学习手工艺的情景。”老奶奶拿出自己织制的一个小手绢,递给我说:“这是我亲手织的,送给你。”我的心被温暖和感动填满,我明白传承非遗不仅仅是一种文化传承,更是一种情感传承。这份小小的手绢不仅是她对非遗的热爱,也是他对我们宣讲工作的认可和支持。我从居民们身上感受到了非遗传统文化的温暖和感动。每一个人都有自己的故事和记忆,与非遗项目有着深深的情感联系。

图为实践团在云龙湖广场合照。

本次社会实践活动已圆满结束,而我也因为这次实践中,更加坚定了传承和弘扬非遗的信念。让我们携起手来,共同传承和保护这份宝贵的传统文化遗产,让它在时光中永远绽放光芒。传承和发扬我国非物质文化遗产的脚步从未停止,我将继续为传承和发扬非物质文化遗产而努力,让非遗根植于广大人民群众的血脉之中,而非束之高阁。我相信在不久的将来,非遗将走向更为广阔的舞台。(通讯员 赵一蒙 王涵 黄晓玉)作者:赵一蒙 来源:江苏师范大学商学院“‘遗’脉相承”实践团

- 参观红色基地,感悟革命精神

- 08-15

- 探寻非物质文化遗产徽州三雕,继承传扬中华文化

- 08-15

- 涂点彩,画幸福,桂工学子义涂乡村墙

- 为了乡村振兴和美丽乡村建设,桂林理工大学艺术学院“艺绘乡村·助力振兴”社会实践团队于7月9日深入实地,以艺术服务乡村振兴为切入点

- 08-15

- 素质教育点燃多彩童梦,科学普及助力健康未来

- 月初至七月中旬,江苏省盐城师范学院城市与规划学院“同怀一颗心,共筑夏日梦”实践团队利用暑假时间赴南通市如皋市如城街道十里社区开

- 08-15

- 佛科院学子三下乡:感悟连樟脱贫,调研走访助振兴

- 佛山科学技术学院香得宜樟三下乡实践团于6月22日前往广东省英德市连江口镇连樟村开展调研助农活动。本次活动充分发挥大学生青年力量,

- 08-15

- 暑期社会实践小结

- 大学生社会实践是促进大学生素质教育,加强和改善青年学生思想政治工作,引导学生健康成长和成才的重要举措,是学生接触社会、了解社会

- 08-15

- 培华学子三下乡,防治结核你我他

为宣传肺结核的有关知识,促进人们进一步认识肺结核,了解肺结核的症状、传播途径和预防方法,从而采取正确的措施来保护自己和他人。- 08-15

- 寻红色记忆,携资助下乡,展青春风采

- 08-15

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台