多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

参观张太雷纪念馆——惊雷震出的历史回响

发布时间:2024-09-03 阅读: 一键复制网址

在烈日炎炎的五月,我们持着青年人对于历史古迹的满满热情,走出了校园,走出自己专业范围内的领域,我们来到了张太雷纪念馆,开展暑期实践活动,用最诚挚的心与革命先辈产生一段独特的链接。2024年5月25日,常州工学院理学院“历史回响:张太雷精神传承之旅”实践团队走进张太雷纪念馆,开展大学生志愿者暑期社会实践活动。

舍我其谁的革命精神

对于常州来说,我们是外乡人,但一进入纪念馆,映入眼帘雕塑仿佛热情地迎接着满怀求知欲望的青年们,我们根据在虚拟展馆上拟好的参观顺序,一字一句的去了解张太雷先生,了解他的所作所为,他的一言一行,他的革命精神,他的爱国情怀,其中,最先吸引我注意的便是这一张对于其名字的解释。

图为张太雷名字缘由以及幼年时期的相片 中国青年网通讯员李亚玲供图

“惊醒世人,击碎旧世界的惊雷”这句话使我久久不能忘怀,他似乎成为了我与先辈产生链接的一把钥匙,这不仅让我学到青年无论何时何地都要有勇气,敢拼搏,拥有伟大的志向,同时这句话也让我更加好奇,在那个年代说出如此豪言壮志的人在他之后的人生中又会说些什么,做些什么,随后我便看到下一个直击人心的话语。

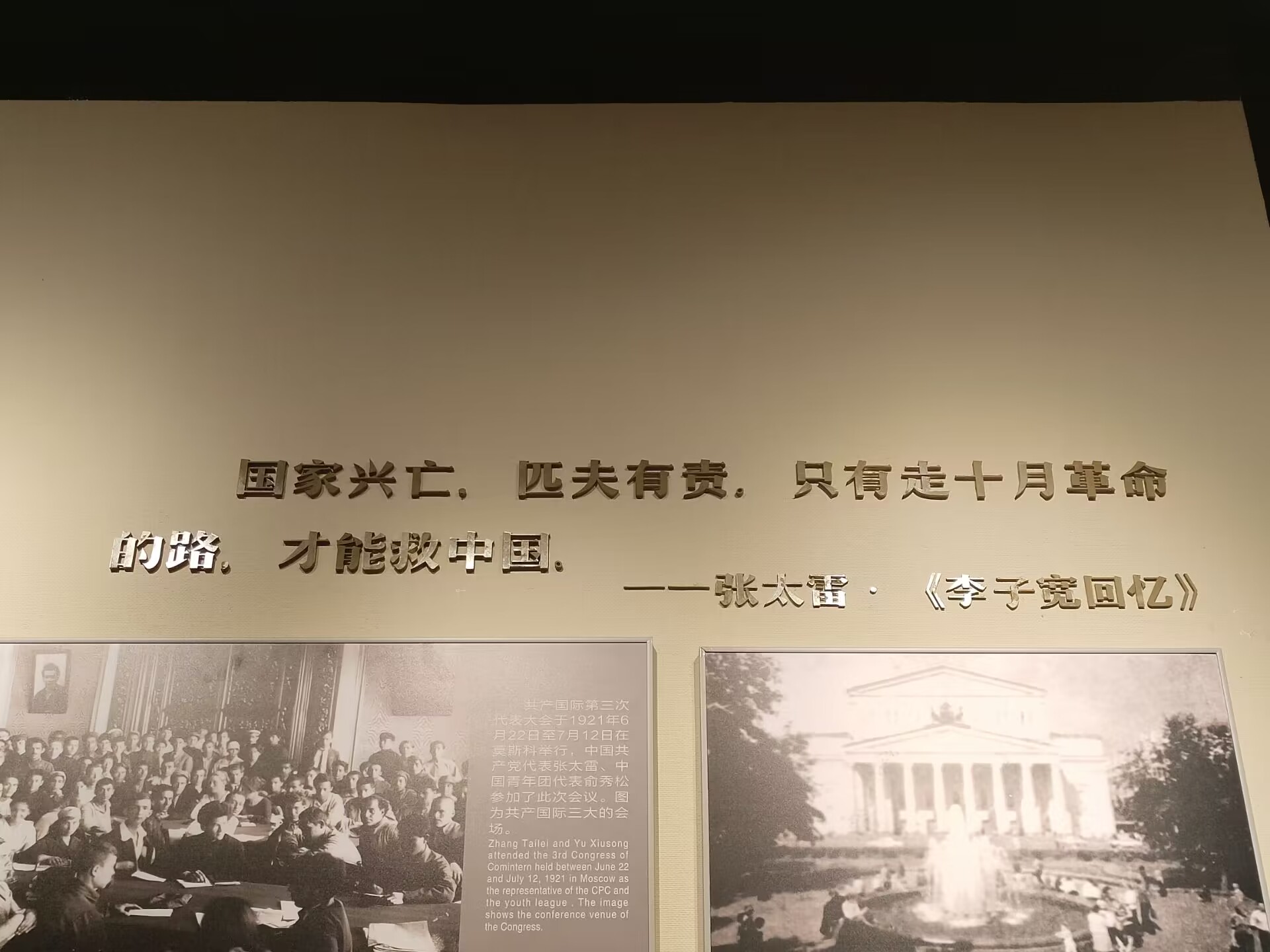

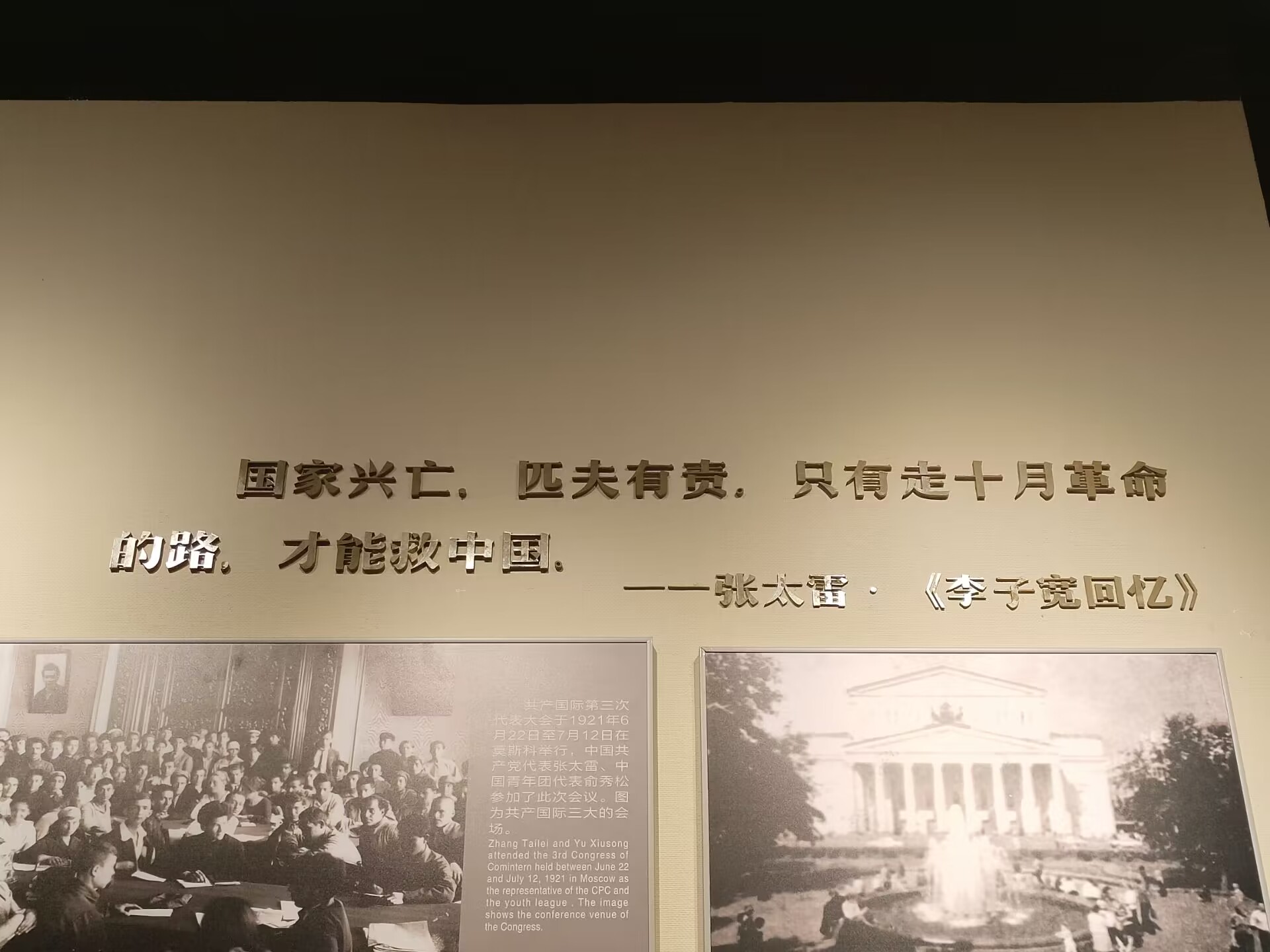

图为张太雷的《李子宽会议》中名言 中国青年网通讯员李亚玲供图

责无旁贷地革命重担

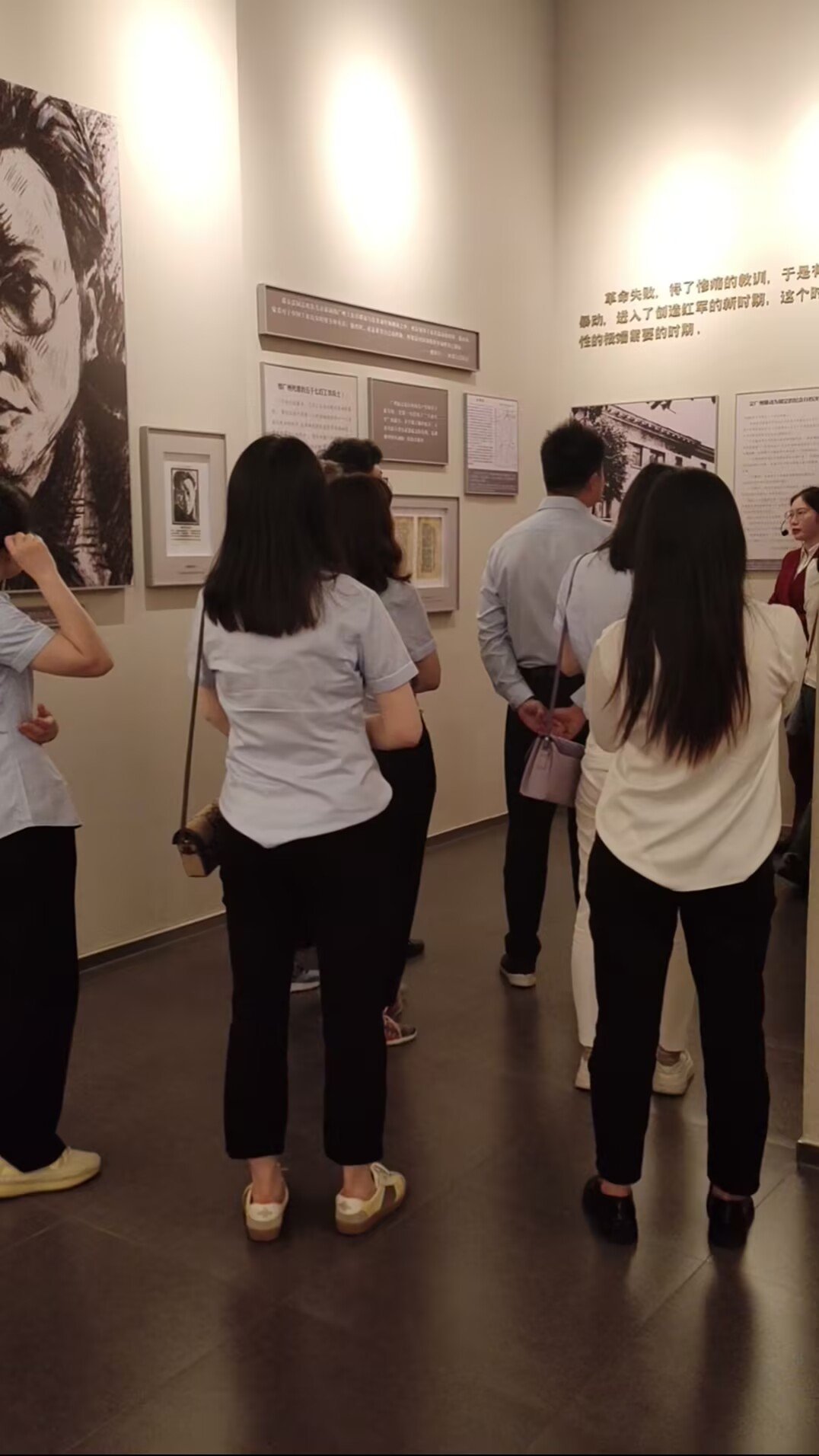

在当时密不透光的社会里,有多少人每天为简单的生存殚精竭虑,没人知道意外和明天哪一个先来,百姓苦于生计,国家更是处处碰壁,就是在这个地域般的地界,一道惊雷坠落,劈开一道裂缝,让新革命的光渗透进旧社会,他是如此的有责任感,革命先烈的崇高精神和伟大民族情怀是我学到的第二课。“国家兴亡,匹夫有责。”这句话几乎是深深刻在每一位中华儿女的骨头里,但现在却鲜有人真正把如此精神与实践相结合了,在科技快速发达的今天,人们去到一个城市不再会关注这个城市有没有红色古迹,有没有重大革命进程,这些往往是机缘巧合下才能被偶尔得知的,我们去的当天,纪念馆中只有工作人员,我们心中都不禁感叹,如果没有这次暑期实践,我们也许并不会主动走进这一方天地,更没有机会了解这么一位传奇人物,就当我们做好准备要将这次的历史回响带回校园时,我们来到了纪念馆的二楼,这时,我们才发现,也有另一群人也来到了这里,他们衣着正式,还有专业的讲解员,讲解员的声音阵阵入耳,我们这才发现,这一道惊雷震出的是一道又一道的历史回响,他们在前面,我们紧跟身后,这不就是精神传递嘛,老将不死,星火相传,相信会有一群有一群人来到这里,再把这一历史回响传到远方再远方的未来,让张太雷精神永不停歇。

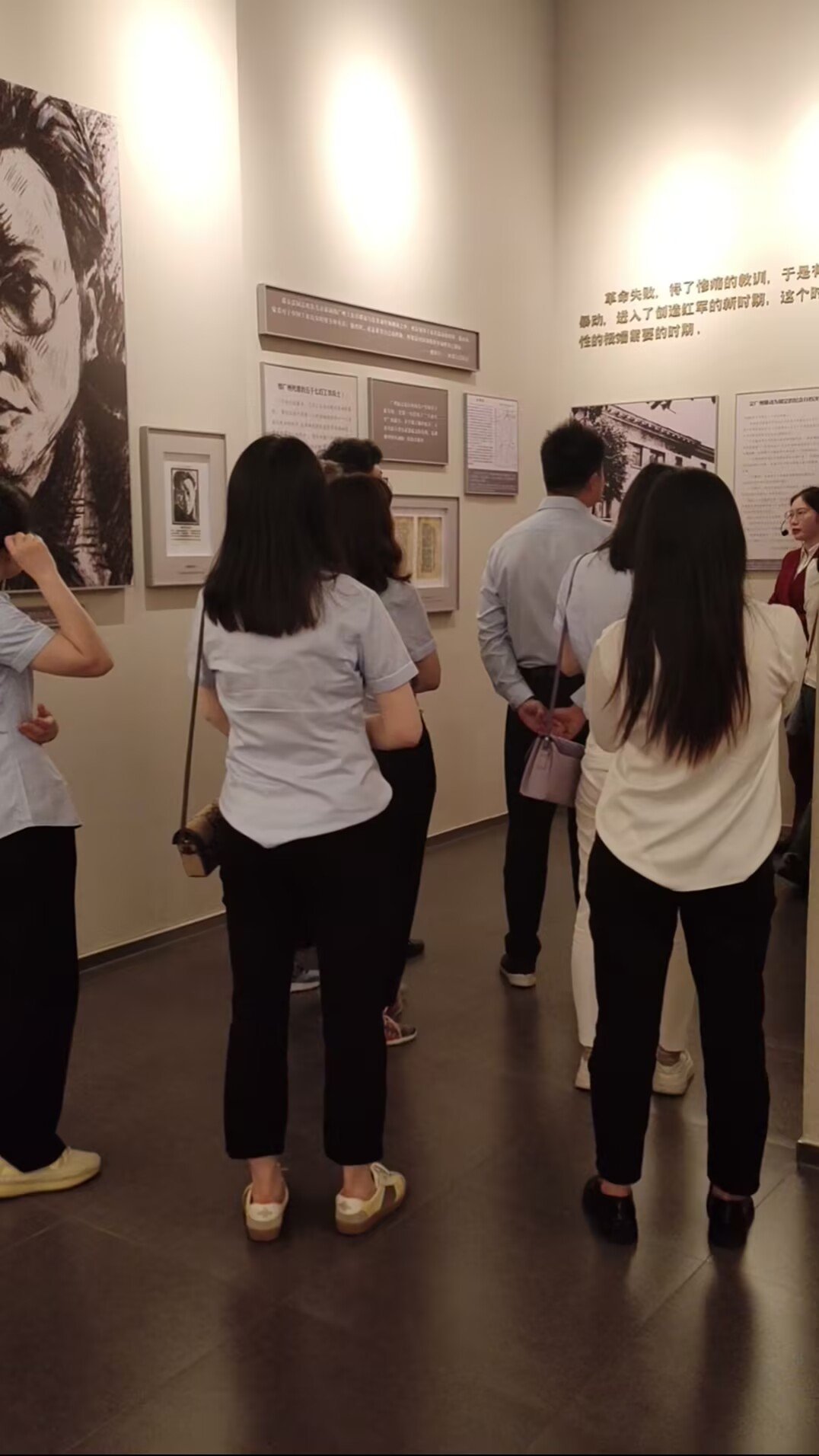

图为纪念馆讲解员在讲解内容 中国青年网通讯员李亚玲供图

坚定不移地革命信仰

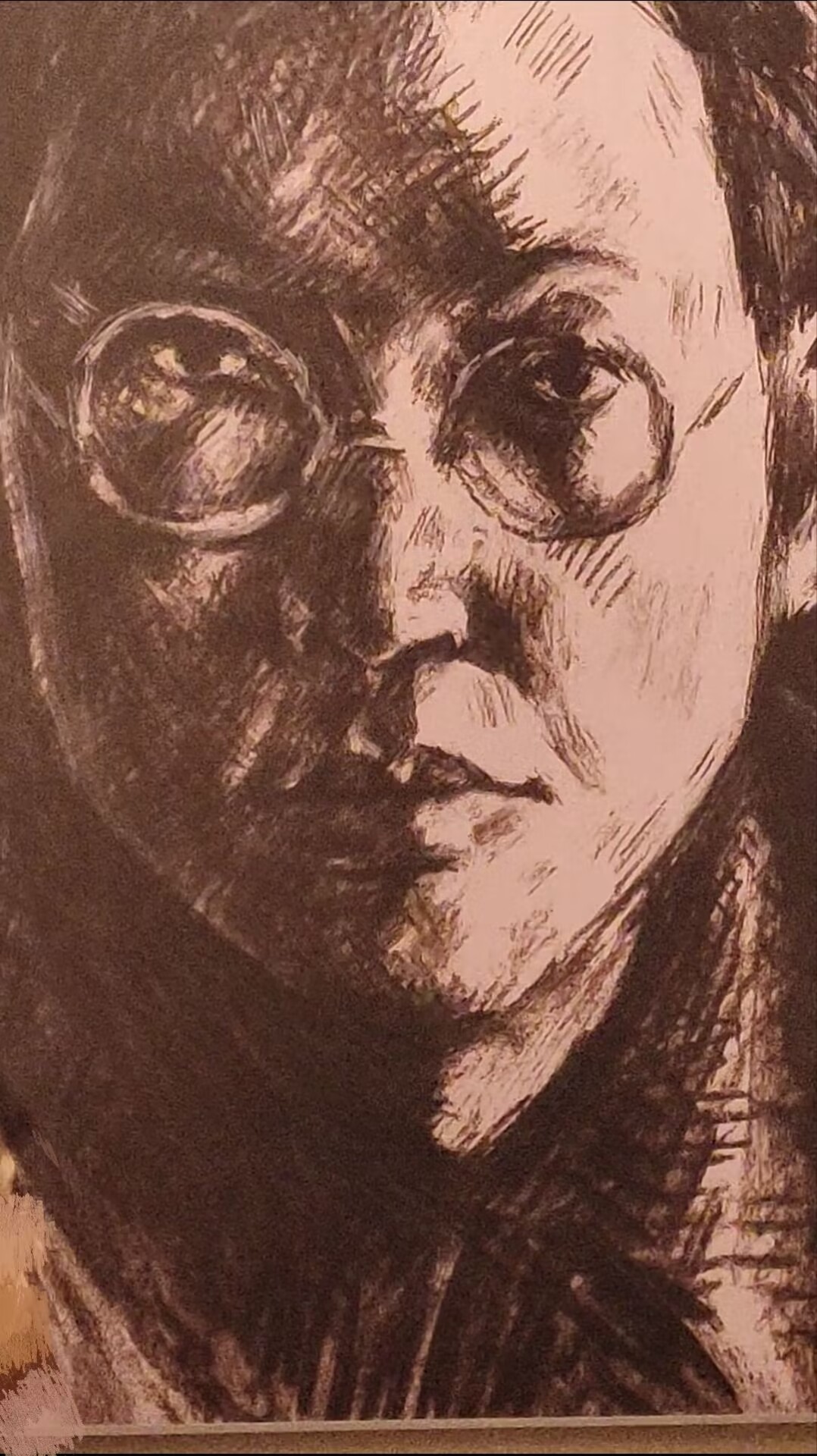

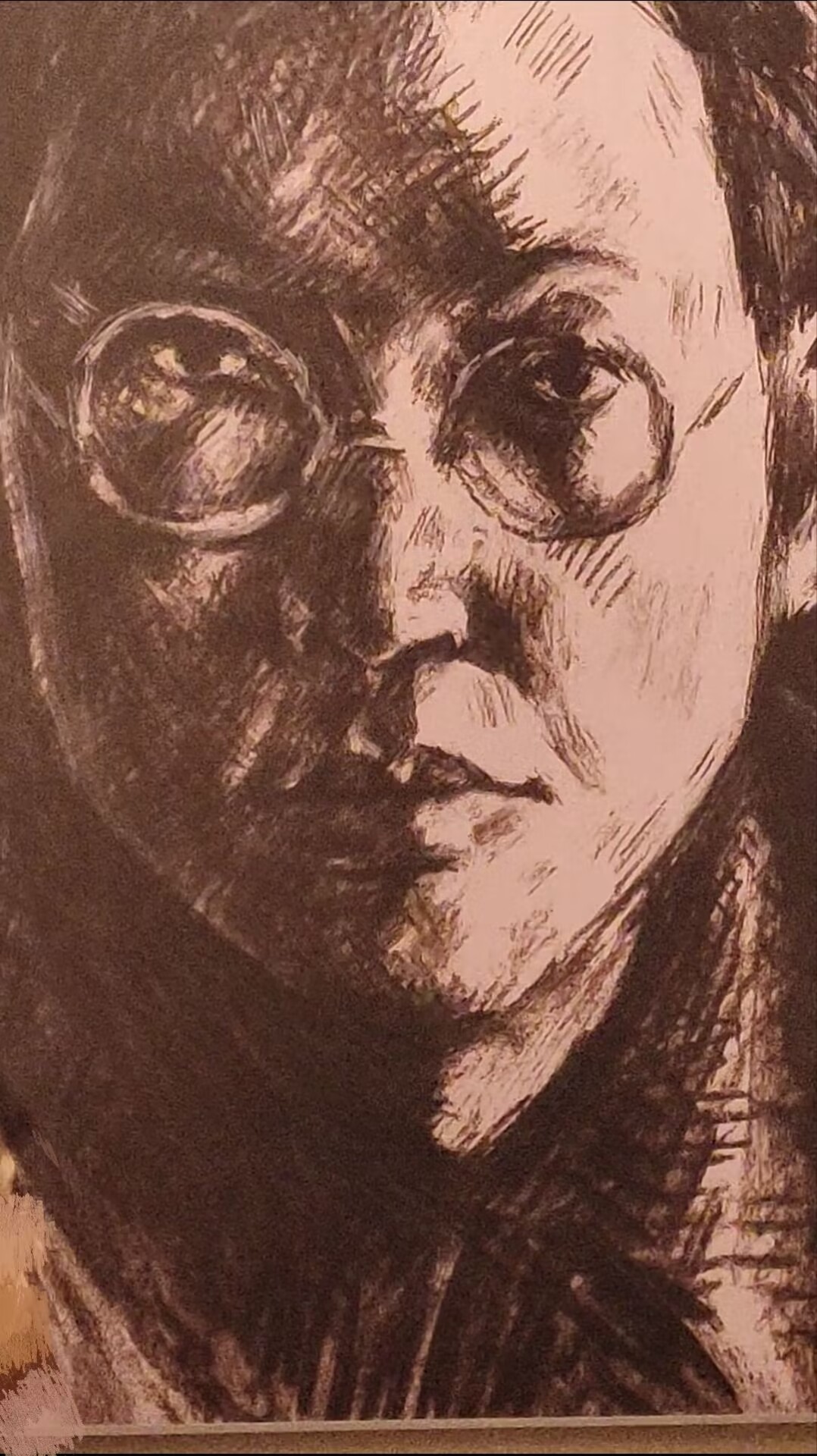

在我拿起相机记录这一直击心灵的瞬间时,我的镜头却落在了那一双目光如炬的眼神上。那是一双正在燃烧的双眼,我能感受到那双眼睛的主人正一刻不停的燃烧着自己,为新中国的未来添上一把烈柴,它点燃了我心中那份为国奉献的心愿,我开始想象,我的双眼会不会有一天也如这双眼一样迸发出熊熊燃烧的爱国热情。

图为张太雷画像 中国青年网通讯员李亚玲供图

感悟启发

参观张太雷纪念馆,给我的时源源不断地冲击,通过纪念馆的展品和讲解,我更加了解了张太雷的生平事迹和革命精神,我深刻感受到了坚定的信仰是人生的灯塔。张太雷同志为了革命事业,始终坚守自己的信仰,无论面临多大的困难和挑战,都从未动摇。这让我明白,在人生的道路上,只有拥有坚定的信仰,才能指引我们不断前行,克服一切困难。还有勇于担当是人生的责任。张太雷同志在革命事业中勇于担当,不畏艰难险阻,这种精神值得我们学习。在人生的道路上,我们也要勇于担当自己的责任,面对挑战和困难时,不退缩、不逃避,积极寻求解决方案。而且无私奉献是人生的高尚品质。张太雷同志为了革命事业,不惜牺牲自己的生命,这种无私奉献的精神令人感动。张太雷同志的一生虽然短暂,但他为革命事业无私奉献的精神却永载史册。也深刻认识到我们今天的幸福生活来之不易,同时,我也意识到,作为新时代的青年,我们应该铭记历史,接过传递历史回响地接力棒,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

(通讯员:李亚玲)

舍我其谁的革命精神

对于常州来说,我们是外乡人,但一进入纪念馆,映入眼帘雕塑仿佛热情地迎接着满怀求知欲望的青年们,我们根据在虚拟展馆上拟好的参观顺序,一字一句的去了解张太雷先生,了解他的所作所为,他的一言一行,他的革命精神,他的爱国情怀,其中,最先吸引我注意的便是这一张对于其名字的解释。

图为张太雷名字缘由以及幼年时期的相片 中国青年网通讯员李亚玲供图

“惊醒世人,击碎旧世界的惊雷”这句话使我久久不能忘怀,他似乎成为了我与先辈产生链接的一把钥匙,这不仅让我学到青年无论何时何地都要有勇气,敢拼搏,拥有伟大的志向,同时这句话也让我更加好奇,在那个年代说出如此豪言壮志的人在他之后的人生中又会说些什么,做些什么,随后我便看到下一个直击人心的话语。

图为张太雷的《李子宽会议》中名言 中国青年网通讯员李亚玲供图

责无旁贷地革命重担

在当时密不透光的社会里,有多少人每天为简单的生存殚精竭虑,没人知道意外和明天哪一个先来,百姓苦于生计,国家更是处处碰壁,就是在这个地域般的地界,一道惊雷坠落,劈开一道裂缝,让新革命的光渗透进旧社会,他是如此的有责任感,革命先烈的崇高精神和伟大民族情怀是我学到的第二课。“国家兴亡,匹夫有责。”这句话几乎是深深刻在每一位中华儿女的骨头里,但现在却鲜有人真正把如此精神与实践相结合了,在科技快速发达的今天,人们去到一个城市不再会关注这个城市有没有红色古迹,有没有重大革命进程,这些往往是机缘巧合下才能被偶尔得知的,我们去的当天,纪念馆中只有工作人员,我们心中都不禁感叹,如果没有这次暑期实践,我们也许并不会主动走进这一方天地,更没有机会了解这么一位传奇人物,就当我们做好准备要将这次的历史回响带回校园时,我们来到了纪念馆的二楼,这时,我们才发现,也有另一群人也来到了这里,他们衣着正式,还有专业的讲解员,讲解员的声音阵阵入耳,我们这才发现,这一道惊雷震出的是一道又一道的历史回响,他们在前面,我们紧跟身后,这不就是精神传递嘛,老将不死,星火相传,相信会有一群有一群人来到这里,再把这一历史回响传到远方再远方的未来,让张太雷精神永不停歇。

图为纪念馆讲解员在讲解内容 中国青年网通讯员李亚玲供图

坚定不移地革命信仰

在我拿起相机记录这一直击心灵的瞬间时,我的镜头却落在了那一双目光如炬的眼神上。那是一双正在燃烧的双眼,我能感受到那双眼睛的主人正一刻不停的燃烧着自己,为新中国的未来添上一把烈柴,它点燃了我心中那份为国奉献的心愿,我开始想象,我的双眼会不会有一天也如这双眼一样迸发出熊熊燃烧的爱国热情。

图为张太雷画像 中国青年网通讯员李亚玲供图

感悟启发

参观张太雷纪念馆,给我的时源源不断地冲击,通过纪念馆的展品和讲解,我更加了解了张太雷的生平事迹和革命精神,我深刻感受到了坚定的信仰是人生的灯塔。张太雷同志为了革命事业,始终坚守自己的信仰,无论面临多大的困难和挑战,都从未动摇。这让我明白,在人生的道路上,只有拥有坚定的信仰,才能指引我们不断前行,克服一切困难。还有勇于担当是人生的责任。张太雷同志在革命事业中勇于担当,不畏艰难险阻,这种精神值得我们学习。在人生的道路上,我们也要勇于担当自己的责任,面对挑战和困难时,不退缩、不逃避,积极寻求解决方案。而且无私奉献是人生的高尚品质。张太雷同志为了革命事业,不惜牺牲自己的生命,这种无私奉献的精神令人感动。张太雷同志的一生虽然短暂,但他为革命事业无私奉献的精神却永载史册。也深刻认识到我们今天的幸福生活来之不易,同时,我也意识到,作为新时代的青年,我们应该铭记历史,接过传递历史回响地接力棒,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

(通讯员:李亚玲)

作者:李亚玲 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- “旧物传爱心,助人圆梦情”实践活动纪实

- 本次活动,实践团队收集到大量衣物、书籍及生活用品等闲置物品。这些物品经过整理后,被送往偏远山区和贫困地区的学校及家庭,为那里的

- 09-03

- 江科大学子扬帆启航,手绘乡村传递青春希望

- 09-03

- 传承延安精神,谱写时代华章

- 09-03

- 传中医经典,筑健康之梦

- 09-03

- 滇云撷彩支教团赴小新街中心小学暑期夏令营活动顺利开展

- 滇云撷彩支教团在云南省红河州开展丰富多彩的夏令营活动

- 09-03

- 阳光支教·益青春|滇云撷彩支教团开营仪式顺利开展

- 滇云撷彩支教团开营仪式顺利开展

- 09-03

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台