多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

学生科普:新污染物“新”在哪里?

发布时间:2024-08-09 关注: 一键复制网址

新污染物“新”在哪里?

————"净界智探·河海守望"实践团新污染物抗生素、内分泌干扰素科普

倘若阅读我国的政府工作报告,您会发现,新污染治理连续三年被写入报告。随着美丽中国建设的深入推进,我国生态环境保护工作正在从“雾霾”“黑臭”等感官治理指标,向新污染物治理阶段发展。新污染物已然成为当下环境治理的新热点,它究竟“新”在哪里?我们一探究竟。新污染物有四大类:持久性有机污染物、微塑料颗粒、抗生素和内分泌干扰素。新污染物之“新”,其一是相对于二氧化硫、PM2.5等常规污染物而言,四大类新污染物新被发现、新被关注、新被重视;换而言之,新污染物并不是新产生的危害物质,而是早就存在但认识较晚的污染物。其二是新污染物种类繁多,可被识别出的新污染物还会持续增加、不断“刷新”。新污染物作为有害有毒化学物质,具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征,这意味着新污染物难以被代谢净化、却又对生态环境或人体健康存在较大风险;但目前的管理措施往往存在缺失或不足的问题。

四大类新污染物中,我们将着重认识抗生素和内分泌干扰素。抗生素是指由微生物或动植物产生的具有抗病原体或其他特殊活性的化学物质,能够抑制微生物及特定细胞的增殖。抗生素广泛应用于医用药物、水产养殖等,通过调节生物数量、破坏环境中固有的食物链平衡来达到预期效果;但是,随着抗生素的广泛应用,抗生素所大量诱发的耐药菌大大降低了使用效果,严重破坏了使用环境的生态平衡,带来了抗生素滥用的乱象,进而引发各类污染。而内分泌干扰素,也称环境激素,是指由人类生产使用所排放到环境中的、能够与人体内分泌受体结合进而干扰内分泌激素合成或降解功能的化学物质,被人类广泛使用于催熟剂、塑料制品和雌激素类药品中。在使用过程中,某些与正常激素的分子结构相似的内分泌干扰素将“蒙混过关”进入人体,并“鸠占鹊巢”刺激激素受体,最终“取而代之”被靶器官输送到各处,污染人类的身体健康。

随着近些年科学家逐渐认识到抗生素、内分泌干扰素的危害,国家开始开展新污染治理,实施以环境风险预防为主的治理策略,构建以“筛”“评”“控”为主线的防控思路;其中“筛”和“评”是方法和基础,“控”是目的与手段,前者决定后者的内容。2022年,国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》;2024年,新华社公布《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》。新污染物作为必须啃的“硬骨头”,我国已有明确部署,在江苏、安徽等省建设新污染物环境检测试点,加强治理的协调合作。针对新污染物的环境保卫战必然打响,在将来也必然获得成功。

那么您也许要问:我们身边有哪些常用物含有抗生素或内分泌干扰素呢?内分泌素常见于含有“不粘”标签的平底锅或涂有特氟龙涂层的锅具、有机磷农药、含有三氯生的牙膏等等。抗生素常见家用的有青霉素、头孢菌素、红霉素等等。也许又有人问:日常使用这些物品会造成危害吗?要如何科学使用呢?从日常使用层面上看,我们可以严格按照医嘱用药、合理选择联用药物、尽量避免局部外用抗生素;我们可以通过减少使用一次性塑料制品、选择家具时选择无阻燃剂的产品、家中经常开窗通风等方法,来减少内分泌干扰素对人体的影响。

开雾睹天,正确认识新污染物是我们降低新污染物带来的伤害与污染的第一步。道阻且长,目前我国新污染物治理形势仍然紧迫,还有许多阻碍需要跨越、许多问题需要解决。行则将至,习近平主席针对生态治理指出:“我们既要有只争朝夕的精神,更要有持之以恒的坚守。”愿你愿我,都能为新污染物治理、建设美丽中国贡献一份力量!

作者:多彩大学生网 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 青春之行“聚光”-----“推普”暑假社会实践

- 08-09

- “科巽粮巢”:创新农粮物流,助力乡村振兴

- 7月8日至20日,南京财经大学“科巽粮巢”实践团队深入苏粮集团、中储粮等粮食企业及桦墅村,开展暑期社会实践活动。团队成员通过实地考

- 08-09

- 安全食品联万家,食品安全靠大家

- 本次活动由聊城大学化学化工学院玉衡志愿服务队举办,主题为食品安全,活动形式为社会调研。

- 08-09

- 三下乡|长安大学:有田生活普惠路,添智赋能促振兴

- 08-09

- 实践札记|聚焦感悟乡村振兴,携手共建美丽家园

- 08-09

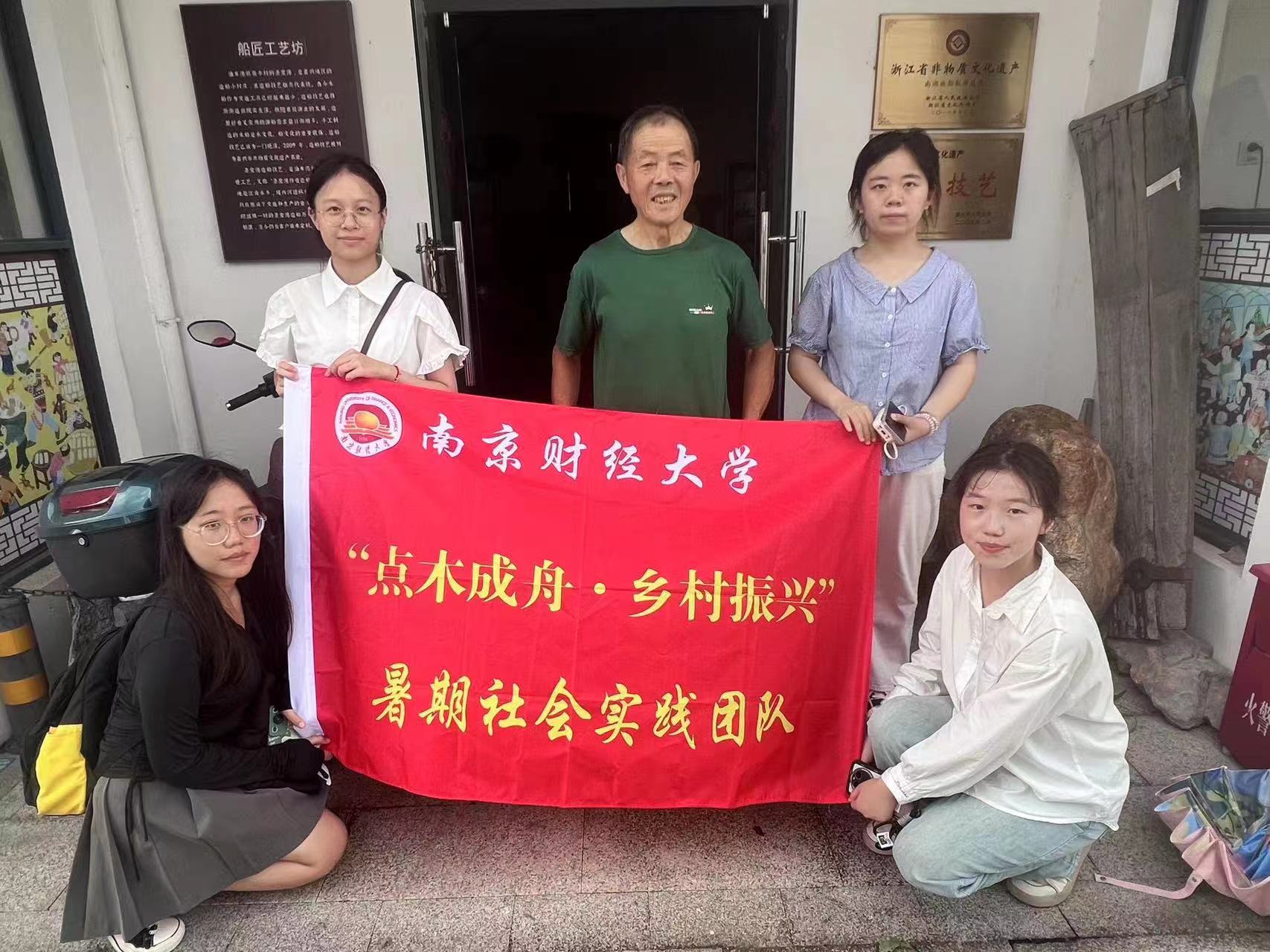

- 南财学子三下乡:探寻船模技艺,感悟非遗魅力

- 08-09

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台