多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

侨心映史,韵彩华章 ——华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队开展侨乡文化系列课程

发布时间:2024-08-03 关注: 一键复制网址

侨心映史,韵彩华章

——华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队开展侨乡文化系列课程

——华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队开展侨乡文化系列课程

江门,因侨而立,因侨而兴。《“十四五”文化发展规划》明确指出,要坚守中华文化立场,坚持中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。江门市紧抓“十四五”发展机遇,立足当地侨文化资源,建立健全相关文化体系。在加快建设粤港澳大湾区背景下,为做好新时代“侨”的文章,助力江门市建设成为新时代“中国侨都”,推动开平市侨乡文化发展,增强学生的侨乡文化认同感,7月16日至7月25日,华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队(以下简称“盛夏萤火虫队”)于江门市开平市沙塘镇党群服务中心为沙塘镇的学生开展了侨乡文化系列课程。

侨博探秘穿古今,侨情演绎映前路

广东省正用心用情用力谱写“侨”的新篇章,江门市积极活化侨史侨情资源,努力为高质量发展注入“侨”动力。为讲好“侨”的故事,盛夏萤火虫队结合江门市侨文化资源,开展博物馆探秘课程,采用现代AR技术丰富课堂内容,带领学生云游江门五邑华侨华人博物馆,学习侨史;开展侨胞故事情景剧课程,运用情景剧知识创新课堂形式,让学生走进侨胞谢创的生平,演绎侨情。课后,学生们开始自觉发掘身边的侨文化知识,自发成为侨文化的学习者与传播者。

(图1 学生分享对于云游侨博馆的感受)

巧手妙笔绘碉楼,慧心齐力游侨景

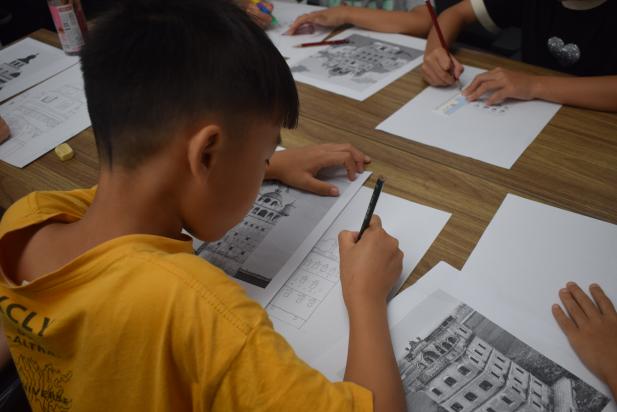

开平碉楼与村落是世界文化遗产,亦是中西合璧的侨乡文化丰碑。中华人民共和国文化和旅游部由此推出开平碉楼侨乡文化之旅的行程路线,串联谢创故居等其他标志性景点,让人们在领略自然之美中感悟侨乡文化之美。盛夏萤火虫队参考文化和旅游部路线,结合开平旅游文化资源,开设碉楼绘画课与侨文化景点大富翁课,带领学生览开平名胜,品侨乡之美。绘画课上,学生们学习图形概括、细节装点等绘画技巧,在笔尖挥动中完成了对碉楼的描摹与创作。大富翁游戏课则寓教于乐,让学生在游戏间探索侨风,在欢笑中感悟美韵。课堂上,学生们热情高涨,争先恐后地举手抢答,在一次次思考中深化对家乡、对侨文化的认识。

(图2 学生认真绘制心中的碉楼)

萤梦衣饰映侨韵,侨香五邑传烟火

服饰和饮食是中华文化的两个重要组成部分,亦是侨乡文化的重要构成。盛夏萤火虫队将开平侨乡服饰和饮食文化转化为课程资源,在教学中推动其传播,以实现其创造性转化和创新性发展。服饰课上,学生们用碉楼、侨胞等元素装饰衣服,设计出具有鲜明侨文化特色的服装。美食模型课上,学生们动手用粘土捏制了各种开平美食模型,从配菜丰富的煲仔饭到小巧精致的百合饺子,一件件作品都凝聚着学生们的无限创意和对侨乡美食的热爱。课堂上,学生们表现出了对手工课高度的兴趣与热情,积极发挥想象力和创造力,创作出了许多精彩作品。

(图3 学生与绘制的侨乡文化服饰设计作品合影留念)

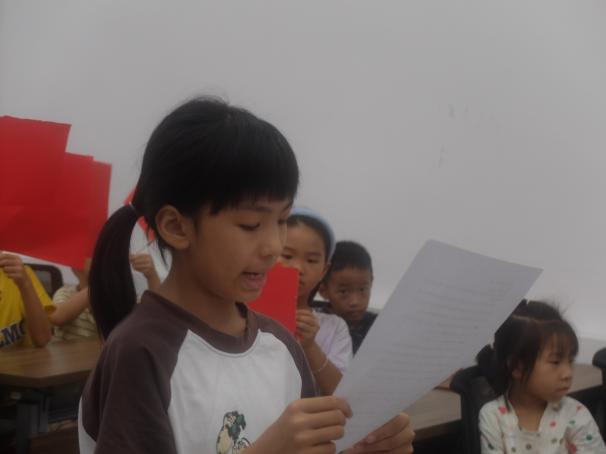

侨批朗诵诉衷肠,诗歌拼贴绘心声

侨批记载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀,也是中华民族讲信誉、守承诺的重要体现。近年来,江门宣传文化系统创造性地用舞台艺术再现华侨群体与家国命运交织的故事和历史,以侨批为基础创新推出诵读剧《侨批·中国》,让侨批文化融入时代,走进大众视野。盛夏萤火虫队积极借鉴这一成功经验,以朗诵活化侨批文化,开展侨批朗诵课。学习了朗诵基础知识之后,学生们踊跃尝试侨批朗诵。课后更有许多学生参与到盛夏萤火虫电台的侨批朗诵录制中,为传播和发展侨批文化贡献了自己的一份力量。

侨批承载的是近代华侨的集体记忆,而以“侨”为主题的拼贴诗则是以现代艺术形式对侨批文化的再创作。盛夏萤火虫队以侨批为素材,以侨文化为大主题,开设了拼贴诗课程。拼贴诗的创作,打破了纸张材质和文本形式的限制,把文字重新组合在一起,像一场微妙而热烈的化学反应。学生们也在创作中进一步走进侨批,走近侨胞故事,走入侨史侨情。

(图4 老师指导学生创作拼贴诗)

赓续侨乡文脉,打好文化“侨”牌,为中国式现代化进程搭好文化之“侨”,是侨乡建设的重要方向。盛夏萤火虫队结合江门侨文化资源,立足开平特色,带领学生徜徉于侨乡之美,开启了一次侨乡文化的探索之旅,为“侨”的文章添上了热烈且精彩的一笔。课程虽已告一段落,但对侨乡文化的探求与学习永无止境,传播发展侨乡文化,我们一直在路上。

作者:多彩大学生网 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 墙体换新,社区换颜

- 08-04

- 以长征精神为引,探索“思政+”一体化育人新路径

- 08-04

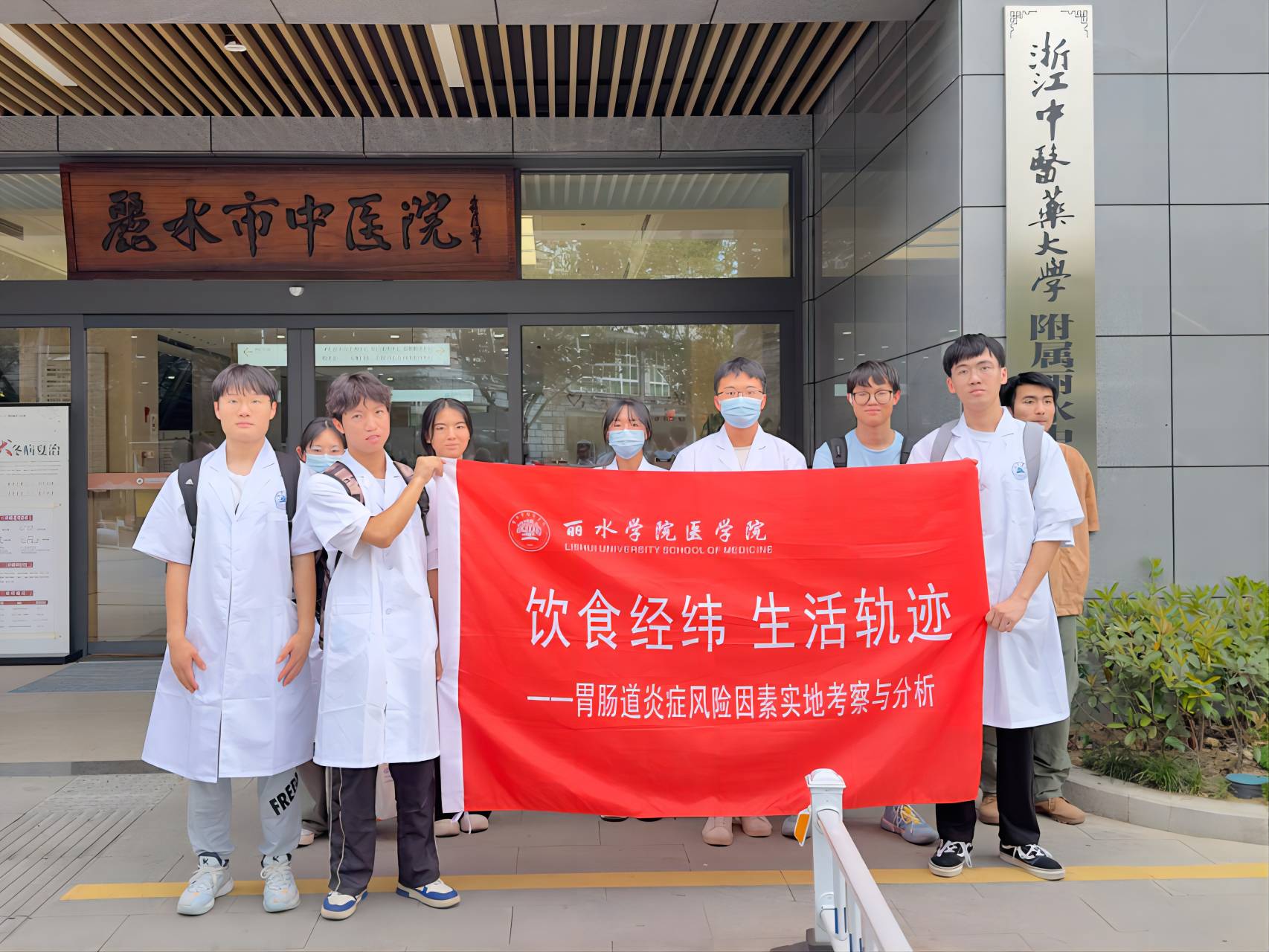

- 丽水学院医学院学子深入丽水市中医院调研胃肠道炎症发病因素

- 丽水学院医学院“饮食经纬,生活轨迹”团队深入丽水市中医院实地调研胃肠道炎症与饮食和生活之间的联系

- 08-04

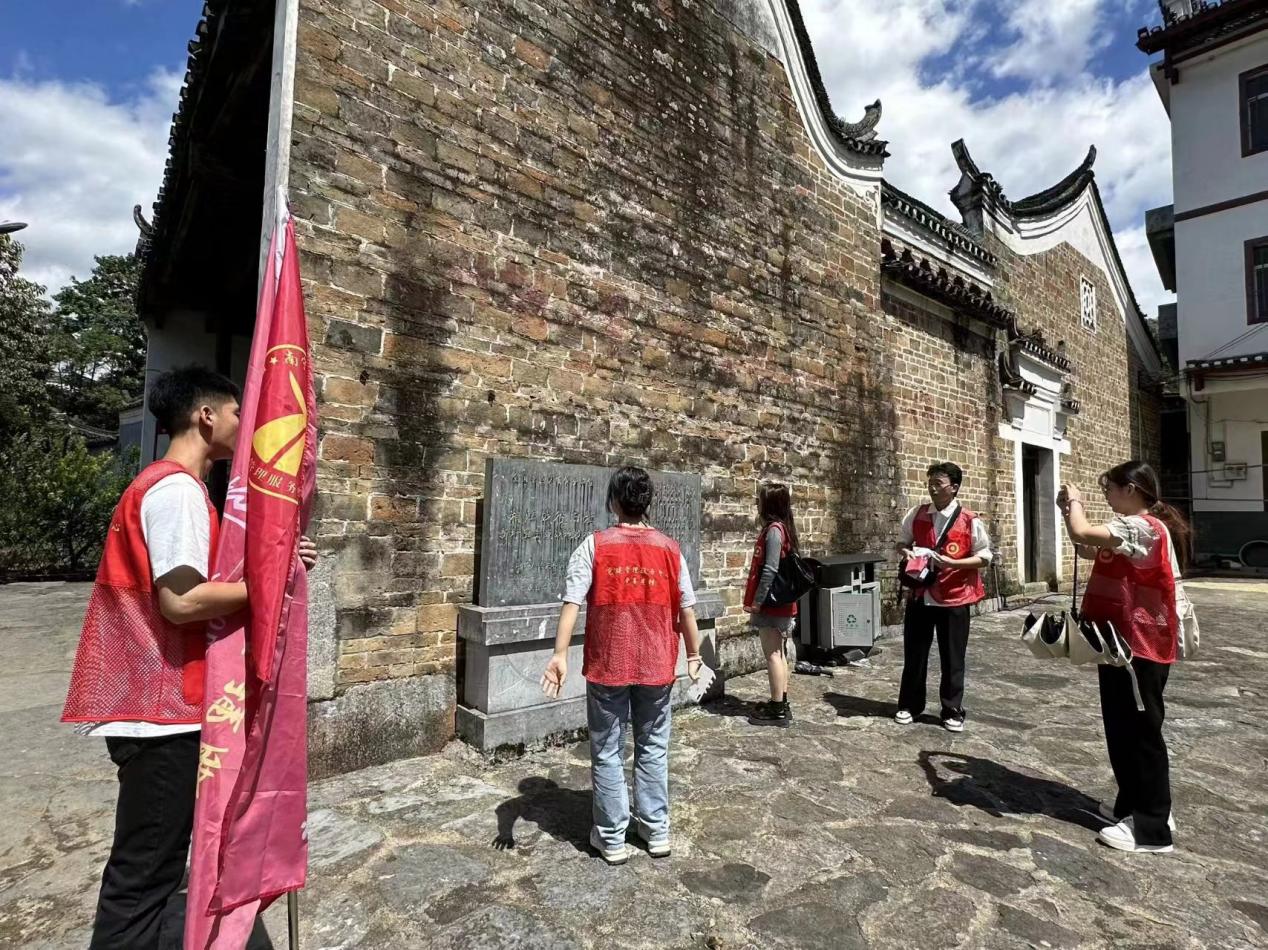

- 追溯红色足迹,践行青春使命

- 为响应习近平总书记“加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”的号召

- 08-04

- 华南师范大学盛夏萤火虫实践团 盛夏相聚,同筑侨梦

- 为挖掘侨乡文艺文化资源,宣传侨乡风情,助力乡村美育教育,推动开平市文化繁荣,为侨乡文化传承和发展带来新的光辉,华南师范大学盛夏

- 08-03

-  逐绿而行,植美于心 ——华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队开展生态文明建设系列课程

- 全面贯彻二十大精神,吾辈青年当奋勇争先,践行新发展理念,实现人与自然和谐共生。为深入推进绿美广东生态建设,结合开平市生态文明发

- 08-03

- 侨史初探,演绎星光 ——华南师范大学盛夏萤火虫实践服务队开展侨胞情景剧系列课程

- 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以高度的文化自信、文化自觉和使命担当,系统规划和全面铺开了新形势下的文化建设,中国特

- 08-03

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台