多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

水源茶业兴,振兴阔步行

发布时间:2024-07-30 关注: 一键复制网址

7月24日清晨,沿着蜿蜒曲折的山路,穿梭于密林之间,成都理工大学材料与化学化工学院“溯源·传承·筑梦”暑期社会实践团队跟随广安市前锋区工作人员、前锋区龙滩镇水源村工作人员以及前锋区融媒体中心工作人员来到了水源村茶山,通过参观学习、实地调研等,实践队员们深挖水源村的茶文化,“茶”找致富密码。

一方水土产一方物,一方水土养一方人

夏季的茶山,被一层浓郁而生机勃勃的绿意所覆盖。茶山上,气候适宜,风景秀丽。前锋区水源村海拔600-900米,依托当地良好的生态环境,水源村因地制宜发展特色茶产业。水源村茶园与我们平常所看到的茶园不同,这里的茶树整齐划一的种植在大片松林里。因为茶树本身喜阴,松树能为茶树遮挡一部分阳光,同时会形成一种自然的散射光,散射光可以提高茶树免疫力,减少病虫害。同时,松树上落下的松毛可以作为茶叶的天然肥料。得天独厚的生长环境,培育出品质独特的广安松针。

据了解,2023年茶叶专业合作社生产特级广安松针产量达3吨,收入实现200余万元,村集体经济收入达26.696万元,带动周边100余户农户实现在家就业。

茶香袅袅,深挖文化意蕴长

通过参观学习,结合工作人员介绍,我们深挖广安茶文化。观看茶文化厅,了解广安近现代茶乡发展史:一、规模种植,三线建设时期,华蓥山开始大规模种植茶树;二、生态茶园,上世纪70年代,前锋光辉、龙滩、桂兴等乡镇的山上居民几乎家家户户种茶叶,形成了绵延不断的老茶园,号称“万亩生态茶园”;三、优质发展,前锋区依托高山富氧、泉水富锶禀赋优势,推动水源村茶产业高质量发展。

深入茶园,学习制茶过程。参观茶园过程中,茶园内几处铜像吸引了我们的注意。水源村陈副书记向我们介绍,茶园内的铜像展示的是传统制茶工艺。从鲜叶采青、杀青、热揉成形到烘干,陈副书记生动讲解。制茶工艺的每一步都充满了匠心与智慧,让师生们深刻体会到了茶文化的博大精深。

创新产业模式,拓宽富民新路径

调研发现,水源村茶产业采取“公司+合作社+基地+农户”模式,这种模式实现了统一种植、统一管护、统一销售,有效整合了资源,提高了生产效率。农户积极参与合作社,通过合作社的运作,茶农在种植、加工、销售和技术方面得到了全方位的支持和帮助,解决了他们的后顾之忧,致富一方百姓。在模式构建过程中,也有返乡创业人士积极参与,致力于打造水源村特色,推动水源村茶产业发展。

入户调研,共绘乡村振兴新画卷

当天下午,实践队员开展了一系列入户调研活动,旨在了解当地农村发展现状,探索乡村振兴的有效途径。在调研过程中,实践队员们与农户热情交谈,详细询问了他们的生产生活情况、收入来源、子女教育情况、本村乡村文化振兴现状以及茶产业对农户生活质量的影响等。

活动最后,实践团队接受前锋区融媒体中心的采访,分享实践感悟。此次参观调研,不仅让实践队员们深入了解了水源村茶产业发展现状和农民生活状况,还为我们提供了锻炼能力、增长见识的宝贵机会。后续团队将把此次调研的所见所闻所学所感进行总结,形成报告,积极传播正能量,为乡村振兴贡献自己的青春力量。

实践感悟

在今天的下乡实践中,我们跟随当地的村支书参观了广安市龙潭镇水源村的茶文化有机茶园。漫步在绿色的茶园中,我深刻感受到了水源村茶文化的深厚底蕴和当地农民勤劳致富的干劲。通过与茶农以及村民的交流,我们了解到他们积极配合当地乡村振兴政策,在到当地政府及村委的帮助下因地制宜科学播种,保证了茶叶的纯净与健康,同时也保护了生态环境。这种对生态和传统的尊重让我认识到,乡村振兴不仅仅是经济的提升,更是文化与生态的和谐共生。此行不仅增长了知识,也让我们更加坚信,作为年轻一代,我们有责任也有能力为传统农业的现代化和乡村振兴贡献力量。

——“溯源•传承•筑梦”暑期社会实践团队

刘翠平

通过与村民的交流,我深刻感受到乡村文化振兴是一项长期而复杂的任务。乡村文化不仅仅局限于文化活动的举办或文化产业的繁荣,它更是一个涉及乡村社会结构、生活方式等多个层面深刻变革的综合性过程。在与村委会干部的访谈中,我了解到水源村在乡村文化振兴方面所做的努力,如保护传统建筑、举办文化活动等。这让我意识到,随着现代化进程的加速,乡村文化面临着被边缘化、遗忘甚至消失的风险。因此,文化传承与创新显得尤为紧迫。我们需要在保护传统文化的基础上,注入新的元素和活力,让乡村文化在现代社会中焕发新的生机。

——“溯源•传承•筑梦”暑期社会实践团队

王艺斌

一方水土产一方物,一方水土养一方人

夏季的茶山,被一层浓郁而生机勃勃的绿意所覆盖。茶山上,气候适宜,风景秀丽。前锋区水源村海拔600-900米,依托当地良好的生态环境,水源村因地制宜发展特色茶产业。水源村茶园与我们平常所看到的茶园不同,这里的茶树整齐划一的种植在大片松林里。因为茶树本身喜阴,松树能为茶树遮挡一部分阳光,同时会形成一种自然的散射光,散射光可以提高茶树免疫力,减少病虫害。同时,松树上落下的松毛可以作为茶叶的天然肥料。得天独厚的生长环境,培育出品质独特的广安松针。

据了解,2023年茶叶专业合作社生产特级广安松针产量达3吨,收入实现200余万元,村集体经济收入达26.696万元,带动周边100余户农户实现在家就业。

茶香袅袅,深挖文化意蕴长

通过参观学习,结合工作人员介绍,我们深挖广安茶文化。观看茶文化厅,了解广安近现代茶乡发展史:一、规模种植,三线建设时期,华蓥山开始大规模种植茶树;二、生态茶园,上世纪70年代,前锋光辉、龙滩、桂兴等乡镇的山上居民几乎家家户户种茶叶,形成了绵延不断的老茶园,号称“万亩生态茶园”;三、优质发展,前锋区依托高山富氧、泉水富锶禀赋优势,推动水源村茶产业高质量发展。

深入茶园,学习制茶过程。参观茶园过程中,茶园内几处铜像吸引了我们的注意。水源村陈副书记向我们介绍,茶园内的铜像展示的是传统制茶工艺。从鲜叶采青、杀青、热揉成形到烘干,陈副书记生动讲解。制茶工艺的每一步都充满了匠心与智慧,让师生们深刻体会到了茶文化的博大精深。

创新产业模式,拓宽富民新路径

调研发现,水源村茶产业采取“公司+合作社+基地+农户”模式,这种模式实现了统一种植、统一管护、统一销售,有效整合了资源,提高了生产效率。农户积极参与合作社,通过合作社的运作,茶农在种植、加工、销售和技术方面得到了全方位的支持和帮助,解决了他们的后顾之忧,致富一方百姓。在模式构建过程中,也有返乡创业人士积极参与,致力于打造水源村特色,推动水源村茶产业发展。

入户调研,共绘乡村振兴新画卷

当天下午,实践队员开展了一系列入户调研活动,旨在了解当地农村发展现状,探索乡村振兴的有效途径。在调研过程中,实践队员们与农户热情交谈,详细询问了他们的生产生活情况、收入来源、子女教育情况、本村乡村文化振兴现状以及茶产业对农户生活质量的影响等。

活动最后,实践团队接受前锋区融媒体中心的采访,分享实践感悟。此次参观调研,不仅让实践队员们深入了解了水源村茶产业发展现状和农民生活状况,还为我们提供了锻炼能力、增长见识的宝贵机会。后续团队将把此次调研的所见所闻所学所感进行总结,形成报告,积极传播正能量,为乡村振兴贡献自己的青春力量。

实践感悟

在今天的下乡实践中,我们跟随当地的村支书参观了广安市龙潭镇水源村的茶文化有机茶园。漫步在绿色的茶园中,我深刻感受到了水源村茶文化的深厚底蕴和当地农民勤劳致富的干劲。通过与茶农以及村民的交流,我们了解到他们积极配合当地乡村振兴政策,在到当地政府及村委的帮助下因地制宜科学播种,保证了茶叶的纯净与健康,同时也保护了生态环境。这种对生态和传统的尊重让我认识到,乡村振兴不仅仅是经济的提升,更是文化与生态的和谐共生。此行不仅增长了知识,也让我们更加坚信,作为年轻一代,我们有责任也有能力为传统农业的现代化和乡村振兴贡献力量。

——“溯源•传承•筑梦”暑期社会实践团队

刘翠平

通过与村民的交流,我深刻感受到乡村文化振兴是一项长期而复杂的任务。乡村文化不仅仅局限于文化活动的举办或文化产业的繁荣,它更是一个涉及乡村社会结构、生活方式等多个层面深刻变革的综合性过程。在与村委会干部的访谈中,我了解到水源村在乡村文化振兴方面所做的努力,如保护传统建筑、举办文化活动等。这让我意识到,随着现代化进程的加速,乡村文化面临着被边缘化、遗忘甚至消失的风险。因此,文化传承与创新显得尤为紧迫。我们需要在保护传统文化的基础上,注入新的元素和活力,让乡村文化在现代社会中焕发新的生机。

——“溯源•传承•筑梦”暑期社会实践团队

王艺斌

作者:“溯源·传承·筑梦”暑期社会实践团队 来源:“溯源·传承·筑梦”暑期社会实践团队

- 郑大学子助力闫洼:科技与创新助力催生新质生产力,引领闫洼踏上高速发展的康庄大道

- 在那个温柔的夏日清晨,阳光透过稀疏的云层,斑驳地洒在双庙街农贸市场的每一个角落,微风轻拂,带着一丝丝田野的清新与希望。我,作为

- 07-30

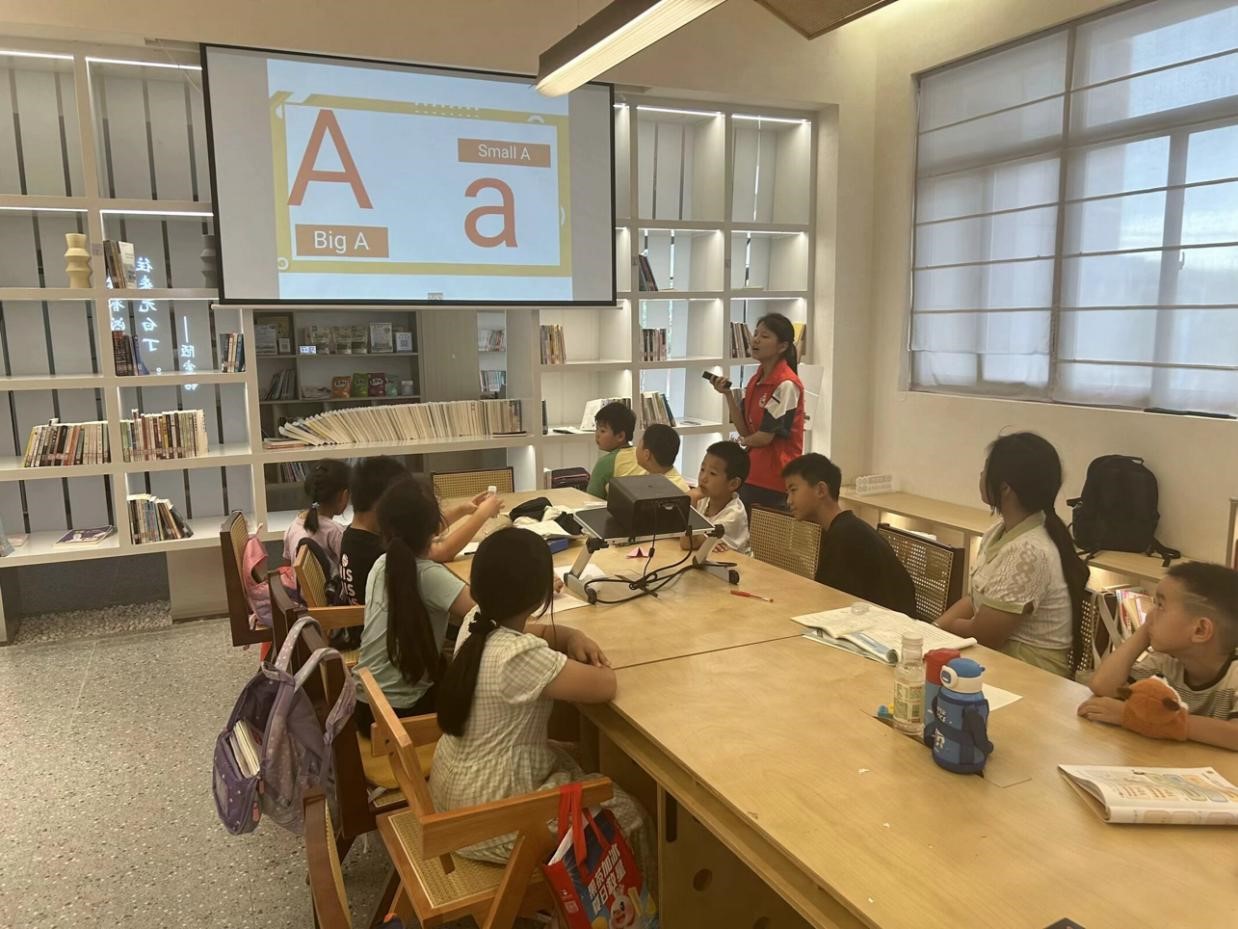

- 七彩假期 | “橙心橙意”趣味英语公益课堂

- 本项目包括趣味英语爱心支教和实地调查研究,旨在关注儿童心理健康问题,提高安全教育防范意识,让儿童在活动中体验到英语学习的趣味性

- 07-30

- 心心向农团队助力乡村振兴中,鲜食玉米助农宣讲普及忙

- 近日,在驻马店市泌阳县双庙街乡农贸集市,一场由郑州大学美术学院“郑闫甄选”心心向农团队举办的鲜食玉米助农宣讲科普活动热烈举行。

- 07-30

- 七彩假期〡青春共读 “阅”见美好

- 本项目包括趣味英语爱心支教和实地调查研究,旨在关注儿童心理健康问题,提高安全教育防范意识,让儿童在活动中体验到英语学习的趣味性

- 07-30

- 七彩假期 | 青春以绿色为底,童心绘体育篇章

- 本项目包括趣味英语爱心支教和实地调查研究,旨在关注儿童心理健康问题,提高安全教育防范意识,让儿童在活动中体验到英语学习的趣味性

- 07-30

- 七彩假期 | 传承文化瑰宝,点亮七彩假期

- 本项目包括趣味英语爱心支教和实地调查研究,旨在关注儿童心理健康问题,提高安全教育防范意识,让儿童在活动中体验到英语学习的趣味性

- 07-30

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台