书写传统,探索未来: 湖笔博物馆的探寻之旅

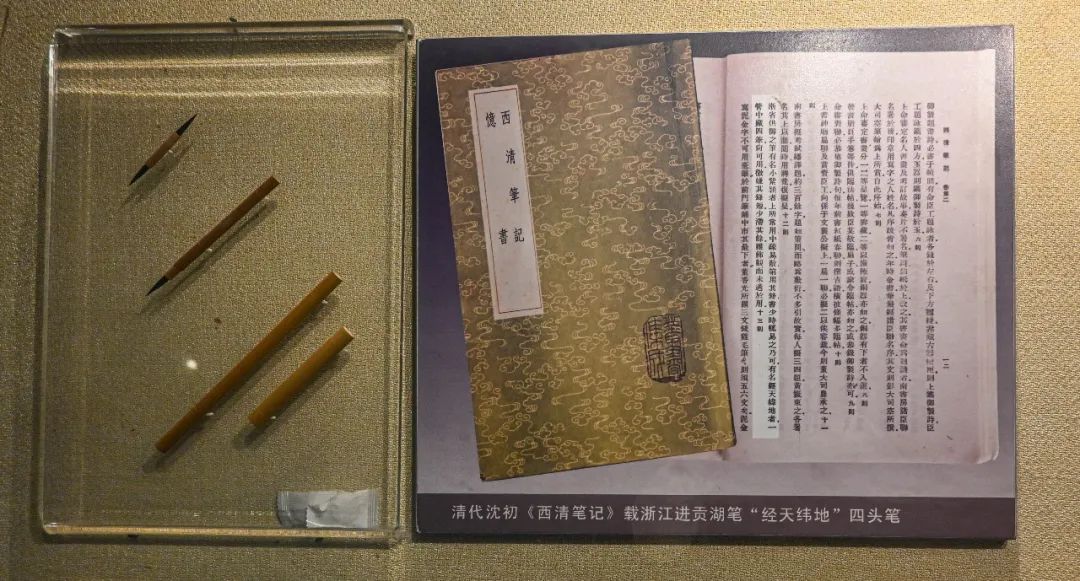

湖笔,是中国传统书写用具“文房四宝”中毛笔的精品代表。湖州制笔自隋代滥觞,宋末元初时崛起,在之后长达700多年的历史中,湖笔始终居中国毛笔之冠的地位而略无动摇。明代谢在杭(1567—1624) 所著《西吴枝乘》中称湖笔“毛颖之技甲天下”,是对这一中华传统工艺名品的最精譬的赞誉。

1.湖笔简史

中国毛笔于新石器时代初期(距今约7000年)已出现雏形,至秦代基本定型。

在唐代,安徽宣州一度成为全国制笔业的中心,所产紫毫笔(即兔毫笔)最负盛名。

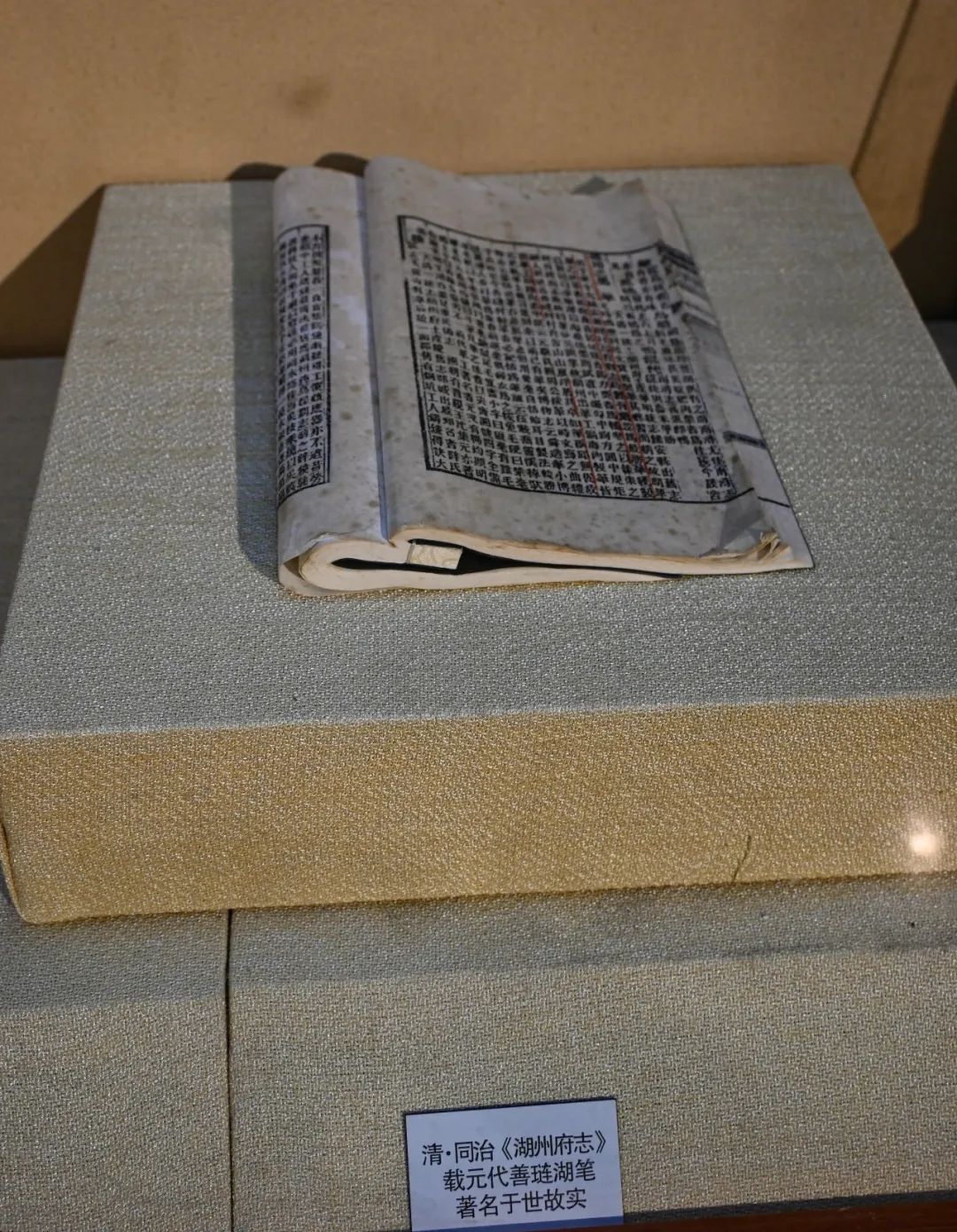

宣笔制作在南宋时因战乱而逐渐衰落,至元代善涟制笔终于取代了宣笔的地位而名闻于世,终被誉为“毛颖之技甲天下”。因善涟历来归属湖州,故称“湖笔”、湖笔尤以羊毫笔擅胜、历经明、清而至近、现代;制笔技艺不断精进,笔坊笔店逐渐走向全国,产品更远销海外。

在长期的薪传不息中,湖笔制作技艺始终代表着中国毛笔制作的最高工艺水平。

2.湖笔种类与工艺

传统湖笔品种按笔头毛料的不同,主要分为羊毫笔(山羊毛)、兔毫笔(山兔毛)、狼毫笔(黄鼠狼尾毛)、兼毫笔(混合用毛)等四大类,此外也少量生产鸡毫笔、胎发笔等。

按毛笔规格大小不同,可分为楂笔、斗笔、提笔、屏笔、联笔、对笔及大楷、中楷、小楷笔等。

传统常规品种多达100余种,解放以后新品种不断增加.达到200余种。善琏湖笔厂生产的“双羊牌”及王一品斋笔庄经销的“天官牌”湖笔为继承传统技艺的原产地代表性名品。

湖笔制作工序繁细,技艺精湛,独具特色,历来代表着中国毛笔制作工艺的最高水平,造就了湖笔具备“尖、齐、圆、健”毛笔“四德”的优良品性。2006年湖笔制作技艺被入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

3.湖笔习俗传说

湖笔的原产地善涟镇,上千年来一直保持着几乎家家从事制笔的传统。

相对封闭而稳固的笔工社会形成了独特的民间文化,如有关湖笔的传说,崇祀“笔祖”的习俗,业内拜师收徒习俗等,无不独具特色而个性鲜明,对维护社会群体的认同感,保障当地社会稳定、有序,以及促进湖笔制作技艺的传承,发展都发挥了重要的作用。

笔工社会流传着多种有关湖笔的民间传说,其中影响最广、最为传神的是关于蒙恬造笔和王一品笔庄的传说。蒙恬造笔的传说尤为独特,与其它百工祖师传说的不同之处是并列有“笔祖娘娘”这一女性形象。这是湖笔制作的部分工序系由妇女从事的客观实际的反映,表现出对女性笔工才艺的赞美和功绩的尊崇,具有鲜明的地方和行业特色。

善琏笔工奉蒙恬为笔祖,镇上建有蒙公祠,每年农历三月十六日与九月十六日相传为蒙恬以及蒙恬夫人生日,笔工都要举行盛大的祭笔祖庙会。

这一习俗元代即已盛行,除了战乱或动乱的年代,一直绵延不绝。

湖笔业内拜师收徒习俗十分严谨。

旧时收徒非善涟人不收,学艺者须有有声望的业内人士介绍,并要举行正式的拜师仪式。学徒由介绍人陪同到师傅家,送上谢师礼品,向师傅行跪拜礼,签订“关约”文书。

学徒学艺期限一般为“三年徒弟,四年半作”。其间不允许提前离开,如要提前离开,须经师傅同意并要作出赔偿。

学艺期满技术还不过关,可以另外再拜一个师傅,称为“抄手段”。有的笔工学艺达6年才得以独立操作。严格的学艺行规,保障了湖笔技艺的代代相传、不失精湛。

4.小结

走过一千多年漫长岁月的湖笔,创造了无比光辉的历史,成为中华优秀传统文化的瑰宝之一。湖笔凝聚着劳动人民的高度智慧和杰出创造力,保护、传承这一珍贵文化遗产,对于认识民族历史、增强民族自豪、振奋民族精神,具有重要而深远的意义。我们墨韵湖笔实践团发出倡议:让我们共同努力,为弘扬中华优秀文化,发挥其对建设和谐社会的精神支持和动力作用,作出应有的贡献。

- 植物拓印绘团结,童心共筑民族情

- 7月13日,湖南第一师范学院外国语学院“红籽同心 文脉共铸”民族团结实践团在实践基地开展了一场别开生面的植物拓印活动。此次活动以民

- 07-13

- 党史文化引领,共筑民族团结

- 为加强中西部地区青少年儿童对党史文化的了解,促进民族团结意识的培养,7月13日,湖南第一师范学院外国语学院在实践基地举办了一场以

- 07-13

- 寻迹红色文化,赓续红色文化——河南理工大学“红色基因铸魂

- 河南理工大学应急管理学院“红色基因铸魂脉,护民安全勇担当”省级重点实践团2024年暑期三下乡活动。

- 07-13

- 红旗渠精神进公园,文化新风拂面来

- 7月12日,“颂渠”青年志愿宣讲队来到安阳市人民公园,与人民群众高度结合,为红旗渠精神涂上时代色彩。

- 07-13

- 红籽同心凝共识,文脉共铸话团结

- 7月13日,湖南第一师范外国语学院“红籽同心,文脉共铸”民族实践团举办了一场以民族团结为主题的交流会。此次交流会旨在加强各民族学

- 07-13

- 解码情绪曲线:培养积极情绪的技巧

- 安徽理工大学“星火”支教团(以下简称星火团)与油坊店实验学校合作,共同举办一场别开生面的志愿支教活动.

- 07-13

- 弘扬汉族文化,共筑民族团结新篇章

- 为共同构建中华民族团结的壮丽图景,弘扬汉族包容文化,7月13日,湖南第一师范学院外国语学院实践基地蓬勃开展了一系列汉族文化交流活

- 07-13

- 传承中华美德之光,共筑民族团结之基

- 深入贯彻中华传统美德,湖南第一师范学院外国语学院民族团结实践团在基地开展了一系列以“传承中华美德,促进民族团结”为主题的活动,

- 07-13

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台