多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

胡杨学子三下乡:一生锋利 ——英吉沙小刀

发布时间:2023-09-05 关注: 一键复制网址

胡杨学子三下乡:一生锋利—英吉沙小刀

每个维吾尔男性,都为拥有一把英吉沙小刀而骄傲。英吉沙小刀与甘肃保安族的保安腰刀、云南阿昌族的户撒刀并称为中国边塞三大名刀。英吉沙小刀的团打与手工雕花工艺极为出众,刀身上的精美铜胎花纹,更让人爱不释手。

英吉沙小刀源自新疆喀什地区英吉沙县,位于新疆维吾尔自治区西南部,昆仑山北麓[lù],塔里木盆地西缘,古丝绸之路上的一个驿站,南疆八大重镇之一。这座“新城”拥有四项国家级非物质文化遗产:小刀、土陶、达瓦孜、模戳印花;英吉沙小刀于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录(维语中,“英吉沙”意为“新城”)。

英吉沙小刀约有480年历史,它的起源可以追溯到南疆的维吾尔先民。他们是回鹘[hú]的后裔,本来生活在蒙古草原,后因契丹崛起,被迫西迁进入西域,即今新疆地区,最终与当地的居民融合。约在明清时期形成了今天的维吾尔族。当地人佩带小刀的习俗,大多源于这种游牧生活的需要,打猎、切肉、吃瓜、切馕、修理鞍具、制作套具等等,都离不开一把锋利的小刀。

英吉沙小刀源自生活而被制造,又被工匠们审美化创造,这就注定了其形制的多样性。截至目前,英吉沙小刀有100多种款式,200多种花色品种;光刀身就可分为直式刀、弯式刀、折刀至少三大类,刀柄也可分为几何柄、动物柄、花卉柄、皇冠柄至少四个大类;其中又按民族欣赏习惯的不同,分别制作有维吾尔、哈萨克、蒙古、藏、塔吉克和汉族等不同式样。每个花色品种又有大、中、小三个不同的规格。各种不同的排列组合和细节改进催生出了若干种英吉沙小刀。截至目前,叫得上名字的英吉沙小刀有100多种款式,200多种花色;

刀尖上扬,典型的屠宰刀、剥皮刀的造型,适合宰羊,略微上扬的刀尖用来剥薄薄的羊皮特别好用;刀身宽厚,切菜切瓜时指向性好,不易切歪;刃面较宽,这样开刃角度可以做的比较小,刀锋更加锋利,适合对付软质物体,比如肉、菜、瓜;刀柄细长,但是从刀背看过去却比较宽厚,握起来比较饱满,在进行“割”的动作时比较顺手;同时由于刀身宽厚而刀柄细长,刀柄前部能够顶住食指,确保切割的时候手不会向前滑动,导致食指按到刀刃伤到自己;尾部鸟头,能够有效的钩住小拇指。在杀羊、宰牛、剥皮时,手会被血污搞的滑滑腻腻的,有这个“钩子”,能够有效保证向后“拖刀”进行切割的时候刀子不会脱手;有的英吉沙带有血槽,能够更好的放血。这一系列的特征一致的体现了它的实用性,是狩猎者的工具,是食肉者的利器,是战斗的武器,是勇气的象征,非常适合当地居民的生活习惯和环境,用来宰羊、割肉、剥皮、切瓜、切馕非常好用。

在一家英吉沙小刀店里,英吉沙小刀的价格从入门的120元块到最贵的镇店之宝16000元不等。那么这些价格差异的原因是什么呢?实践团对此进行了深入调研。

首先,制刀师傅不同。英吉沙县目前有1000多名刀匠,分为刀匠、师傅和大师傅三个级别。能被称为师傅的有70~80人,而能被称为大师傅的只有10人左右。刀师傅的声望和做工精致度的不同直接影响着英吉沙小刀的价格。只有大师傅会在刀上留下名字。

其次,刀体材质不同。一般来说,英吉沙小刀的刀体会采用弹簧钢和轴承钢制作。其中,轴承钢的刀体最坚固耐用(又称新疆特有的黑钢)。花纹钢也是制作刀体非常好的材料,但因为成本高且难度大,能制作花纹钢刀的师傅较少,因此价格较高。有些刀身上会刻有花纹,一般是刻有维吾尔族喜爱的巴达木花图案,制作过程包括手工雕刻、熔化铜皮、在刀身浇灌铜水,最后进行打磨。这样刀刃上的花纹永久不褪色,整个过程都是纯手工完成,非常不容易。(在采访中师傅说没有一个刀匠师傅身上是没有伤痕的,特别是刀体开刃的过程,稍有不慎,可能手指头就没了。)

第三,刀柄材质不同。英吉沙小刀的刀柄材质多种多样,包括木质、骨质、角质、铜质、银质、金质等。有些刀还镶嵌有蓝松石、琥珀蜜蜡和和田玉等。许多传统的英吉沙小刀刀柄还装饰有珍珠、贝壳、天然宝石、玻璃片、动物角质和兽骨等。其中一些工艺非常精美,完全可以称得上是艺术品。

第四,制作方式不同。随着机器工业的发展,现在许多英吉沙小刀多多少少地借助现代化机器进行生产,例如机器锯条钢。这样做的好处是提高了效率,刀身也更加标准化,从某种程度上减少了瑕疵,价格也更为便宜。然而,这也导致了缺乏手工制作的效果。我在英吉沙的旅行中发现,仍有一些真正的工匠师傅坚持传统的手工锻造,手工雕刻花纹,虽然效率较低,成本较高,也无法达到机器的完美,但是因为他们对刀具的热爱,坚持传承这一传统,令人深受感动。

第五,年代不同。英吉沙小刀可以分为新刀和旧刀,从几十岁的到刚出生的都有。品质好且保存完好的旧刀具有收藏价值,就像古董一样。年代越久、保存越好的刀价值越高,收藏价值也就更高。胡普尔·热合曼一生铸刀,是英吉沙小刀制作工艺的领头人。上世纪90年代,他担任英吉沙县小刀厂首任厂长,带领村民将英吉沙小刀变成了一个产业。当地群众和政府也十分重视英吉沙小刀的保护、传承和发展工作,村里成立了英吉沙小刀合作社;在山东援疆指挥部及地方政府的共同支持下,修建了小刀村小刀博物馆,英吉沙小刀的传承保护取得了显著成果,焕发出勃勃生机。

小刀在今天又成了文旅“大产业”。2013年,英吉沙县委、县政府高度重视非物质文化遗产保护传承及旅游产业开发,专门对喀拉巴什兰干村房屋、街景及内部功能分区改造,推出了特色小刀村景区,集小刀制作、展示、销售、体验等环节为一体,成为新疆休闲度假、消费购物别具一格的景区。

进入互联网时代,英吉沙小刀还开通电商,就地购买,邮寄全国,让来到英吉沙的国内外游客满载而归。

有诗:英吉沙小刀是力的化身,沙海、戈壁是刀的铁砧,盐碱、冰凌是淬火的水源,黄风和土雨是十八磅的锤,锻打出英吉沙小刀的刚毅和灵魂。

其实,英吉沙小刀之所以传世,还有一项独门秘技——以舌开刀,相当于以吻封箴,更是近乎于爱情的狂热。

从古代丝路驿站的老手艺,到今天乡村振兴的新产业,英吉沙小刀的传承经久不衰,它承载着英吉沙人数百年传承的对生活的热爱,对艺术的追求以及致富的梦想。

一生锋利,那是缘自热爱才有的奇迹。

(文:胡永信)

作者:胡永信 来源:塔里木大学 胡永信

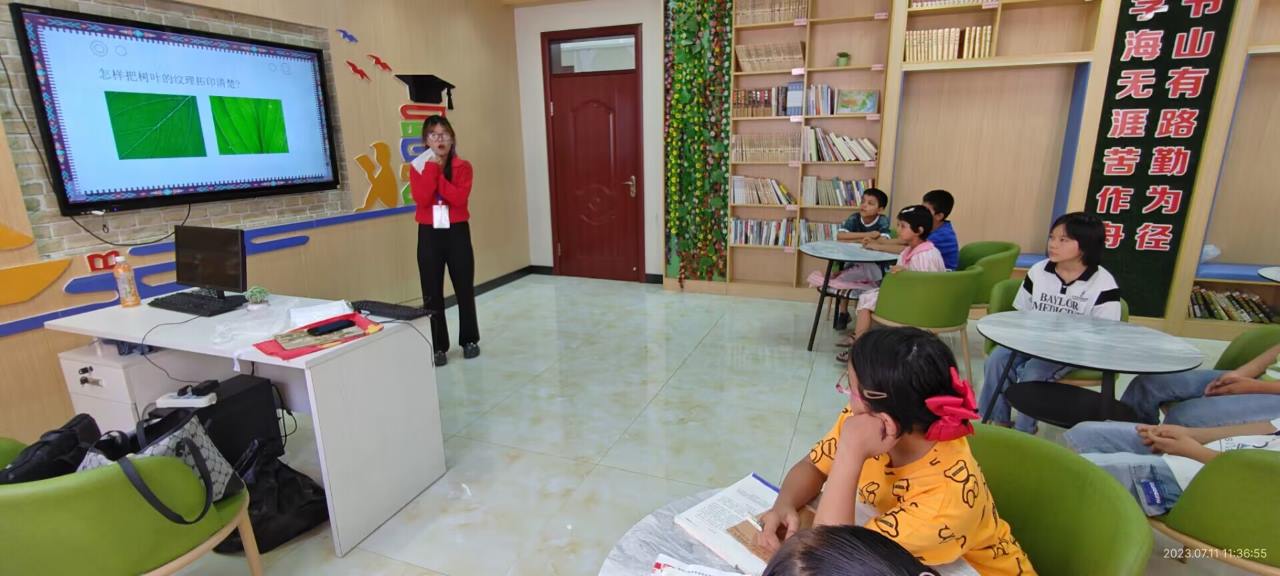

- 胡杨学子三下乡:非遗拓印初体验,童心延续文化魂

- 为了让非遗的种子从小种在小朋友的心中,塔里木大学暑期三下乡社会实践活动一起前往社区开展非遗进社区活动

- 09-06

- 塔里木大学机电院三下乡:开展趣味课堂,传承拓印技艺

- 拓印作为我国最传统的非物质文化遗产,也是我们身边的非遗,传承非遗,不仅是我们成年人的事,应该从小抓起。

- 09-06

- 塔里木大学机电院三下乡:发扬民间非遗,体验柳编工艺

- 柳编作为国家非物质文化遗产,相比于其他非遗来说,一直鲜少有人关注它,本次塔里木大学学子暑期三下乡社会实践团队前往喀什高台区探究

- 09-06

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴凤庆县乡村振兴局开展座谈会议

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴凤庆县乡村振兴局开展座谈会议

- 09-06

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴凤庆核桃产业园区调研

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴凤庆核桃产业园区调研

- 09-06

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴凤山镇二道河旅游乡村调研

- 云南财经大学商学院学子赴临沧市凤庆县开展社会实践

- 09-06

- 商学院暑期“三下乡”调研团赴大寺乡马庄村调研

- 云南财经大学商学院学子赴临沧市凤庆县开展暑期实践活动。

- 09-06

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台