感怀工匠精神,追逐蓝天梦想

南京航空航天大学经济与管理学院“工匠经鹰”团队

自建国以来,航空工业一直处于党和国家事业全局的重要地位,肩负着突破欧美国家围追堵截,实现自立自强的重要任务。而航空发动机作为飞机的心脏,为飞机庞大的身躯提供新鲜的血液,被誉为现代工业皇冠上的明珠。而这也是南京航空航天大学独有的三航印记,深深感染着每一位南航人。七月一日到十四日,前往成都、江油两市,开展以“感怀工匠精神,追逐蓝天梦想”为主题的暑期社会实践活动。团队实地参观中国航发四川燃气涡轮研究院624所,采访发动机制造业从业人员,并剖析其取得的科技成就,探究其背后的工匠精神。

01

聆听讲座

感受时代发展脉搏

“守望信仰,展望未来”的党课

实践伊始,团队一行人来到涡轮院大礼堂,与涡轮院的青年员工一起参与党的二十大代表、南京航空航天大学马克思主义学院党委书记徐川教授主讲的题为“守望信仰,展望未来”的党课。课上,徐川老师围绕“传承、主题、主线、深情、号召”的清晰脉络,生动讲述了党和国家的发展成就。详实深入的授课让每一位航天人都为之动容,启发着航空航天制造的发展之路。

02

砺行探究

研习三线建设精神

了解了中国航天事业产业的未来布局和发展方向,明晰了我国航天发动机制造产业已由创新链跨入产业链阶段,感受到祖国在航天领域的飞速发展。

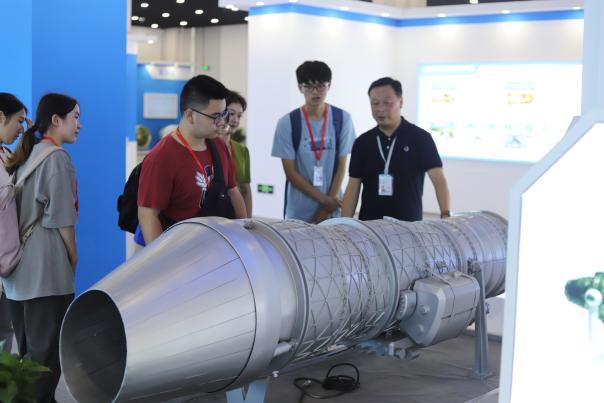

624所始建于1965年4月,主要承担航空涡喷涡扇发动机型号的研制。在几十年孜孜不倦的探索中形成了一套高效率的研发体系,培养出一大批优秀的研发人员。调研科技展览馆,让团队成员亲身见识到624所近年来在发动机零部件以及高空台上取得的科技突破,团队成员聆听全国劳动模范袁健松的讲述,切实感受到我国航天技术事业稳步由弱变强的故事。

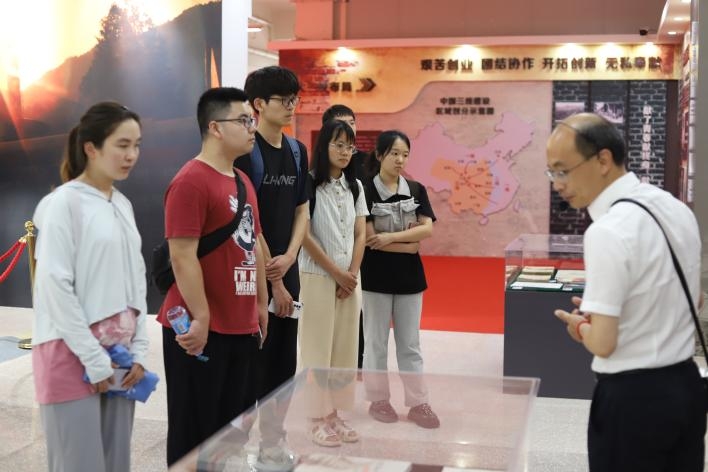

“献了青春献终生,献了终身献子孙”

随后团队成员来到三线建设博物馆,感受历史故事的沉淀。进门标语等等激昂话语令随行团队成员振奋感动。在航空发动机行业,艰难的任务很多、条件比起外面企业差距很大,甚至是十倍的薪资。每天员工纯蓝色的工作服进入抛光间,下班是花白色衣服出来,身上汗渍都变成了盐粒,可谓是研究所里的“带盐人”。特别是炎炎夏日,“汗水不断从鼻尖、脸颊、额头渗出,每天衣服干了又湿,湿了又干,一天下来,衣服上都是一圈圈的盐渍,我们都已经习惯了。”有的时候,重要任务需要攻坚,忙起来连水都忘了喝。就这样数十年如一日辛勤的耕耘,默默坚守。

03

深入访谈

领会大国工匠匠心

发展航天事业是国家大事,而发动机制造更是其中非常精密关键的一环。

带着对发动机制造的诸多疑问,团队对大国工匠袁健松进行采访,认真聆听发动机制造领域中发生的故事,学习自我时间管理以及团队管理的经验。此外,团队也有幸采访到在工作一线从业多年的航天领域管理、科研领域的资深从业人员——时、刘两位主任。这让团队对工匠精神在航天领域中的作用,以及如何培育工匠精神有了更深的见解和体会。了解到科技研究终究要以人为本,既要有为国争光的精神,又要时刻保持对工作的热情;对科学研究的管理既要有科学性,又要有艺术性。

工匠精神不是口号,它存在于每一个人身上与心中。

工匠精神的价值在于精益求精,对匠心精品的坚持与追求。在社会实践活动中,不论是大国工匠专业专注、一丝不苟的精神,还是旁人无法企及的毅力和勇气,一点一滴都深深影响着我们。在充满挑战的新阶段,对于大国工匠来说充满着新的机遇。怀揣匠心、不断学习、追求卓越,坚守工匠精神拥抱新的时代,才是让中国航天更加强大的保障。才能多造好飞机,造出世界一流的飞机,让祖国的空军更加强大,助力祖国繁荣昌盛,实现中华民族伟大复兴。每一位航天人都深知这一点。两个星期的社会实践中,团队成员时常为大国工匠的事迹热泪盈眶,对工匠精神有了更深刻的认识:工作中能吃苦,能奉献,奋力进取,同时不断尝试改进策略、管理方法,与时俱进,以工匠之心致敬航天报国初心,用不忘初心造就中国航天更美好的未来。

- 浅探隐居船村,共建心灵之都

- 要把握社会,从而立志,就要本着实践精神去寻找答案。这不仅要求我们读书求知,也要求我们亲历亲为,在实践中读无字之书。在即将迈入大

- 09-02

- 山川深处,探寻浙商底蕴

- 在船村的探访中,我们也感受到了当地独特的景观和民俗文化。我们游览了船村周边的井空里大峡谷,欣赏了那独特的原生态景观。此外,我们

- 09-02

- 驻守两山理念,共建美好生活

- 实践期间我主要负责整个竞赛项目的主题LOGO以及相关周边产品的设计。在主题LOGO设计方面,我需要根据实践项目的需求和目标,考虑用户的

- 09-02

- 找寻船村之美,助力创新之路

- 夏日的炎热并没有阻挡我们对于社会实践的热情。在今年的暑期,我们组织了一个实践团队前往浙江省湖州市安吉县的船村,希望通过深入了解

- 09-02

- 助力乡村振兴,土木学子放光芒

- 在活动筹备的初期,我与团队成员认真讨论,提出合理的建设性建议,认真履行自己的职责。通过对自身工作能力及经验等因素的总结,并结合

- 09-02

- 大众创新,探索船村致富之路

- 安吉县船村是一个有着800多年历史的山村,整村从上方看形似小船而得名。四面环山,溪水穿村而过。位于首个乡域国家4A级景区--浪漫山川

- 09-02

- 躬身实践,开拓青春之旅

- 在五四青年节前夕,习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信,强调了“自找苦吃”的精神对于新时代中国青年的重要性。他鼓励年轻

- 09-02

- 团队协作,共创隐川

- 在团队的初期准备阶段,团队成员互相并不熟悉,因此需要我们不断交流讨论与磨合,但我们自己也积极地参与其中,不断改进流程,以达到更

- 09-02

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台