多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

传承“三线精神”,做新时代建设者

发布时间:2023-08-26 关注: 一键复制网址

为传承“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神和赓续红色基因,担当时代使命,持续推进民族复兴伟大事业。2023年7月16日上午,四川卫生康复职业学院“三线建设”传承队以“追忆三线峥嵘岁月,继承弘扬三线精神”为主题,通过访谈三线建设者苟文成老师,倾听自贡652工程的历史,重温革命时期的峥嵘岁月,传承伟大“三线精神”,做新时代的建设者。

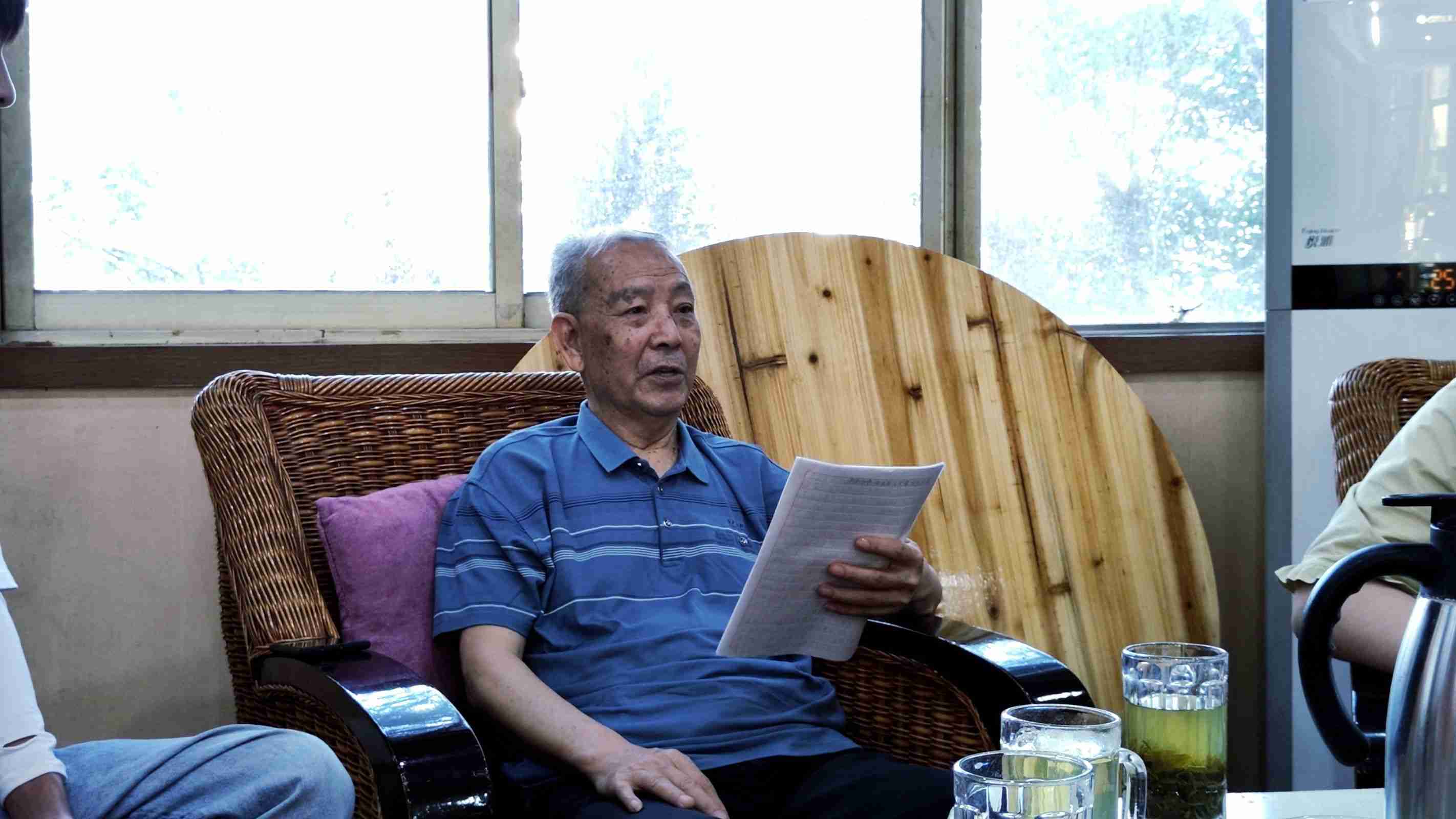

上世纪60年代,结合当时国际国内环境,毛泽东做出一个重大战略决策,就是进行三线建设。在中央书记处与同志们讨论三线建设时,毛泽东再三强调:“现在工厂都集中在大城市和沿海地区。工厂可以一分为二,要抢时间迁至内地去,各省都要搬家,都要建立自己的战略后方,不仅工业交通部门要搬家,而且院校和科研单位也要搬家。”因此,党和国决定将影响国防建设的工业搬迁至西南西北的纵深地带,命名为“大三线建设”。“党让我们去哪里,我们就背上行囊去哪里。”正是在这种大无畏的精神驱动下,华东化工学院师生以身许党许国、报党报国,响应党和国家的号召,院校内迁筹备工作“悄然展开”。苟文成老师就是其中的一员,他用一口亲切地四川话为我们讲述了原652工程搬迁原因、选址、建设等过程和“接收物资,坚守库房”、“老黄牛”、“牛郎织女”、“一位同学上大学的回忆”四个故事。苟文成老师告诉我们他对于“三线建设”的理解是:“一群一般的人干着一般的事。”这让我深刻感受到三线建设奋斗者以爱国主义为鲜明旗帜,以振兴民族为奋斗目标,以创业奉献为价值追求,书写了无数拼搏奋斗、艰苦创业、无私奉献的典型事例。

(图为苟文成老师给队员们讲述“三线建设”时期的故事。四川卫生康复职业学院 闵程瑶 供图)

接收物资,坚守库房

苟文成老师回忆自己曾经值守设备库房时的艰苦条件:“当时652工程设备组在组长诸葛濂同志的带领下,住进窗户用报纸贴上的临时库房,食堂小卖部就是卧室,没有床,把席子铺在地上就睡,半夜听到风吹草动就要起来检查是否有突发情况。为了守好仓库,夏季库房门窗紧闭,尽管室内温度达到40℃,但无人动用库房的电风扇,因为那是国家的珍贵财产”。除了各项艰巨的工作任务,还有小偷、蚊子、老鼠、毒蛇更是生活日常。这项工作苟老师做了很多年,没向单位要一分值班费,没占国家一分利。

老黄牛

“我看到他头上打了两个孔,用不锈钢卡子卡住,后面连着一根绳子通过床头的滑轮下面挂着两个铁砝码,人躺在床上一点也不能动。”苟文成老师说:“他是搬运水泥时造成颈椎移位了。”后来同事们都称他为老黄牛。”背水泥、挖沟渠、抬水管是“652”工程“老黄牛们”的工作内容。

牛郎织女

一个老同志离开亲人、恋人从家乡上海来到千里之外的黄坡岭支援,通讯几乎靠书信,探亲假一年一次,很多问题无法及时沟通解决,无怨无悔奉献了自己的青春,后来回上海后成了孤身一人,前两年已经离去。这是为三线建设舍小家为大家的共产党员们的缩影。

一位同学上大学的回忆

1973年,工农兵学院招收首届大学生,当时的一位大学生回忆到:“从家需要走40公里路才能到达学校参加考试,因为家庭经济原因,只能步行前往,走饿了就去附近的饭店点一碗三鲜汤,拿出离家时母亲给我做的馍馍吃。”后来他考上了大学,在大学得到了助学金的帮助顺利完成了学业,即使吃不饱条件再艰苦也不放弃求学,才华不会被岁月摧残。

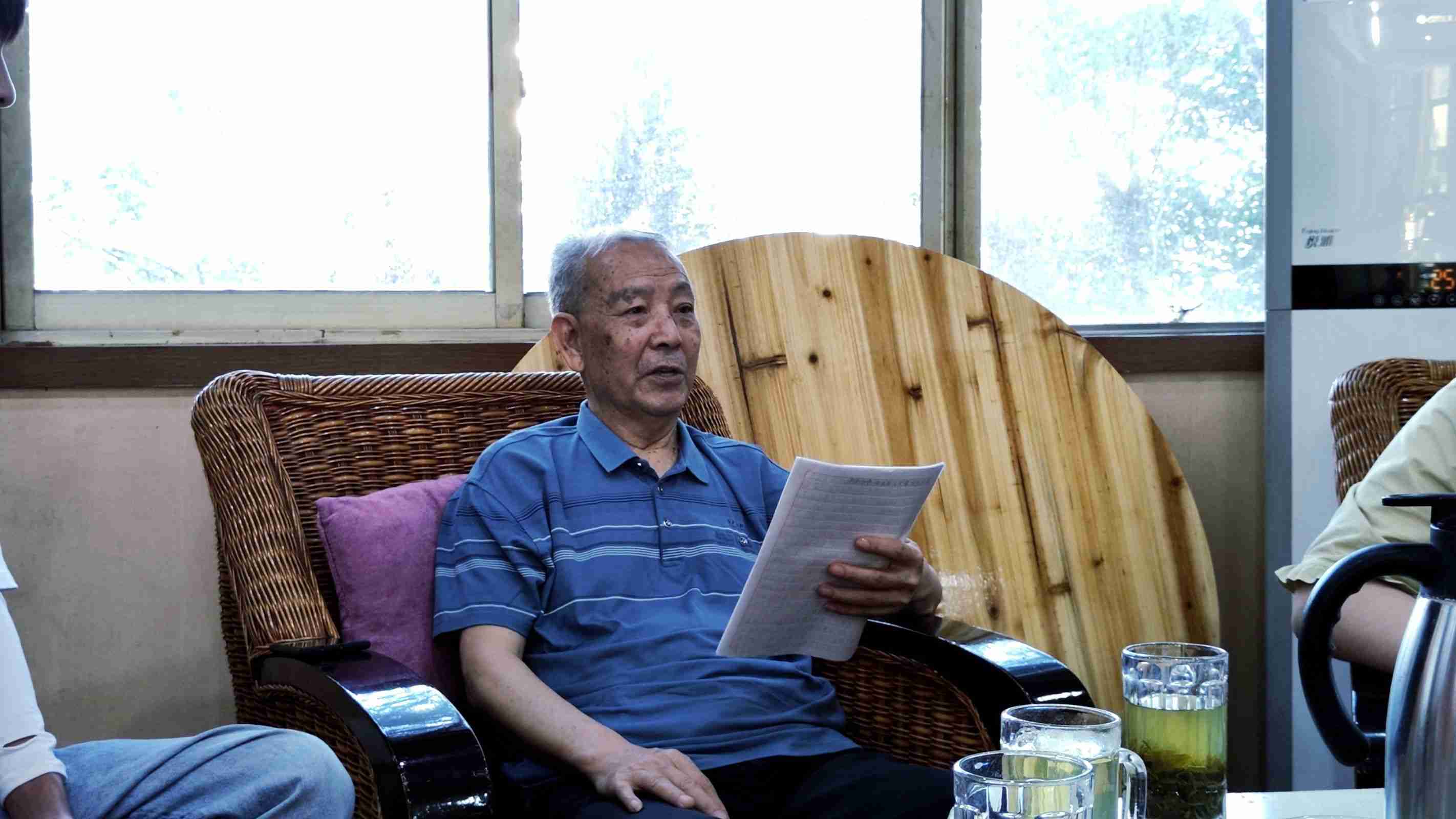

(图为苟文成老师为大家耐心地解答问题。四川卫生康复职业学院 闵程瑶 供图)

三线建设,自1964年开始至1980年结束,如今已历时近60余年,随着时间的流逝,许多当年投入到三线工作的建设者们已相继离去。但是,“备战备荒为人民,好人好马上三线”的三线历史,被后人永远铭记和学习。“艰苦创业、无私奉献、团结协作、用于创新”的三线精神,被后人广泛弘扬和怀念。当今社会的发展和人民的幸福都离不开三线建设的伟大贡献和辉煌业绩,三线建设的物质成果和精神成果,是中华民族永久的珍贵财富。

作为青年大学生,我们应当发扬三线精神。我们深知一代人有一代人的长征,一代人有一代人的使命。每一个人都是时代的建设者,我们这一代青年人同样要担负起时代和人民赋予的历史重任,乘着新时代的春风,到人民群众中去,到广阔新天地中去,谱写属于新时代的华美乐章。(通讯员:虞文雯)

(图为苟文成老师队员们的合影。四川卫生康复职业学院 宋雨凡 供图)

上世纪60年代,结合当时国际国内环境,毛泽东做出一个重大战略决策,就是进行三线建设。在中央书记处与同志们讨论三线建设时,毛泽东再三强调:“现在工厂都集中在大城市和沿海地区。工厂可以一分为二,要抢时间迁至内地去,各省都要搬家,都要建立自己的战略后方,不仅工业交通部门要搬家,而且院校和科研单位也要搬家。”因此,党和国决定将影响国防建设的工业搬迁至西南西北的纵深地带,命名为“大三线建设”。“党让我们去哪里,我们就背上行囊去哪里。”正是在这种大无畏的精神驱动下,华东化工学院师生以身许党许国、报党报国,响应党和国家的号召,院校内迁筹备工作“悄然展开”。苟文成老师就是其中的一员,他用一口亲切地四川话为我们讲述了原652工程搬迁原因、选址、建设等过程和“接收物资,坚守库房”、“老黄牛”、“牛郎织女”、“一位同学上大学的回忆”四个故事。苟文成老师告诉我们他对于“三线建设”的理解是:“一群一般的人干着一般的事。”这让我深刻感受到三线建设奋斗者以爱国主义为鲜明旗帜,以振兴民族为奋斗目标,以创业奉献为价值追求,书写了无数拼搏奋斗、艰苦创业、无私奉献的典型事例。

(图为苟文成老师给队员们讲述“三线建设”时期的故事。四川卫生康复职业学院 闵程瑶 供图)

接收物资,坚守库房

苟文成老师回忆自己曾经值守设备库房时的艰苦条件:“当时652工程设备组在组长诸葛濂同志的带领下,住进窗户用报纸贴上的临时库房,食堂小卖部就是卧室,没有床,把席子铺在地上就睡,半夜听到风吹草动就要起来检查是否有突发情况。为了守好仓库,夏季库房门窗紧闭,尽管室内温度达到40℃,但无人动用库房的电风扇,因为那是国家的珍贵财产”。除了各项艰巨的工作任务,还有小偷、蚊子、老鼠、毒蛇更是生活日常。这项工作苟老师做了很多年,没向单位要一分值班费,没占国家一分利。

老黄牛

“我看到他头上打了两个孔,用不锈钢卡子卡住,后面连着一根绳子通过床头的滑轮下面挂着两个铁砝码,人躺在床上一点也不能动。”苟文成老师说:“他是搬运水泥时造成颈椎移位了。”后来同事们都称他为老黄牛。”背水泥、挖沟渠、抬水管是“652”工程“老黄牛们”的工作内容。

牛郎织女

一个老同志离开亲人、恋人从家乡上海来到千里之外的黄坡岭支援,通讯几乎靠书信,探亲假一年一次,很多问题无法及时沟通解决,无怨无悔奉献了自己的青春,后来回上海后成了孤身一人,前两年已经离去。这是为三线建设舍小家为大家的共产党员们的缩影。

一位同学上大学的回忆

1973年,工农兵学院招收首届大学生,当时的一位大学生回忆到:“从家需要走40公里路才能到达学校参加考试,因为家庭经济原因,只能步行前往,走饿了就去附近的饭店点一碗三鲜汤,拿出离家时母亲给我做的馍馍吃。”后来他考上了大学,在大学得到了助学金的帮助顺利完成了学业,即使吃不饱条件再艰苦也不放弃求学,才华不会被岁月摧残。

(图为苟文成老师为大家耐心地解答问题。四川卫生康复职业学院 闵程瑶 供图)

三线建设,自1964年开始至1980年结束,如今已历时近60余年,随着时间的流逝,许多当年投入到三线工作的建设者们已相继离去。但是,“备战备荒为人民,好人好马上三线”的三线历史,被后人永远铭记和学习。“艰苦创业、无私奉献、团结协作、用于创新”的三线精神,被后人广泛弘扬和怀念。当今社会的发展和人民的幸福都离不开三线建设的伟大贡献和辉煌业绩,三线建设的物质成果和精神成果,是中华民族永久的珍贵财富。

作为青年大学生,我们应当发扬三线精神。我们深知一代人有一代人的长征,一代人有一代人的使命。每一个人都是时代的建设者,我们这一代青年人同样要担负起时代和人民赋予的历史重任,乘着新时代的春风,到人民群众中去,到广阔新天地中去,谱写属于新时代的华美乐章。(通讯员:虞文雯)

(图为苟文成老师队员们的合影。四川卫生康复职业学院 宋雨凡 供图)

作者:“三线建设”传承队——虞文雯 来源:多彩大学生网

- 湖北医药学院“逐星青红”志愿服务队:“领悟井冈山精神,落

- “逐星青红”社会实践队在高校向大学生宣传井冈山精神与就业的联系

- 08-26

- 合肥工业大学软件学院赴浙江省磐安县开展共富示范区实践调研

- 为探寻共富模式,助力乡村振兴,7月18日至25日,合肥工业大学软件学院“共圆‘梦想浙江’——聚焦共创共享,挖掘共同富裕潜力”社会实

- 08-26

- 师生共赴明光市调研艾草产业链

- 08-26

- 巢院学子三下乡:关爱空巢老人,传递暖心力量

- 巢湖学院实践团队赴清溪镇进行空巢老人生活状况调研实践。文章介绍了他们探访了青山养老院,与90多岁的张奶奶交流,了解到她的选择和积

- 08-26

- 赴全椒,感文化巨擘永恒魅力

- 吴敬梓,字舜弦,号浮生子,是中国清代著名的文学家、教育家和思想家。他的代表作品《儒林外史》是中国古代小说史上的经典之作,被誉为

- 08-26

- 灵芝之灵,在农业,更在产业

- 08-26

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台