多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

以渔灯为引,踏寻黄渤海非遗文化之旅

发布时间:2024-08-26 关注: 一键复制网址

渔灯节,这一国家级非物质文化遗产的瑰宝,承载着沿海渔民世代相传的深厚情感与独特文化。它起源于初旺、芦洋等渔村,至今已逾五百年,见证了无数渔民的海上生活与祈愿。为了更好地传承与弘扬这份中华民族的宝贵财富,近距离地触摸与感受传统文化的脉动,烟台大学的“渔灯引航”非遗传承社会实践队踏上了探索之旅,深入芦洋村,与社区工作者李婵携手,开启了对渔灯节的深入了解与体验。

在李婵的带领下,实践队成员们有幸拜访了渔灯节的资深传承人,聆听他们讲述渔灯节的历史与变迁。老先生们满怀感慨地回忆起渔灯的起源,那些用萝卜、南瓜挖洞制作的简易渔灯,以及用棉花和火柴作为灯芯,倒入花生油点亮的温馨场景。每年正月十四的夜晚,这些渔灯被放置在家门口、街道两旁,甚至是在渔民们满载而归的海边,它们不仅照亮了夜空,更寄托了渔民们对平安与丰收的祈愿。

随着时间的推移,渔灯节已经发展到了第32届。老先生们分享道,过去渔灯节只是沿海部分村庄自发组织的活动,时断时续。但在政府的大力支持下,渔灯节如今已成为一个正式的节日,每年的庆祝活动都异常热闹。村里的老少都积极参与,唱戏、跳舞、敲锣打鼓,整个村庄洋溢着欢乐与祥和的气氛。

实践队的成员们在渔灯文化广场上,沿着渔灯文化长廊,一边参观一边学习,他们中的几位还主动担任起讲解员的角色,向同伴们热情地介绍渔灯节的历史与文化。在欢声笑语s中,大家共同感悟着渔灯节的独特魅力。

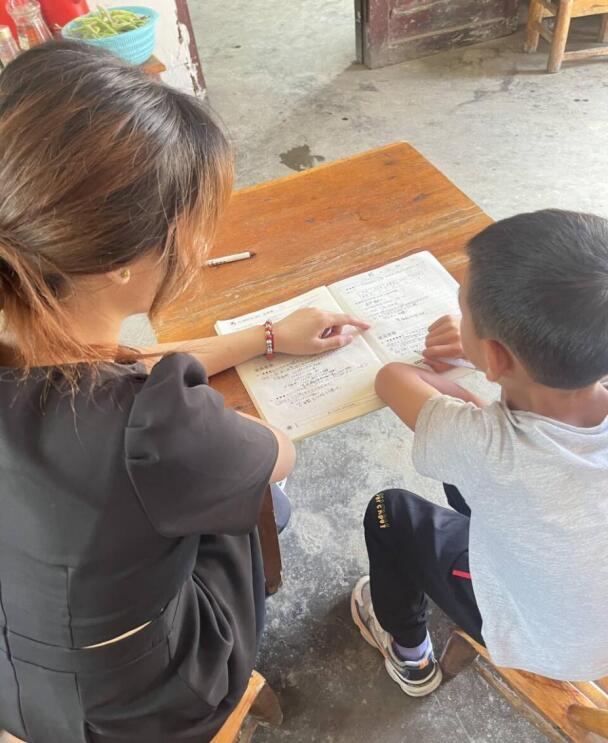

然而,在与老一辈村民和社区工作者的深入交流中,实践队也发现了渔灯节面临的挑战。尽管得到了政府的重视与发展,但村中的青壮年因外出务工而无法学习制作渔灯的手艺,年轻人对渔灯节的兴趣也相对较低。学生李欣岩在调研后感慨地说:“通过这次的实地考察,我们不仅学习了渔灯节的历史,还深刻了解到了非物质文化遗产在当代社会的发展现状和所面临的挑战。未来,我们团队将在老师的指导下,运用所学知识,为传承和弘扬中国传统文化贡献自己的一份力量。”

“文化是民族生存和发展的灵魂”,我们以志愿服务的精神,守护着这份非物质文化遗产。我们希望,更多的人能够加入到保护非物质文化遗产的行列中来,用年轻人的视角和热情,让渔灯文化得以传承并焕发新的活力。

在李婵的带领下,实践队成员们有幸拜访了渔灯节的资深传承人,聆听他们讲述渔灯节的历史与变迁。老先生们满怀感慨地回忆起渔灯的起源,那些用萝卜、南瓜挖洞制作的简易渔灯,以及用棉花和火柴作为灯芯,倒入花生油点亮的温馨场景。每年正月十四的夜晚,这些渔灯被放置在家门口、街道两旁,甚至是在渔民们满载而归的海边,它们不仅照亮了夜空,更寄托了渔民们对平安与丰收的祈愿。

随着时间的推移,渔灯节已经发展到了第32届。老先生们分享道,过去渔灯节只是沿海部分村庄自发组织的活动,时断时续。但在政府的大力支持下,渔灯节如今已成为一个正式的节日,每年的庆祝活动都异常热闹。村里的老少都积极参与,唱戏、跳舞、敲锣打鼓,整个村庄洋溢着欢乐与祥和的气氛。

实践队的成员们在渔灯文化广场上,沿着渔灯文化长廊,一边参观一边学习,他们中的几位还主动担任起讲解员的角色,向同伴们热情地介绍渔灯节的历史与文化。在欢声笑语s中,大家共同感悟着渔灯节的独特魅力。

然而,在与老一辈村民和社区工作者的深入交流中,实践队也发现了渔灯节面临的挑战。尽管得到了政府的重视与发展,但村中的青壮年因外出务工而无法学习制作渔灯的手艺,年轻人对渔灯节的兴趣也相对较低。学生李欣岩在调研后感慨地说:“通过这次的实地考察,我们不仅学习了渔灯节的历史,还深刻了解到了非物质文化遗产在当代社会的发展现状和所面临的挑战。未来,我们团队将在老师的指导下,运用所学知识,为传承和弘扬中国传统文化贡献自己的一份力量。”

“文化是民族生存和发展的灵魂”,我们以志愿服务的精神,守护着这份非物质文化遗产。我们希望,更多的人能够加入到保护非物质文化遗产的行列中来,用年轻人的视角和热情,让渔灯文化得以传承并焕发新的活力。

作者:南甜甜 来源:“渔灯引航”非遗传承实践队

扫一扫 分享悦读

- “推普”赋能都斛渔业,佛山大学渔跃乡村推普实践团助力员工技能与素养双提升

- 为深入贯彻党的《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》,落实助力 “2025 年普通话在全国普及率达到85%”的目标,加大农村地区国家

- 08-26

- 畅通救援路,科技无界限

- 近年来,洪水灾害频发。本文介绍了一款正在开发的洪水救援小程序,其利用现代技术手段,助力救援人员高效、精准地应对洪灾。

- 08-26

- 长江大保护

- 08-26

- 南航学子三下乡:艺行滇南探红迹,心绘白族传非遗

- 08-26

- 二倍根号三志愿服务队暑期辅导特色活动

- 湖北文理学院的二倍的根号三志愿服务队以实际行动诠释了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,在2024年7月20日至2024年8月3日深入湖

- 08-26

- 长安大学赴吉林长春“工业未来深探索,智慧交通创新行”暑期社会实践正式启动

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,怀揣着对工业创新的热情与对红色精神的传承,我们踏上了前往长春的

- 08-26

- 医路童行社会实践队:唱响保护长江的青春誓言

- 08-26

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台