多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

指尖上的传承,唤醒沉睡的蓝白之美

发布时间:2024-08-14 关注: 一键复制网址

为深入学习非物质文化遗产蓝印花布的精美技艺与文化内核,促进非物质文化遗产蓝印花布的传承与发展,带动相关旅游业,工业的发展,扬州大学广陵学院三下乡社会实践团队“蓝梦织翼团”于七月三日抵达南通蓝印花布博物馆开启一场以“探寻南通非遗,传承文化瑰宝”为主题的,关于充满韵味的蓝白非遗文化的学习之旅。

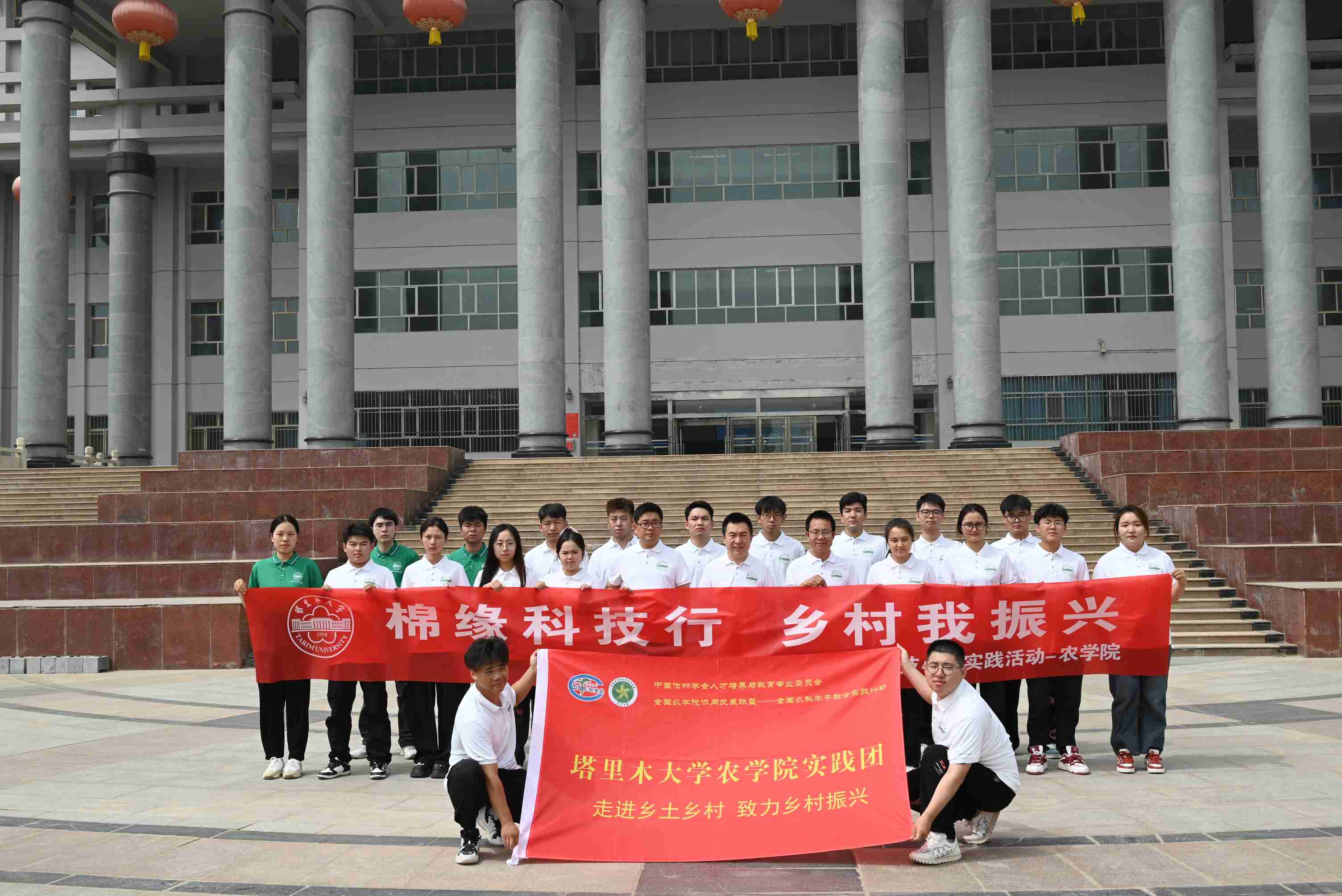

(图为抵达蓝印花布博物馆后,团队合影留念)

晾晒中的蓝印花布,阳光倾洒,蓝印花布随风摇曳,古典的蓝白,神秘的纹路图案。此刻,蓝印花布晾晒在这片烂漫的土地上,绿草,紫色的小花,晃眼的阳光,古法的晾晒,颇有几分陶渊明“采菊东篱下,悠然现南山”的简单与纯粹。

(图为蓝印花布晾晒场景)

初入博物馆,团队成员对于蓝印花布的发展历程进行了更深层次的学习,蓝印花布起源于秦汉,盛于明清,从江南起源后流传至全国,距今已有千年历史。其染料为纯天然的植物蓝草制取而成,这种蓝靛被称为“如皋青”,是明清时期的皇家贡品,是皇宫中染色,化妆,药用的顶级蓝靛。蓝印花布的图案更是具有深层内涵,其取材于百姓喜爱的民间故事戏剧人物,当然更多的是植物花鸟组合的吉祥纹样,用比喻,谐音等手法表达民间百姓对于美好生活的向往与憧憬。

“蓝梦织翼团”团队成员积极主动联系博物馆负责人,最终有幸找到博物馆副馆长,其给了团队成员,大量理论指导,讲述了蓝印花布在历史长河中漂浮至今的艰难历程。团队成员深知“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理,特意找到了蓝印花布的手工艺人,学习了蓝印花布的制作过程。

(图为团队成员制作蓝印花布过程)

一把小刻刀,细细雕刻,印出了扬州大学广陵学院的校徽,一把刮铲,浮于纸上,留下了一副鸳鸯戏水,一缸蓝靛水,反复浸染,最终成就了一副唯美的蓝色艺术品。这种制作过程无疑是一种细水流长的美的完善,但是从某种意义上来说,在这个快餐时代又是“耗费时间的”“枯燥无味的”。在此种社会背景下,人们对于这种慢工细活的生活又是追求的,享受的,在忙碌的生活中,这种慢享受,何尝不是一种特别的诱惑,当代00后其实对于这方面的追求很大,从非遗漆扇,泉州簪花,非遗打铁花近些年在网上的火爆程度不难看出,当代人对于非遗文化非但是不排斥的,更有着一种追求,而蓝印花布的内涵,“蓝梦织翼团”团队已经感受到了其魅力之大,但是其缺少一个契机,一个让当代青年人认识的机会。“我相信,快餐时代小火慢炖的粥是弥足珍贵的,只要我们团队努力让蓝印花布爆火,最后总有热爱者会留下来,成为文化传承的接力者。”团队成员徐晓艳肯定道。

续写千年古韵,绽放时代新彩,不仅仅是对于蓝印花布,更是所有的非遗文化,所有的中国技艺。这不仅是团队“蓝梦织翼团”努力的目标与方向,更是当代有志青年共同的愿景。让我们共同期待他们的成长与探索,让文化技艺深入每一个中国人的中国魂中。

(扬州大学广陵学院蓝梦织翼团 徐晓艳)

(图为抵达蓝印花布博物馆后,团队合影留念)

晾晒中的蓝印花布,阳光倾洒,蓝印花布随风摇曳,古典的蓝白,神秘的纹路图案。此刻,蓝印花布晾晒在这片烂漫的土地上,绿草,紫色的小花,晃眼的阳光,古法的晾晒,颇有几分陶渊明“采菊东篱下,悠然现南山”的简单与纯粹。

(图为蓝印花布晾晒场景)

初入博物馆,团队成员对于蓝印花布的发展历程进行了更深层次的学习,蓝印花布起源于秦汉,盛于明清,从江南起源后流传至全国,距今已有千年历史。其染料为纯天然的植物蓝草制取而成,这种蓝靛被称为“如皋青”,是明清时期的皇家贡品,是皇宫中染色,化妆,药用的顶级蓝靛。蓝印花布的图案更是具有深层内涵,其取材于百姓喜爱的民间故事戏剧人物,当然更多的是植物花鸟组合的吉祥纹样,用比喻,谐音等手法表达民间百姓对于美好生活的向往与憧憬。

“蓝梦织翼团”团队成员积极主动联系博物馆负责人,最终有幸找到博物馆副馆长,其给了团队成员,大量理论指导,讲述了蓝印花布在历史长河中漂浮至今的艰难历程。团队成员深知“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理,特意找到了蓝印花布的手工艺人,学习了蓝印花布的制作过程。

(图为团队成员制作蓝印花布过程)

一把小刻刀,细细雕刻,印出了扬州大学广陵学院的校徽,一把刮铲,浮于纸上,留下了一副鸳鸯戏水,一缸蓝靛水,反复浸染,最终成就了一副唯美的蓝色艺术品。这种制作过程无疑是一种细水流长的美的完善,但是从某种意义上来说,在这个快餐时代又是“耗费时间的”“枯燥无味的”。在此种社会背景下,人们对于这种慢工细活的生活又是追求的,享受的,在忙碌的生活中,这种慢享受,何尝不是一种特别的诱惑,当代00后其实对于这方面的追求很大,从非遗漆扇,泉州簪花,非遗打铁花近些年在网上的火爆程度不难看出,当代人对于非遗文化非但是不排斥的,更有着一种追求,而蓝印花布的内涵,“蓝梦织翼团”团队已经感受到了其魅力之大,但是其缺少一个契机,一个让当代青年人认识的机会。“我相信,快餐时代小火慢炖的粥是弥足珍贵的,只要我们团队努力让蓝印花布爆火,最后总有热爱者会留下来,成为文化传承的接力者。”团队成员徐晓艳肯定道。

续写千年古韵,绽放时代新彩,不仅仅是对于蓝印花布,更是所有的非遗文化,所有的中国技艺。这不仅是团队“蓝梦织翼团”努力的目标与方向,更是当代有志青年共同的愿景。让我们共同期待他们的成长与探索,让文化技艺深入每一个中国人的中国魂中。

(扬州大学广陵学院蓝梦织翼团 徐晓艳)

作者:徐晓艳 来源:拍摄

扫一扫 分享悦读

- 青春三下乡,红砖筑阜粮

- 08-14

- 踏寻红色足迹,感悟时代使命

- 为了上好与现实相结合的“大思政课”,在社会实践中认识国情、了解社会,增强社会责任感、创新精神和实践能力,争做有理想、敢担当、能

- 08-14

- 【暑期“三下乡”社会实践】蚌埠学院计算机与信息工程学子赴淮南市博物馆开展红色宣传活动

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,传承革命先辈们的奉献精神,重温革命历史,激发爱国主义热情,赓续

- 08-14

- 电信院希冀之光支教服务队赴四川省凉山州喜德县冕山镇希望路暑期社会实践队

- 访乡调研绘新村,情系乡村振兴梦

——西南石油大学希冀之光志愿服务队赴小金县沃日镇开展乡土调研活动 - 08-14

- 电信院希冀之光支教服务队赴四川省凉山州喜德县冕山镇希望路暑期社会实践队

- 时至立秋扬风帆 共聚小金筑梦行

——记第十二届希冀之光志愿服务队开营仪式

- 08-14

- 棉缘科技行,乡村我振兴-科技服务小队拉开暑期“三下乡”社会实践活动的序幕

- 为增强新时代大学生社会实践活动实效,真正做到“解民生,治学问,练本领”在社会实践中提高综合素质和实践能力让科技的力量滋润着南疆

- 08-14

- “韵染芳华,凤舞鹞鸣”——领航南通振兴非遗路

- 08-14

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台