探寻非遗以探索未来——闽江学院海峡学院“家乡观察”专项实践队走进三坊七巷

2024年7月19日,为品味闽中古韵,闽江学院海峡学院“家乡观察”专项实践队赴福州市鼓楼区三坊七巷开展“探寻非遗以探索未来”2024年暑假三下乡社会实践活动。实践队迈着坚定的步伐行走于南后街之上,在日新月异的时代中梳理尘封静止的福文化历史文脉。

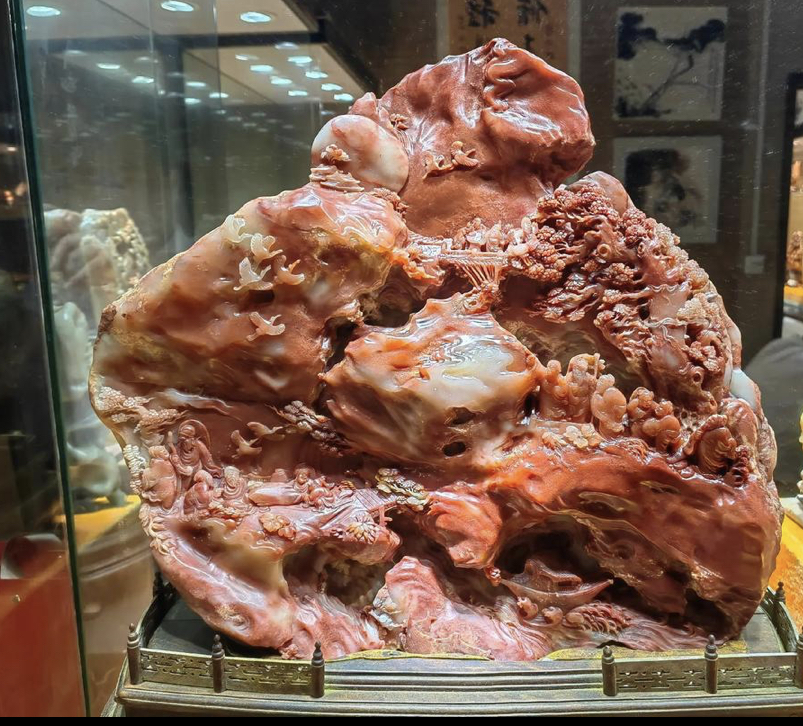

为调研福州非遗文化之持续性,实践队踏入福建省海峡民间艺术馆探查相关非遗作品的保存情况。通过观察,实践队发现福州保留了很多晚清至民国时期的寿山石,如康乾盛世中备受清朝皇族喜爱的芙蓉石、1939年出产的尼姑楼石。可见福州先辈对产于福州北郊寿山的矿石资源的充分利用与福州对保存非遗寿山石的重视;在数量上,实践队共盘点出了涉及19位中国工艺美术大师的百余件作品,如张仁华以紫檀木雕刻的九龙如意,刘德森用鸡母窝石造出的筑梦秋林;在种类上,该馆的一、二、三展厅的作品技法丰富,融合了宫庭、民间、学院的艺术雕刻趣味。因这些瑰丽多姿的物证,2006年,寿山石雕经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,这不仅是对我国雕刻技艺的系统性保护,更是对非遗文化之精华的延续。

图为展馆寿山石。

为调研福州非遗文化之代表性,实践队踏入畲族馆,探索该地区、民族和文化传统的特点。在地区和人口方面,畲族,中国典型的散居民族之一,是福建人口最多的少数民族。为了保护好畲乡文化,福州把畲族祠堂设立在了三坊七巷这一人流量多的场所,使更多的人关注并了解“山哈”民族的风情;在民族特色方面,除姓氏、服饰外,墙上的图片还展示了畲族源流历史,介绍了畲药种类、制作工艺。实践队发现其有内涵丰富且融汇中畲的特点,这也应证了中华文化的兼容并包的传统。如果说图腾刺绣能以无声的方式诉说畲民故事,那么福州便是照亮其图腾的一束光,让更多人更有机会去注意到它。

为调研福州非遗文化之可传承性,实践队踏入福建民俗博物馆,通过查阅馆内读物的方式,实践队对民俗文化有了新的认知。该展厅收录了福建传统习俗的内容。此外,福州早年的习俗也有发生变化,正如馆内“十里不同风,百里不同俗”的风俗描述,同一个习俗,同一区域的内容,规模形态都可能存在差异;馆内还记录了“福”字等文字的演变过程,“福”字由繁杂到简洁的演变过程背后,蕴藏着从落后到先进的文明,而这也反映了不同时期的人对福文化的不同理解。

为调研福州非物质文化遗产之独特性,实践队还走访了相关门店。一方面,实践团队得知,6月16日,闽江学院中国漆文化与产业研究中心在政府应允之下于福州三坊七巷南后街挂牌。可见,福州市政府有把发展教育与保护文化遗产相结合的政策意向,这是一种独特的可持续发展模式,是非物质文化遗产创造性的转化;另一方面,通过观察到的南后街的街头巷尾挂满了油纸伞的现象,实践队认为福州始自晚唐的油纸伞技艺保存较为完好,福州制伞工匠们过硬而独特的制作技艺和一代代传承的工匠精神是今天它能位列为福州三宝之一的原因。

经过此次社会实践,实践队坚定了对传承福州非遗文化的文化自信。正如党的二十大报告中指出:“新时代构筑中华民族共有精神家园必须注重弘扬中华优秀传统文化”。作为青年学子,实践队必将为福州优秀文化的传承贡献力量,再之关注、参与、乐享与发展福文化。

图为实践队成员在福建民俗博物馆门口的合照。

- 寻觅乡愁记忆,感悟乡村振兴

- 07-23

- 探访匠心工艺,筑梦文化传承

- 07-23

- 满汉回韵,火尽薪传——安徽大学满汉回庐队暑期社会实践圆满完成

- 7月9日至10日,由文学院、法学院、商学院六名同学组成的满汉回庐队开展了为期两天的暑期实践活动。团队以“民族共同体视域下牌坊乡群众

- 07-23

- 生态与科技并进:见证乡村振兴新图景

- 07-23

- 大中小思政一体化,走近留守儿童的内心--暑期社会实践

- 暑期社会实践团队前往夏郑社区采访了当地的留守儿童,了解他们的生活,体会他们的内心世界,并思考如何能够帮助他们。

- 07-23

- 山东大学学生唐仲英爱心社2024商河“梦之翼”夏令营开展“红歌合唱”特色活动

- 7月23日下午,山东大学学生唐仲英爱心社商河“梦之翼”夏令营在商河县弘德中学开展“红歌合唱”特色活动。学员与教员们共同歌唱《如愿

- 07-23

- 宣传红色精神,播撒红色种子

- 宣传红色精神,播撒红色种子

- 07-23

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台