多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

览灰塑魅影,品匠人精神

发布时间:2024-02-18 关注: 一键复制网址

灰塑作为岭南的瑰宝,承载着中华民族的记忆。为更好地传承和推广岭南灰塑,探寻文化传播创新路径,广西师范大学文学院/新闻与传播学院主动对接新时代下的文化需求,积极组建实践团队,于1月10日赴广东省广州市开展社会实践调研活动。

1月10日前,通过初步查阅资料和走访咨询后,团队发现岭南灰塑虽是广州有名的建筑艺术之一,但人们对于灰塑具体的工艺尚未有全面的了解,网上的宣传同样较为浅薄,游客多是注重灰塑的外观,而未真正走近灰塑。对于外地人,大部分群众多是一知半解,甚至不知道灰塑这一建筑工艺,这为灰塑传承道路带来阻碍。团队还了解到陈家祠是岭南地区灰塑总面积最大,数量最多的民间工艺博物馆,其规模为岭南灰塑之首。因此,团队决定将陈家祠作为重点研究对象,深入探寻岭南灰塑的工艺技艺。

1月11日上午,团队首先于陈家祠前集合,从远处可见,集中于屋檐的灰塑,造型奇特,色彩艳丽,别具匠心。走进看,人物、动物形象栩栩如生,炯炯有神,装饰的几何纹样富含中国传统元素,颇具繁复之美。

(图为灰塑雕像狮子)

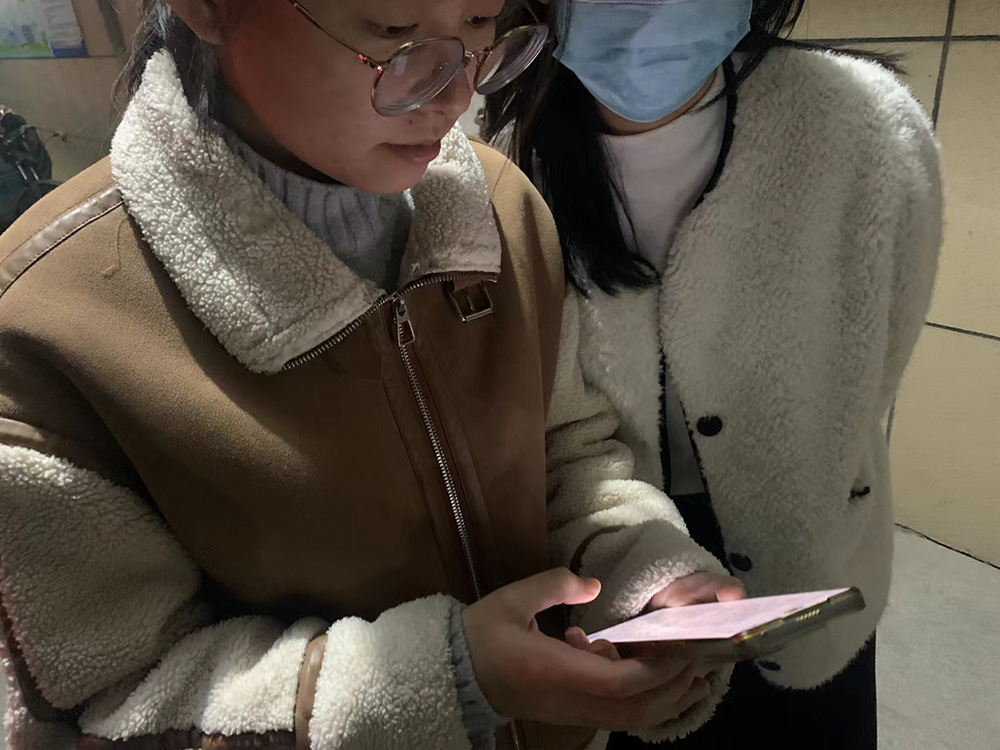

谈论到灰塑如今面临的困难时,师傅指出,参观的群众往往止于灰塑的外观的“美”,而没有深入解码灰塑为什么“美”以及理解灰塑中用材的取巧。他认为灰塑作为非物质文化遗产的内核首先是传达祖先们应对生存问题的智慧,其次才是外观的赏心悦目。师傅还对传承人问题作了阐述,说明由于灰塑工艺难度较大,上色,搭型较为精细,导致传承人较少,且多为男性传承人,是灰塑传承道路上亟待解决的问题。 (图为团队成员一同讨论灰塑作品)

(图为团队成员一同讨论灰塑作品)

访谈之后,团队成员们还一同参观了陈家祠,感叹于灰塑的别具匠心和生动形象,颇有感触。岭南灰塑是一门凝固的艺术,但流动着中华民族的血液,蕴藏中华民族的智慧结晶。无论是灰塑的的造型艺术,还是灰塑的取材用材,它都体现着中国人的博大智慧和深远眼光,更彰显着中国人民的文化自信。

1月10日前,通过初步查阅资料和走访咨询后,团队发现岭南灰塑虽是广州有名的建筑艺术之一,但人们对于灰塑具体的工艺尚未有全面的了解,网上的宣传同样较为浅薄,游客多是注重灰塑的外观,而未真正走近灰塑。对于外地人,大部分群众多是一知半解,甚至不知道灰塑这一建筑工艺,这为灰塑传承道路带来阻碍。团队还了解到陈家祠是岭南地区灰塑总面积最大,数量最多的民间工艺博物馆,其规模为岭南灰塑之首。因此,团队决定将陈家祠作为重点研究对象,深入探寻岭南灰塑的工艺技艺。

1月11日上午,团队首先于陈家祠前集合,从远处可见,集中于屋檐的灰塑,造型奇特,色彩艳丽,别具匠心。走进看,人物、动物形象栩栩如生,炯炯有神,装饰的几何纹样富含中国传统元素,颇具繁复之美。

团队有幸与灰塑国家级传承人邵成村师傅对话,师傅为我们详细地对灰塑的制作材料进行解说,他指出:“灰塑作为国家级非物质文化遗产能够在户外几百年风吹雨淋而又屹立百年的原因是其采用的每一个结构,每一个部件,每一个色彩,每一个造型都是依托它特殊的生存环境,能够做到日晒雨淋而不倒。”师傅还围绕灰塑的用材,解开了团队成员们对灰塑常置于屋檐上和灰塑如何解决热胀冷缩问题的疑惑,补充说明灰塑使屋宅内冬暖夏凉的原理,这些工艺技巧都映射出先辈们百年不朽的建筑智慧。 (图为团队成员对话传承人)

(图为团队成员对话传承人)

跟着邵成村师傅走进陈家祠内,庭院里灰塑造型更加多样,除屋檐上的立体雕灰塑外,还呈现有平面雕、半边雕、高浮雕、透雕各个类型的灰塑。师傅向团队成员重点介绍陈家祠内经典的“蝙蝠”和“狮子”灰塑,他点出,灰塑能够做到出神入化的特点还在于,工匠们常常将恐怖、丑陋的事物化为吉祥纳福的送福形象,运用夸张、抽象、谐音的手法转化图案,传达祝福。如铜钱放在蝙蝠眼前,呈现“福在眼前”的意义,蝙蝠吐出云气,传达“福气连绵”的祝福。陈家祠中经典的“瓦檐狮子”,采用原有的瑞兽形象,加入中西方的元素,使得狮子呈现三种不一样的形态,蕴含先辈们中西合璧的智慧和宽广博大的世界眼光,传达立德树人的教化作用。 (图为团队成员对话传承人)

(图为团队成员对话传承人)

(图为灰塑雕像狮子)

谈论到灰塑如今面临的困难时,师傅指出,参观的群众往往止于灰塑的外观的“美”,而没有深入解码灰塑为什么“美”以及理解灰塑中用材的取巧。他认为灰塑作为非物质文化遗产的内核首先是传达祖先们应对生存问题的智慧,其次才是外观的赏心悦目。师傅还对传承人问题作了阐述,说明由于灰塑工艺难度较大,上色,搭型较为精细,导致传承人较少,且多为男性传承人,是灰塑传承道路上亟待解决的问题。

(图为团队成员一同讨论灰塑作品)

(图为团队成员一同讨论灰塑作品)访谈之后,团队成员们还一同参观了陈家祠,感叹于灰塑的别具匠心和生动形象,颇有感触。岭南灰塑是一门凝固的艺术,但流动着中华民族的血液,蕴藏中华民族的智慧结晶。无论是灰塑的的造型艺术,还是灰塑的取材用材,它都体现着中国人的博大智慧和深远眼光,更彰显着中国人民的文化自信。

作者:岭南灰塑队 来源:多彩大学生网

- 华北电力大学机械工程系“星火燎原”小分队开展遵义会议精

- 为进一步弘扬中国共产党人的精神谱系,弘扬和传承遵义会议精神,机械工程系“星火燎原”小分队自2024年1月中旬假期期间开展了遵义会议

- 02-18

- 山东大学春风化豫支教队|奉献爱心 共铸未来

- 02-18

- 山东大学“植法律为荫,护黄河安澜”黄河生态文明实践宣讲

- 为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于黄河保护治理的重要讲话指示批示精神,深化“保护母亲河”行动,实现广大青少

- 02-18

- 欢歌笑语 喜迎元宵

- 02-18

- 黑龙江八一农垦大学学子三下乡——传承红色基因,追梦崭新未

- 寒假八一农大三下乡“传承红色基因,追梦崭新未来”小队成员来到了辽宁省铁岭市、黑龙江省绥芬河市、河南省安阳市、江西省瑞金市、广西

- 02-18

- 石榴花开籽籽同心,共筑龙城美好未来

- 2024年2月13日,福建师范大学马克思主义学院“石榴花开,籽籽同心”寒假返乡实践队前往广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县龙城村开

- 02-18

- 绿色低碳生活:市民选择意愿与行为调查纪实

- 1月20日,曲阜师范大学生命科学学院“青春献礼,星火传承”社会实践队队员李芳冰在山东省德州市袁桥镇进行了有关绿色低碳生活的问卷调

- 02-18

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台