多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

凝聚青春之力,助推乡村振兴——赴泾县茂林镇开展社会实践活动

发布时间:2023-08-31 关注: 一键复制网址

凝聚青春之力,助推乡村振兴

——赴泾县茂林镇开展社会实践活动

奋斗是青春的底色,青春的使命是强国。习总书记曾言,“重实践,知行合一”,“年轻人要‘自找苦吃’”。在党和国家的统一号召中,在全面推进乡村振兴的时代大背景下,作为新时代的大学生,我积极关注乡村建设,利用暑假时间,我参加合肥工业大学宣城校区经济学院三下乡团队来到了安徽省宣城市泾县茂林镇开展三下乡实践调研,了解当地乡村品牌建设情况和皖南红色文化,希望为全面推进乡村振兴贡献自己的力量。

——赴泾县茂林镇开展社会实践活动

一、聚力品牌建设,感受茂林风采

2023年中央一号文件强调,要加快建设农业强国,支持脱贫地区打造区域公用品牌,全面推进乡村振兴。泾县茂林镇积极响应国家号召,明确各村产业定位,大力开展“一村一品”项目,扩大奎峰菜籽油、铜山香榧、凤村手工粉丝等产业规模,开发“古德茂林”乡村品牌,积极探索三产融合模式,推动构建协同创新产业体系。在本次调研的过程中,我们先后前往泾县茂林镇各村具有代表性的种植基地,了解基地的建设历程和农作物的种植情况。我们到达泾县茂林镇后,首先和溪里凤村村委进行对接,初步了解当地乡村品牌“古德茂林”的发展历程和现状。随后,在驻村第一书记罗少宁先生的带领下,我们前往香菇种植基地进行参观。在这里,我们了解到香菇的种植过程,土培和水培是主要的种植方法。为加快香菇生产进程,下一步镇里将整合项目资源,建设菌棒工厂,引入先进的生产管理模式,为进一步打造香菇种植示范产业园打下坚实的基础。小小“菌菇棒”撑起了致富“大产业”,在夏日阳光的照耀下闪闪发光,承载着村民对未来丰收的期望。

广袤的田野是最好的老师,参观完香菇种植基地后,我们来到溪口村的菊花种植基地,实地调研菊花种植情况,并对村民进行访谈。据了解,今年年初,溪口村以“发展特色产业,助力乡村振兴”为主要目标,因地制宜,对产业结构做出调整。下一步,该村计划进一步扩大种植面积,延伸产业链,充分发展“菊花+”产业, 提升农作物菊花的附加值,将旅游观光与休闲体验相结合,助力乡村振兴。

随后,我们前往奎峰村的千亩粮油基地,近年来,茂林镇以打造“一村一品”为抓手,通过“三联行动”模式发展农业产业,响应号召,加快推进高标准农田建设项目,扩大粮油基地产业规模。正值七月,颗粒饱满的油菜荚已然压弯了枝干,在一望无垠的油菜田里农民们正挥舞着镰刀,全力收割成熟的油菜,享受着丰收的喜悦。放眼望去,金灿灿的田野和田间辛勤劳作的农民与不远的村庄、青葱的山脉相连,绘制成一幅景色优美、乡村振兴的美丽画卷。

第二天,在沈岗村书记凤诵梅女士和溪里凤村第一书记罗少宁先生的带领下,我们来到沈岗村大棚西瓜种植地进行实地调研。据介绍,这里是农富菜园,由长征村以村股份经济合作社的名义与茂林镇街道社区、沈岗村、溪里凤村联合成立,采取“四个+”的模式,即“公司+合作社+基地+农户”,流转土地集中建设而成。农富菜园是村民的致富基地,凭借优良的种植条件、专业的技术指导,村民们的西瓜种植慢慢步入正轨。眼下正值西瓜上市的好时节,西瓜长势喜人,个个瓜体圆润,碧绿的外皮上爬满了墨绿色的条纹,在翠绿的藤叶间若隐若现,七月正值酷暑,瓜农们正忙着采摘,享受着丰收的美好。休息之余,暖心的书记怕我们中暑,给我们送来香甜可口的大西瓜,品尝着美味的西瓜,拭去额头上的汗水,一阵凉爽、舒适流入心田,西瓜丰收托起村民“甜蜜”的致富路,让西瓜产业成为带动村民增收致富、助推乡村振兴的“甜蜜产业”。

此外,我们还实地参观了乡土文化展馆,据了解,沈岗村依托新时代文明实践站,打造“乡土文化展馆”,开办泾县首家“农民夜校”,充分发挥其联系、服务、教育、凝聚群众的重要平台作用,真正将其打造成政策理论宣传、传播文明新风的重要阵地。这个极具沈岗村风貌特色的乡土文化展示馆,是在省级美丽乡村中心村创建期间建起来的,用的是村民无偿提供给村里使用的老农房,里面大多数物品是由村民捐赠。我们坐在室内,认真倾听凤书记向我们介绍乡土文化展馆的建设历程,从她的语言和神态中,我能深刻感受到凤书记仿佛把乡土文化展馆当作自己的孩子一样对待和保护,在她的带领下,展馆发展欣欣向荣,而这其中的不易只有她自己知道,向基层党员干部致敬!

二、探寻红色印记,厚植家国情怀

茂林镇拥有丰富的红色文化资源,浸润着百姓心灵,当地政府历来高度重视对红色文化资源的保护、传承和开发利用,致力于打造红色文旅特色品牌。在镇政府周书记的带领下,我们来到了石井坑,这是皖南事变的激战地。1934年5月,这里建立了泾县南乡最早的党组织——石井党支部,创建了泾旌太红色革命根据地。1941年,这里发生了震惊中外的皖南事变,革命先烈为了保卫家园,浴血奋战,不惜牺牲自己的生命换取家园的安宁。听完周书记的介绍,我们的心情久久不能平静,仿佛看到了当年新四军在山上与进攻者进行激烈交锋,到处硝烟弥漫。如今的石井坑经过时间的洗礼,沉淀出岁月的厚重,它的沧桑和无言像是在警示我们应居安思危,不忘过去,铭记历史。作为新时代的青年,我们生在耀眼的红旗下,长在温和的春风里,当传承革命精神,赓续红色血脉。

随后,我们来到泾县党史教育基地,在这里,我们参观了当年皖南事变的指挥部,寻访先烈足迹,重温革命精神。通过周书记的介绍,我们对在皖南事变中指挥部队战斗八昼夜,临危不惧、身先士卒的叶挺将军产生崇高的敬意,以前我们对于革命先烈的认识大多是停留在书本上,只有在实地探寻红色基地,切身感受下才能深切体会到他们的伟大和艰辛。同时,我们还了解到,1940年7月,任光随叶挺将军参加新四军,从重庆赴皖南,在新四军军部从事宣传和音乐工作。在“皖南事变”的战斗中,任光一面做战地宣传,一面投入战斗,他创作的《大地行军曲》、《打回老家去》、《别了,皖南》等乐曲流传至今,虽然当今是和平年代,但其中蕴含着中国人民顽强抗敌、英勇不屈的革命精神永垂不朽。最后,我们一起合唱了《别了,皖南》,内心思绪万千,似乎能深切感受到新四军将士对皖南依依不舍的惜别之情。

在集中学习革命前辈的事迹后,我们在基地里开展党史教育学习,重温入党誓词,感受党的光辉历史,当年的共产党员为党的革命事业东奔西走,奉献自己的一生。对于我们来说,这是一次难得的革命传统教育和理想信念教育。作为共产党员,我们应不忘初心,牢记使命,发挥好共产党员的先锋模范作用,始终把人民群众的利益放在首位。

最后,我们来到了三吴纪念馆,一下车其徽式风格的建筑犹如一幅水墨画般闯进我们的眼中,门楣上方那苍劲有力题有“茂林三吴纪念馆”的牌匾凸显着深幽的人文气息与艺术氛围。进入馆内首先就是序厅,在其中我们详细了解了三吴即吴作人、吴组缃、吴玉人三位大师以及他们的生平经历与艺术造诣,周书记还为我们介绍了三吴生活的社会背景,展示了茂林深厚的文化底蕴。接着我们分别参观了三位大师各自的展馆,认真欣赏了他们在艺术、文学还有书法方面的事迹与著作,三位大师对茂林怀有的故乡情结以及德艺双馨的人格魅力无不令我们在心中燃起敬佩之情。最后的尾厅分别从茂林的红色革命、生态自然、人文古迹、民俗风情等方面展示了茂林悠久的历史与深厚的文化底蕴,让我们品读了现代茂林的辉煌与繁荣。我们在此行中切身感受到了茂林所拥有的丰厚文化资源,相信在未来茂林能够充分运用自身的人文资源以及自然资源来更好的建设发展。

通过此次暑期社会实践,我和团队深入基层,了解乡村发展,在实践中锻炼和提高自己,深刻感受到了茂林这个小小的镇背后所蕴涵着的独具美学的百年徽文化、烽火硝烟的红色印记以及走向现代化的决心。乡村发展问题历来是中央高度重视的问题,作为新时代的青年,我们应具备长远的发展眼光并结合自身专业优势,推动加强乡村品牌建设,同时聚集农旅资源,坚持“以农兴旅、农旅融合”,为乡村振兴贡献自己的力量。如今,时代的接力棒已传到我们手中,应抓住机遇,奋力前行。追风赶月莫停留,平芜尽处是春山,让我们以梦为马,将个人奋斗与祖国前途命运结合,在最美的年华挥洒青春的汗水,为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。

作者:周静雯 来源:多彩大学生网

- 滁州学院“赴安徽省博物馆调研安徽发展实践小分队”调研成果

- 为了贯彻落实十四五精神,在2023年8月15日下午,我校地理信息与旅游系的五名学生组成的“为调研安徽发展成立赴安徽省博物馆安徽发展小

- 08-31

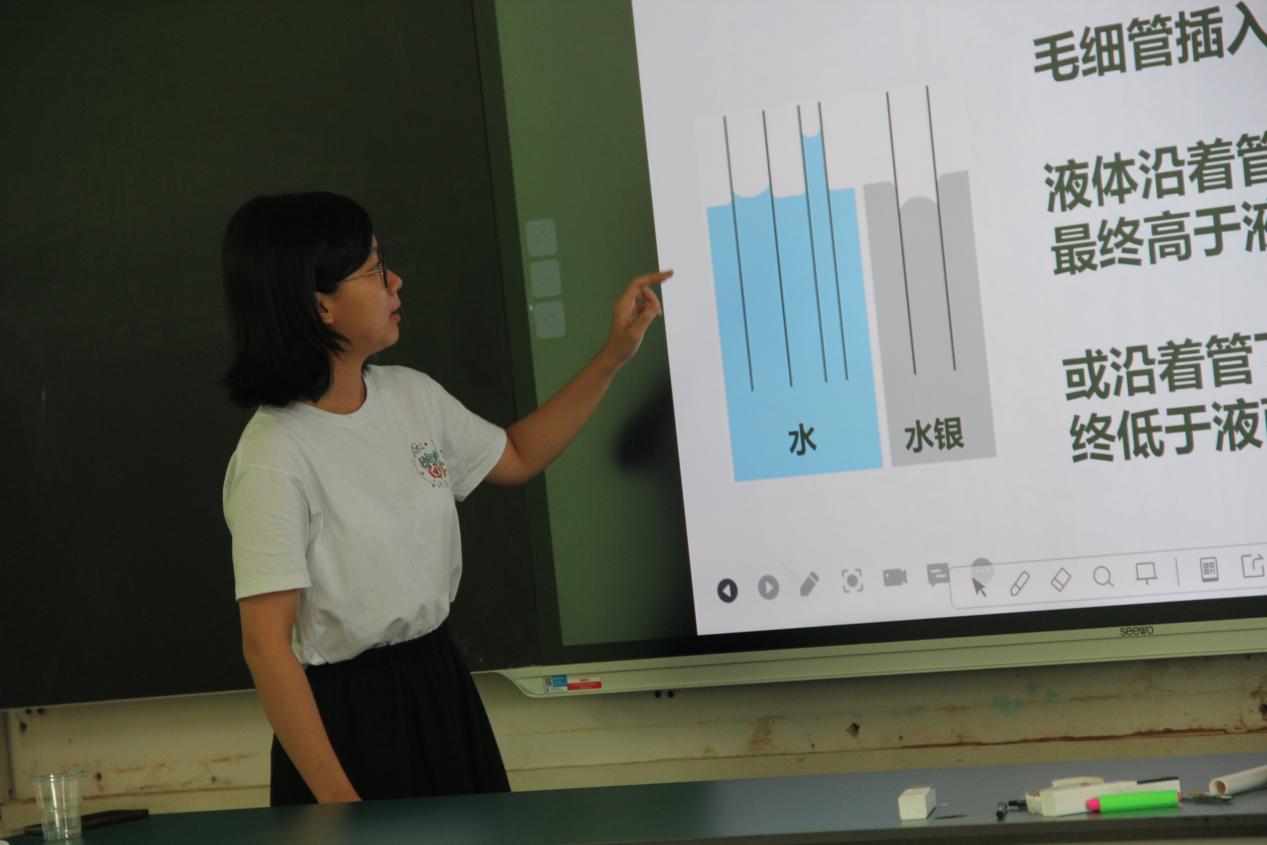

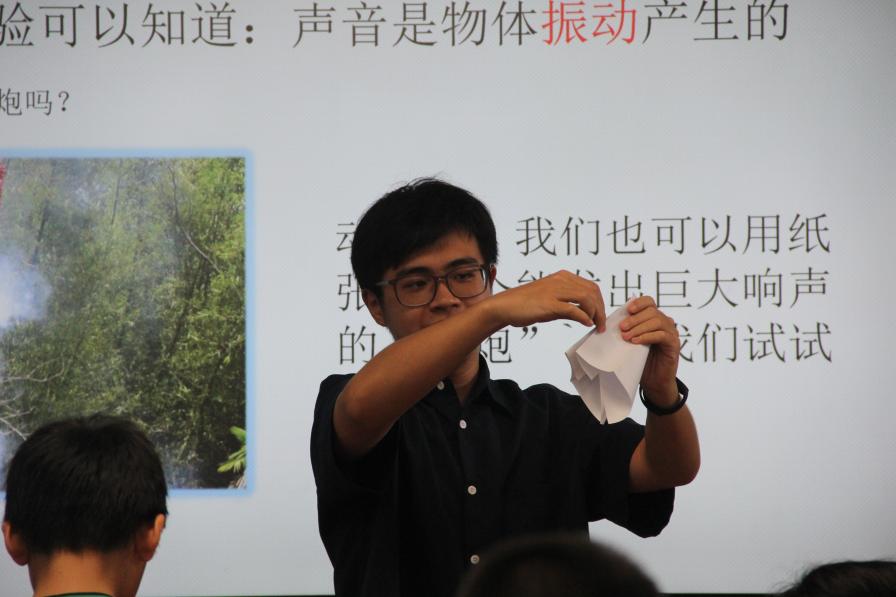

- 寻星逐忆,碎影拾光 ——物理学院团委学生会服务队 开展三下

- 撰稿人:黄瑜晴、邬悦琦

初审人:李鑫静

复审人:李海峰

终审人:唐小煜

来稿单位:华南师范大学物理与电信工程学院团委学生会服务 - 08-31

- 问道中国·时代召唤青年,青年创造未来

- 潮涌东方起宏图,百年大党正青春。踔厉奋发守初心,笃行不怠担使命,新时代的中国共产党人,正以昂扬奋进的精神状态,阔步行进在强国建

- 08-31

- 华师物院团学服务队走进顺德均安星槎小学三下乡活动

- 08-31

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台